リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

【離れ・地下室も】増築の広さ・箇所別費用相場と法規、確認申請などの注意点

- 最終更新日:2023-02-13

家族構成やライフスタイルの変化にともない家が手狭になってしまった場合、建て替えよりも費用・工期がかからず手軽な手段に増築があります。既存部分に手を加えたくない場合や、リフォームによる間取り変更では希望を満たせない場合などにも、増築は有効な方法です。

この記事では、増築の際の手続きや事前に確認すべき注意点のほか、気になるその費用について、さまざまなケースの増築事例を交えながらご紹介します。

目次

- ・1. 増築とは?改築・リフォームとどう違う?

- ・2. 増築のメリット・デメリット

- ・2-1. 増築のメリット

- ・2-2. 増築のデメリット

- ・3. 増築にかかる費用は?広さ・箇所別にみる費用相場

- ・3-1. 広さ別 増築にかかる費用の一例

- ・3-2. 箇所別 増築にかかる費用の一例

- ・3-3. 「離れ」を建てるのも増築に含まれる

- ・3-4. 「地下室」の増築はできる?

- ・4. 増築費用の負担を軽減するには?

- ・4-1 増築でも住宅ローンは借りられる?

- ・4-2. 補助金・減税など使える優遇制度がないか、確認しよう

- ・4-3. 増築費用をおさえるために

- ・5. 事前に確認すべき増築の際の注意点

- ・5-1. 「建ぺい率」と「容積率」を確認する

- ・5-2. 高さ制限にも注意

- ・5-3. 既存不適格に注意!現行の建築基準法・耐震基準への適合が必要

- ・6. 増築では多くの場合、確認申請が必要

- ・7. 完工後1か月以内に登記の手続きを

- ・8. 増築後の固定資産税は?不動産取得税がかかる場合も

- ・9. その増築は実現できる?確かめるためにも早めに相談を

- ・このページのポイント

1. 増築とは?改築・リフォームとどう違う?

「増築」とは、端的に言えば建物の床面積を増やす工事のことです。

例えば、平屋の住宅を2階建てにする、庭の一部を使って建物を拡張する、といった工事は、基本的にはすべて床面積の増加をともなうため増築にあたります。

一方、「改築」とは、床面積を変えずに既存の建物の一部、または全部を取り払って新しくする工事を指します。

いずれも既存の建物を活かす形で手を加える工事であるため、増築と改築をあわせて「増改築」と呼ぶ場合もあります。

では、「増築」・「改築」と「リフォーム」との違いは?というと、一般的に、リフォームにはより小規模な改装や修繕なども含まれ、広義に使われることが多いようです。その意味で、増築も改築もリフォームの一種といえます。

2. 増築のメリット・デメリット

家族構成やライフスタイルの変化などにともない、現在の家を手狭に感じている方もいらっしゃると思います。

住まいの床面積を増やす方法としては、他の物件への住み替えのほか、現在住んでいる住宅の建て替えや増築といった選択肢が考えられます。

住み慣れた場所を離れたくない場合などは、建て替えか増築となりますが、一般的に建て替えは工事が大掛かりになりやすく、その分費用や時間がかかります。一方、増築は建て替えよりも費用・工期をかけずに進められることが多く、より手軽な方法といえるでしょう。

増築を選んだ場合のメリット・デメリットについて、以下にまとめました。

2-1. 増築のメリット

●建て替えに比べて費用を抑えることができる

建て替えと比較した際、増築のメリットとして大きいのはやはり費用面です。

建て替えの場合、建築コストに加えさまざまな費用がかかります。

- ・既存の建物の解体費用

- ・廃材の破棄費用

- ・建て替え期間中の仮住まいの費用

- ・引っ越し費用

- ・確認申請や登記などの各種手続き費用

- ・不動産取得税、登録免許税

これに対し増築の場合は基本的に、増築工事の費用+諸手続きの費用のみです。

●工期が短く、住みながらの工事が可能なケースが多い

増築では部分的な工事となるケースが多く、建て替えに比べ工期も短いため、住みながら工事を進めることも可能です。

ただし、増築箇所や工事の内容によっては、仮住まいが必要となることもあります。

2-2. 増築のデメリット

●家の状態によっては大掛かりな工事が必要

詳細は後述しますが、既存の建物の状況により、大掛かりな工事を要するケースがあります。その場合、コストもそれなりにかかるため、プランの自由度などから総合的に判断すると、建て替えたほうが結果的に得られるメリットが大きくなることも珍しくありません。

●建物の強度・耐久性に差が出る

建物の一部分のみを工事する増築の場合、既存部分と新しく手を加えた部分とで強度や耐久性に多少の差が生じます。その状態で大きな地震や台風などによる負荷がかかると、接合部にひび割れが起こったり、最悪の場合は破断してしまったりすることもあります。

こういった構造面のデメリットを軽減するには、建築士など構造計算ができる専門家へ相談し、しっかりとした設計を行ったうえで、施工の技術力が高い、かつアフターフォローが手厚い会社に工事を依頼することが大切です。

3. 増築にかかる費用は?広さ・箇所別にみる費用相場

増築にかかる費用は、既存の建物の形状や構造、工事内容などの条件によって、大きく変わってきます。

3-1. 広さ別 増築にかかる費用の一例

一般的に増築する面積が大きくなるほど費用は高くなりますが、面積が2倍だからといって、必ずしも費用が2倍になる訳ではありません。例えば、窓や建具の数は面積の大小に関わらず、ある程度決まっていますし、他にも増築部分の状況やそれに応じた工事内容など、さまざまな理由で費用が変わってくるからです。

一例として、以下に「木造2階建て住宅の1階部分への増築」を想定した、広さ別の費用の目安を挙げます。

●2畳(約1坪)の増築にかかる費用の相場

約95万円

●4畳(約2坪)の増築にかかる費用の相場

約150万円

●6畳(約3坪)の増築にかかる費用の相場

約180万円

●8畳(約4坪)の増築にかかる費用の相場

約210万円

●10畳(約5.5坪)の増築にかかる費用の相場

約240万円

2階への増築工事の場合は、1階部分の補強工事も必要となるため、同じ広さでも上記の1.5~1.7倍の費用が目安となります。

3-2. 箇所別 増築にかかる費用の一例

増築工事にかかる費用は、施工箇所や目的によっても変わってきます。

以下、事例を交えながら、箇所別の増築費用を紹介します。

●居室(リビング/洋室)の増築費用と実例

【80万円】家全体の間取り変更に合わせ部分的に増築

建物全体の和室→洋室への大幅な間取り変更(費用別途)に合わせて一部を増築。和室の続き間と庭の間にあった南向きの広縁、増築部分を居室の一部とすることで、5人家族全員が集まるLDKを日当たりよく、より広くとれるようにしました。断熱材やペアガラスで断熱対策をしたので冬でもポカポカです。

【築年数】30年以上

【工期】3ヶ月以上

【構造】木造

【リフォーム箇所】 リビング

【家族構成】大人3人、子供2人

Before

After

事例の詳細:家族が寛げるあったかリビング

【49万円】寒い吹き抜けをあったかシアタールームに

1階リビング上部の吹き抜け部分に床を張り、2階の廊下とあわせて新たに部屋を作りました。リビングの天井高が低くなったため、従来の寒さも解消。吹き抜け部分にある窓からの日差しは届かなくなりましたが、1階の窓から差し込む光が白い壁に反射して十分な明るさをキープしています。

2階は個室に向かうためだけだった廊下が家族のコミュニティスペースになり、吹き抜けの時には行き届かなかった窓掃除も楽々です。

床材はライブナチュラルのバーチ。天然木なので経年変化で色がなじむことを想定しています。

【築年数】1~5年

【工期】1週間

【構造】木造

【リフォーム箇所】 リビング上部

【家族構成】不明

Before

After

事例の詳細:寒い吹き抜けをあったかシアタールームに

●玄関の増築費用と実例

【150万円】南向きの玄関を増築

もともと北東側にあった玄関は日当たりが悪く、寒い上に暗かったため、思い切って物置に。新しく南向きの玄関を増築しました。太陽光を十分に取り込めるように西側にも小窓を設け、床のタイルも淡いオレンジ系を使うことで、見た目にも暖かい玄関が完成しました。

【築年数】26〜30年

【工期】5日

【構造】木造

【リフォーム箇所】玄関

【家族構成】夫婦+子供1人

After

事例の詳細:暖かく明るい玄関へ

●サンルームの増築費用と実例

【120万円】デザインにもこだわったサンルーム

「サンルームを設置して、冬でも大好きな観葉植物を育てたい」との要望をかなえるためのリフォーム事例です。

洗濯物干し場としても活用できるよう、室内と床続きのタイプに。オプションの吊り下げ物干し、内部日除け、カーテンレールを追加。カラーは他のサッシと合わせてオータムブラウンを採用し、外観とも馴染む素敵な仕上がりです。2階に干していた洗濯物を1階に干せるようになったことで、家事効率もアップしました。

【築年数】不明

【工期】1週間

【構造】木造

【リフォーム箇所】バルコニー・ベランダ

【家族構成】夫婦

Before

After

事例の詳細:冬でも暖か!観葉植物にやさしいサンルーム

【310万円】意匠性と採光を考慮した、六角形のデザインのサンルーム

「ペットと一緒にくつろげる、明るいサンルームが欲しい」とのご要望を受け、六角形のデザインのサンルームをご提案しました。窓ガラスはLow-eペアガラスを採用し、夏季の暑さ対策としています。

【築年数】11〜15年

【工期】1ヶ月

【構造】木造

【リフォーム箇所】その他

【家族構成】ご夫婦、お子様

After

事例の詳細:サンルーム設置

●平屋から2階建てへの増築費用と実例

【819万円】平屋から2階建てに増築

高齢の親世帯との同居にあたり、平屋の住宅から2階建てへと増築した事例です。建築申請がスムーズにできて1000万円の予算に収まる2階プランを採用。1階が2×4工法で住みながらの工事だったため、屋根がない時期があったものの、天気予報を吟味しながら、慎重かつ臨機応変に対応しました。

1階は階段を設置するための廊下のリフォーム程度に止め、2階も2部屋と納戸の必要最小限の増築とすることで、コストダウンを図っています。

【築年数】16〜20年

【工期】3ヶ月以上

【構造】木造

【リフォーム箇所】外壁、階段

【家族構成】不明

Before

After

事例の詳細:平屋を2階建てに

●ルーフバルコニーの増築費用と実例

【120万円】増築でバルコニーを拡張

手狭だった既存のバルコニーを増築。拡張したバルコニーをそのまま設置すると、柱が1階にある駐車スペースにかぶってしまうため、柱どうしの幅を広げられる「馬梁」にして柱の位置を調整しました。

LIXILビューステージをつなぐことで、家族の憩いの場として活用できる広さのバルコニーを実現。バルコニーの床には汚れに強く踏み心地のよいジョーブ板を、屋根にはLIXILスピーネを採用し、洗濯物も快適に干せるようになりました。バルコニーの床が駐車場の屋根も兼ねています。

【築年数】不明

【工期】1週間

【構造】木造

【リフォーム箇所】バルコニー・ベランダ

【家族構成】不明

Before

After

事例の詳細:バルコニーを拡張、駐車場の屋根にお子様の遊び場に

●子供部屋の増築費用と実例

【50万円】子供部屋を6畳から7.5畳に増築

天井と屋根の間にできる、いわゆる「小屋裏スペース」を活用して、6畳の子供部屋を7.5畳へと増築し、折り戸付きのクローゼットを設けました。部屋そのものの広さも収納力もアップして、より充実したお部屋になりました。

【築年数】26〜30年

【工期】1週間

【構造】木造

【リフォーム箇所】洋室

【家族構成】母+子供1人

After

事例の詳細:子供部屋を6帖から7.5帖に増築

●浴室の増築費用と実例

【90万円】浴室のサイズアップ+洗面・脱衣スペースも確保

「浴室を広くして、洗面所・洗濯機置場のスペースを確保したい」と、1階のガレージ部分を利用して増築。洗面所・洗濯機置場のスペースを確保しました。浴室はもともと1100*1600サイズのタイル風呂でしたが、こちらも増築し1216サイズのユニットバスへとサイズアップしました。

【築年数】不明

【工期】10日

【構造】木造

【リフォーム箇所】浴室、その他

【家族構成】不明

Before

After

事例の詳細:リクシル アライズ Eタイプ 1216サイズ

●ガレージの増築費用と実例

【184万円】手狭だったインナーガレージを増築

手狭なインナーガレージは、車が1台入庫すると、カー用品の収納、タイヤ交換、洗車、コーティングなどの作業ができない状態でしたが、道路側に敷地いっぱいまで広げる形で増築。出入口にも雨どい付きの屋根を設け、大きな車も気にせず駐車できるスペースになりました。

【築年数】1〜5年

【工期】1ヶ月

【構造】木造

【リフォーム箇所】外構・エクステリア

【家族構成】不明

Before

After

事例の詳細:手狭な車庫を増築!インナーガレージリフォーム

●キッチンの増築費用と実例

【70万円】ダイニングだった場所を増築して広々キッチンに

もともとダイニングがあった場所に、新たにキッチンを作った事例です。お客さまが取り入れたいアンティークな窓や扉などの建具を実現するため、壁とバルコニーを撤去。キッチンスペースを外側へと拡張できるよう、一部増築し、間取りも変更しました。

広いキッチンホールにこだわりのアンティークドアが映え、シックで趣のある素敵な空間に。窓から差し込む光も十分な明るさです。

【築年数】11〜15年

【工期】2ヶ月

【構造】木造

【リフォーム箇所】キッチン

【家族構成】夫婦、子供2人

Before

After

事例の詳細:優雅でシックなキッチンホールに(増築)

増築の事例をさらにご覧になりたい方は、こちらより検索が可能です。

費用や設備などの条件から事例を絞り込むこともできます。

3-3. 「離れ」を建てるのも増築に含まれる

住宅の敷地内に「離れ」を建てる場合、建物が分かれてしまうので「新築」ではないかとも思えますが、実は、建築基準法では離れの建築も「増築」扱いになります。

そもそも法令では、「1つの敷地内には1つの建物しか建てられない」という決まり、「一建築物一敷地の原則」が定められています。そうなると、建物が分かれる「離れ」は、それ自体が原則に反しているようにも思えますが、実は「離れ」には、独立した建物と見なされない代わりに、決められた条件があるのです。

それは、「キッチン・トイレ・浴室が揃っていない」こと。ちなみに、このうちどれか1~2つあるのは構いません。

法令上の「建物」は、生活するための用途を満たすものであり、基本的にはキッチン・トイレ・浴室が揃っているということになります。ただし「風呂なし物件」があるように、「建物だからキッチン・トイレ・浴室を必ずつけなければならない」というわけではありません。あくまで「キッチン・トイレ・浴室がすべてあってもよい」ということなのです。

一方、キッチン・トイレ・浴室が揃っていない「離れ」は、敷地内に建物、いわゆる「母屋」がなければ生活できない「用途上不可分」なものであるため、離れを建てる場合も「母屋を増築した」と見なされるわけです。

例えば、倉庫や仕事のためのスペース、趣味のための工房やコレクションルームのみ、もしくはそれにトイレをつけた程度の建物は母屋の「離れ」ですが、それぞれにキッチン・トイレ・浴室がある「完全分離二世帯住宅」などは「用途上可分」、つまり生活を分けられるため、「母屋と離れ」とは認められません。

もし、同じ土地に「離れ」ではなく「完全分離二世帯住宅」を建てたい場合は、建築確認申請上の手続きで敷地を「分割」するか、登記上の手続きで敷地を分け、各建物の所有者を登記する「分筆」を行う必要があります。私たちのまわりには一見「離れ」のように見えても、実はこうした手続きを経た建物も存在しています。

●離れの増築費用と実例

【530万円】両親の住む家に娘夫婦用の離れを増築

本宅に住むご両親から同居中の娘さん夫婦のためにとの依頼で、離れを増築した事例です。「現在の本宅と隣接する形で増築し、玄関もつけて欲しい」というご要望を受け、本宅とは通路ではなく、部屋と部屋を接続してドアの開閉で行き来できるようにしました。

離れにも独立した玄関を設け、外階段に手摺をつけています。フローリング仕様の室内には、3枚引き戸のクロークを設置。ガス、給排水工事は行わず、電気配線も本宅より接続しています。一階建てで面積も狭小の離れではありますが、役所指導に基づく建築確認申請を必要としました。

【築年数】30年以上

【工期】2ヶ月

【構造】木造

【リフォーム箇所】 洋室

【家族構成】夫妻+子供3人+両親

After

事例の詳細:離れ棟の増築工事

3-4. 「地下室」の増築はできる?

既存の建物の地下に新しい部屋を作る際、地盤の状態や住宅の構造などによっては施工できない場合があります。

新築時に地下室を作るケースでも、鉄筋コンクリート造の場合で地上の1.5倍は費用が掛かるとされています。さらに増築の場合は、施工が可能かどうか確認するために地盤調査の費用が発生したり、建物自体にも補強の工事が必要になったりすることから、地下室増築の費用はかなりかかると見てよいでしょう。

また、建築基準法の制限の問題で確認申請(建築確認)の難易度も高くなるのが一般的です。庭など、建物のない場所の地下に部屋を作るのであれば難易度は下がることが多いものの、これもケースバイケースです。

●地下室の増築費用と実例

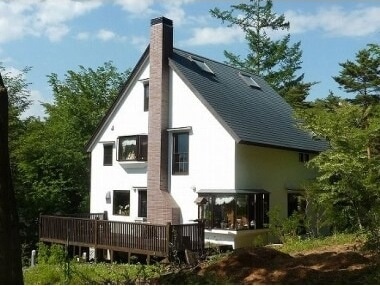

【450万円】地下室の代わりに小屋裏部屋を増床

別荘への永住にあたり東京の家から持ち込む家具や荷物を配置するスペースが必要になっての増築です。

当初、増築もしくは床下を掘り下げての地下室設置を希望していましたが、敷地の勾配や床下の湿気の問題でどちらも実現のハードルが高いと判断。代替案として、1階から続く大きな吹き抜けを活用した小屋裏部屋の増床と、楽に昇り降りができるよう、急な階段を緩やかにつくり直すリフォームを行いました。

【築年数】21~25年

【工期】1ヶ月

【構造】木造

【リフォーム箇所】 その他

【家族構成】夫婦

事例の詳細:自然に溶け込む美しい外装

4. 増築費用の負担を軽減するには?

増築をしたいと思っても、高額な費用がかかるのではないか、自分や家族の支払能力でまかなえるのか、増築後インテリアを整えたり、メンテナンスに使ったりするお金を確保できるのか…など、費用面で不安を感じていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

続いては借入や減税・補助金など、費用の負担を軽減するためのポイントについてお伝えします。

4-1 増築でも住宅ローンは借りられる?

増築時に住宅ローンを借りられるかどうかは、住宅ローンの残債有無により変わってきます。

●住宅ローンが残っている場合

住宅ローンは「住宅の費用」を含むことが前提条件となっている場合が多く、原則として増築費用のみを借り入れることはできません。ただし、近年は増築費用のみでも住宅ローンの対象としている金融機関もあります。

その場合であっても、ダブルローンを組むには相応の返済能力が必要であり、ダブルローン自体も取り扱いのある金融機関が限られるので、増築費用を住宅ローンでまかないたい場合は、残債分とあわせて他の金融機関へ借り換えを行うのが現実的です。

借り換えには取扱手数料など新たに費用も発生するため、リフォームローンを借りるよりもお得なのかは慎重な見極めが必要ですが、金融機関によっては借り換え時に金利の優遇を受けられることもあり、住宅ローンの見直しによって結果的に費用を抑えられるケースは多いようです。

●住宅ローンの返済が終わっている場合

先述のとおり一部の金融機関では、増築費用のみでも住宅ローンの対象としているプランがあります。

ただし、金利の条件などは住宅購入をともなうプランとは異なるケースがほとんどなので、詳しくは金融機関にご確認ください。

4-2. 補助金・減税など使える優遇制度がないか、確認しよう

耐震化やバリアフリー設計など、増築工事の内容により、補助金や減税など各種優遇制度の対象となる場合があります。増築検討の際には、早めの段階で一度施工会社へ相談してみましょう。

増築の実績が豊富な地元の会社であれば、自治体の制度にも精通している可能性が高く、また、大手の会社であれば、国の比較的新しい制度や既存制度の改正など、有益な情報をいち早く収集しているケースが多くみられます。

優遇制度の一例は、以下からもご確認いただけます。

【2023年版】リフォーム・リノベーションに使える補助金・助成金と減税制度まとめ

4-3. 増築費用をおさえるために

●水まわりの増設は設置場所に注意

キッチン、浴室、トイレなど水まわりの増築は、部屋の床面積拡張などと比べ費用が高くなる傾向にあります。給排水の配管工事や防水工事などが発生し、手間がかかるためです。

とくに既存の水まわりから離れた場所で新たに水まわりの設備を増設する場合、費用はより高額となります。

水まわりの増築を希望する場合には、なるべく既存設備の近くにすることで、配管の延長距離も短くなり、その分費用をおさえることができます。

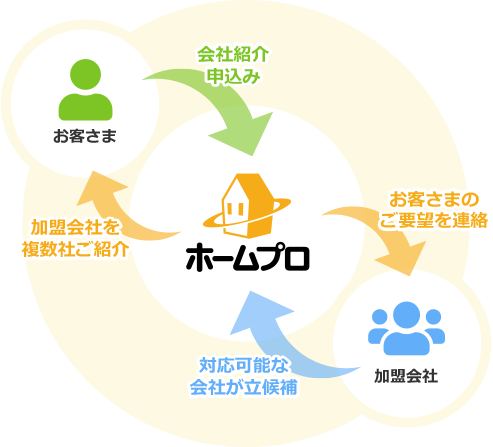

●必ず相見積もりをとる

希望する増築工事の相場感・適正価格を掴むには、1社のみに見積もりを依頼するのではなく、並行して何社かに同じ見積もりを依頼する「相見積もり」がおすすめです。

相見積もりでの重要なポイントは、各社に同じ条件を提示することと、事前に相見積もりである旨を伝えることです。「ライバルがいる」とあらかじめ知らされることで各社の競争原理が働き、よりよい提案が期待できます。

相見積もりをとる場合、候補の会社に1軒1軒問い合わせてもよいのですが、各社それぞれと連絡を取り合うには、時間も手間も余計にかかります。

またそもそも、リフォーム会社はいっぱいあるけれど、どこに依頼すればよいかわからない…ということもあるでしょう。そんな方には、ホームプロのご利用が便利です。

住所や電話番号などの個人情報は不要で、匿名のまま相談が可能ですので、不用意に営業をかけられるのが心配な方にもおすすめです。ぜひご活用ください。

5. 事前に確認すべき増築の際の注意点

いくら自分の持ち家といっても、思い付きで自由に増築するわけにはいきません。法に定められた基準を満たす設計や工事内容を担保する必要があります。増築の際に事前確認が必要な法規などの注意点について、以下にまとめました。

5-1. 「建ぺい率」と「容積率」を確認する

土地に建物を新築・増築する場合、その建物は建築基準法に規定される「建ぺい率」と「容積率」を満たしている必要があります。

●「建ぺい率」「容積率」とは?

・建ぺい率

敷地面積(土地面積)に対して建物を建てられる面積(建築面積)の割合のこと

敷地面積:100㎡・建ぺい率:80%の場合、建築面積の上限は80㎡

・容積率

敷地面積(土地面積)に対する建物の延べ床面積※の割合のこと

敷地面積:100㎡・容積率:300%の場合、延べ床面積の上限は300㎡

各上限と既存の建物面積との差分が、増築可能な最大面積となります。

※延べ床面積

建物の床面積の合計。例えば2階建ての場合、1階と2階それぞれの床面積をあわせた面積のこと。

ベランダ・バルコニー、ポーチ、ピロティなど、壁で囲まれていない部分は基本的には床面積に含まれませんが、奥行きが2m以上あるベランダ・バルコニーなどの場合、2mを超えた部分については床面積に算入されます。

●建ぺい率・容積率は「用途地域」ごとに規定がある

良好な都市環境を守ることなどを目的に、都市計画法ではその地域内の建築行為や開発を管理する「用途地域」を指定しています。

用途地域は13地域あり、用途地域ごとに建ぺい率・容積率の上限が定められています。

同じ敷地面積の土地であっても、この違いによって、実際に建てられる建物の大きさが変わってくるわけです。

用途地域は、各自治体のホームページなどからも照会することができます。

●「離れ」の場合も建ぺい率と容積率は一定以内に

家の敷地内に「離れ」を増築する場合も、建ぺい率と容積率は「母屋と離れを合わせた上で基準以内に収まっている」必要があります。建ぺい率と容積率に余裕をもって建てられた母屋でなければ、敷地内での離れの増築は難しいかもしれません。

5-2. 高さ制限にも注意

建ぺい率・容積率など面積に関する規制のほか、家の高さにも注意を払う必要があります。

建物のまわりの環境や日照を守るため、建物の高さにも法による制限が設けられているからです。どのくらいの高さまで建てられるかは、用途地域や都市計画などによりそれぞれ上限が異なります。

例えば、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域に指定されているエリアでは、建物の高さは10m以内、または12m以内という制限があり、4階建て以上の住宅は建てられません。

このほかに、

- ・隣地斜線:隣地や道路の通風、採光をまもるための高さ制限

- ・北側斜線:北側にある家の採光をまもるための高さ制限

- ・日影規制:「一定時間以上隣地に影を落としてはいけない」という条件を満たすための高さ制限

などがあります。

これらの規制は地域により個別に設定されています。

各自治体のホームページなどから確認することが可能です。

5-3. 既存不適格に注意!現行の建築基準法・耐震基準への適合が必要

建築時の法規に合致していた建物でも、その後の用途地域の変更などにより、現在は建築基準法に違反した建物になってしまっているケースがあります。この場合、「既存不適格建築物」として、違反建築とはまた別の扱いとなり、罰則等の対象にはなりません。

ただし、既存不適格建築物を増築・改築する場合は、増築・改築後に現行法へと適合させることが原則です。つまり、増築するだけでは違法になってしまうため、増築にあわせて既存の建物部分への対応も求められます。

同様に、増築・改築の際は、耐震基準についても現行の基準を満たさなくてはならず、既存の建物が基準から外れている既存不適格建築物であった場合、耐震基準を満たすための大掛かりな工事になることが想定されます。

6. 増築では多くの場合、確認申請が必要

新築や増築の際、建築内容について自治体に申請しあらかじめ許可を受けることを「確認申請」といいます。

新築時には必須の手続きですが、増築時も必要となるケースが多くあります。

下記のどちらか1つにでもあてはまる増築工事は確認申請が必要です。

・10㎡以上の増築

・準防火地域、防火地域の増築

確認申請については、以下のページで詳しく解説しています。

増築の確認申請が必要なケースとは?費用相場や期間の目安も解説

7. 完工後1か月以内に登記の手続きを

増築により建物の床面積が変わった場合、完工後1か月以内に「建物表題変更登記」の手続きが必要となります。

自分で手続きをすることも不可能ではありませんが、申請には図面の作成が必要なため、専門的な知見を持ち合わせていないと難易度が高くなります。そこで、土地家屋調査士などの専門家に手続きの代行を依頼するのが一般的です。

専門家へ登記手続き代行を依頼した場合の費用相場は、7~10万円程度といわれています。

【登記手続きの流れ】

①資料の調査→②建物現地調査→③申請書類の作成→④登記申請

【登記に必要な書類】

・所有権証明書(建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書など)

・委任状

・建物図面、各階平面図

8. 増築後の固定資産税は?不動産取得税がかかる場合も

増築を行うと、完工後に自治体の家屋調査を経て、新しい固定資産税評価額が決定します。家の床面積を減らす「減築」であれば固定資産税評価額が下がることもありますが、家の床面積が増える「増築」の場合、評価額は増築前よりも上がるケースがほとんどです。

固定資産税は、この評価額に税率1.4%をかけて算出します。

標準税率は1.4%となっていますが、税率が異なる自治体もあります。

また、増築により住まいの床面積が増えた場合、不動産取得とみなされ、不動産取得税の課税対象となることがあります。

・不動産取得税額=(固定資産評価額-控除額)×税率3%※

※2024年3月31日までの軽減税率

9. その増築は実現できる?確かめるためにも早めに相談を

この記事では、住宅の増築のメリット・デメリット、必要な手続きや注意点、費用などについてお伝えしました。

目安として、増築にかかる費用の一例を事例にてご紹介しましたが、実際には、個々の家の状況や工事の内容により費用は大きく変わってきます。また、建物の強度を保てないなど、希望する工事内容では技術的に増築が難しい可能性や、そもそも法で定められた基準を満たせないといったケースも考えられます。

希望する増築工事は技術的・法的に可能なのか、費用を予算内で収めることはできるのか、どのような代替案が考えられるのかなど、検討材料を得るという意味でも、早めの段階で一度施工会社へ相談してみることをおすすめします。

ホームプロでは、施工内容やご要望にあうリフォーム会社を最大8社紹介しています。

ネット上で匿名のまま商談も可能なので、しつこい営業の心配がありません。

Webサイト上の公開情報から各社の得意分野や実績、評判などを確認し、自分のペースで比較・検討をすすめることができます。

今住んでいる持ち家を手狭に感じている、家族が増えるなど、将来のために増改築を検討したい、そんな方はぜひお気軽にご相談ください。

▼お問い合わせ(お見積もりは)コチラ

このページのポイント

- 増築にかかる費用はどれくらい?

- 木造2階建て住宅の1階部分への増築した場合の目安で、2畳で95万円前後、4畳で150万円前後と、面積が大きくなるにつれ費用は高くなります。また、工事の内容や箇所によっても費用が変わります。

(詳しくはこちら) - 増築工事によって建築確認申請は必要になる?

- 一般的には、防火・準防火地域である場合、または10㎡を超える増築を行う場合は確認申請が必要となります。詳しくは建築士やリフォーム会社に相談するとよいでしょう。

(詳しくはこちら) - 増築工事によって登記の変更は必要になる?

- 増築の場合は床面積が変更になるため、1ヶ月以内に表題部の変更の登記を申請しなければなりません。 詳しくは土地家屋調査士などの専門家に相談するとよいでしょう。

(詳しくはこちら)

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

増築・改築リフォーム

カテゴリ一覧

増築・改築リフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ