リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

増改築等工事証明書とは?発行のメリット・取得方法・注意点を徹底解説

- 最終更新日:2025-07-11

リフォームやリノベーションを行った際、増改築等工事証明書が必要になる場合があります。

増改築等工事証明書は、特定の増改築やリフォームを行った際に、住宅ローン減税(リフォーム)や贈与税の非課税措置、さらにはリフォーム促進税制による所得税の控除・固定資産税の軽減といった税金面でのメリットを受けるために必要となる重要な書類です。

この記事では、「増改築等工事証明書」の基礎知識から、取得するメリット、具体的な取得方法、そして注意点まで徹底的に解説します。賢くリフォームを進めて、税制優遇を最大限に活用しましょう。

目次

- ・増改築等工事証明書とは?その役割と対象工事

- ・増改築等工事証明書とは?その定義と目的

- ・増改築等工事証明書発行の対象となる増改築・リフォーム工事

- ・耐震改修工事

- ・バリアフリー改修工事

- ・省エネ改修工事

- ・同居対応改修工事

- ・長期優良住宅化改修工事

- ・子育て対応改修工事

- ・特定の増築・改築工事

- ・増改築等工事証明書は誰が発行できる?

- ・増改築等工事証明書が必要な控除・減税措置

- ・住宅ローン(リフォームローン)控除の適用

- ・所得税の控除(リフォーム促進税制)

- ・固定資産税の軽減措置(リフォーム促進税制)

- ・贈与税の非課税措置

- ・増改築工事証明書の取得方法と具体的な流れ

- ・証明書を発行できる人に代行依頼が必要

- ・発行に必要な書類

- ・証明書受領までの具体的なステップ

- ・増改築工事証明書の発行費用

- ・リフォームを依頼した業者に発行できる人がいる場合

- ・リフォームを依頼した業者に発行できる人がいない場合

- ・現地調査が必要な場合は現地調査費用もかかる

- ・増改築等工事証明書に関する注意点とよくある質問(FAQ)

- ・Q1. 自分で増改築等工事証明書を発行することはできますか?

- ・Q2. 住宅の種類(マンション・一戸建て)による必要書類や手続きの違いはありますか?

- ・Q3. 増改築等工事証明書を発行してもらえないケースと、その場合の対処法は?

- ・リフォーム会社選びはホームプロで

- ・このページのポイント

増改築等工事証明書とは?その役割と対象工事

増改築等工事証明書とは?その定義と目的

増改築等工事証明書とは、住宅の増改築やリフォームの工事内容や工事時期、費用などを証明する書類です。リフォーム工事が税制優遇制度の要件を満たしていることを示す増改築等工事証明書を確定申告時に提出することで、所得税の住宅ローン減税や贈与税の非課税措置、リフォーム促進税制による所得税の控除や固定資産税の軽減といった優遇措置を受けることが可能になります。

具体的に以下の場合に発行が必要です。

●小規模なリフォームを行った場合

通常、建物を建てる際には工事を始める前に建築確認申請が必要です。

しかし、小規模なリフォームではこの申請が必要でないため、こちらの増改築等工事証明書でリフォームを証明します。

●増改築のリフォームを行った場合

増改築の際も同様に、建築確認申請が必要ない増改築であった場合、証明のために必要になります。

●確定申告を行う場合

住宅ローン(リフォームローン)控除は、還付申請を行う必要があります。

所得税に関しては、通常会社が年末調整として手続きを行ってくれますが、納めすぎた所得税を還付してもらう還付申請の際は、自分で確定申告をしなければなりません。

このときに、リフォームをしていたら、増改築等工事証明書が必要になります。

ただし、確定申告が必要になるのは初年のみです。

次の年以降は年末調整時に書類を提出すれば確定申告の必要はありません。

増改築等工事証明書発行の対象となる増改築・リフォーム工事

全ての増改築・リフォーム工事が増改築等工事証明書の対象となるわけではありません。主に以下の目的で行われる工事が対象となります。

耐震改修工事

旧耐震基準の建物を新耐震基準に適合させるための工事。

バリアフリー改修工事

廊下の幅の拡張や階段の勾配の緩和、手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更、浴室・トイレの改良など、高齢者や障がい者が生活しやすいようにする工事。

省エネ改修工事

窓の断熱改修、天井・壁・床の断熱改修、高効率給湯器の設置など、住宅の省エネルギー性能を向上させる工事。

同居対応改修工事

親子や夫婦が同居するために行う、調理室、浴室、トイレ、玄関の増設など、二世帯同居を可能にするための改修工事。

長期優良住宅化改修工事

住宅の劣化対策、耐震性、省エネルギー性などを向上させ、長期にわたって良好な状態で使用するための改修工事。

子育て対応改修工事

子どもの安全・安心に配慮した設備の設置、子どもの成長に応じた間取り変更など、子育てしやすい環境を整えるための改修工事。

特定の増築・改築工事

居住部分の増築、間取りの変更、水回りの変更などで、床面積の増加や居住性の向上が図られる一定規模以上の工事。

これらの工事を行うことで、税金が戻ってきたり、安くなったりする可能性があるため、事前に工事内容が対象となるか確認することが重要です。

増改築等工事証明書は誰が発行できる?

増改築等工事証明書は、誰でも発行できるわけではありません。専門家や特定の機関が、工事内容を検査し、基準を満たしていることを確認した上で発行します。主な発行者は以下の通りです。

・建築士(建築士事務所登録をしている者)

・指定確認検査機関

・登録住宅性能評価機関

・住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人

これらの発行者は、工事の専門知識を持ち、客観的に工事内容を評価できる立場にあります。ご自身で発行することはできないため、リフォームを依頼する業者に、上記いずれかの発行者と提携しているか、または発行を代行できるかを確認しましょう。

増改築等工事証明書が必要な控除・減税措置

増改築等工事証明書で受けられる控除や減税措置にはいくつか種類があります。

それぞれ詳しく説明していきます。

住宅ローン(リフォームローン)控除の適用

住宅ローンを組んでいる場合、一定の条件を満たせば年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。リフォームの場合、借入限度額は原則2000万円で、控除期間は10年間です。

新築や中古物件購入の際はもちろん、リフォームの際も条件を満たせば控除の対象になります。

●適用条件

適用条件は以下の通りです。

| 住宅の条件 |

✔リフォームを行う本人が所有し、住まいとしていること |

| 工事の条件 |

✔工事費用が100万円以上であること |

| その他の条件 |

✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること |

●控除額

各年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。借入限度額は原則2000万円です(適用される年度や制度改正により変動する場合があります)

●控除期間

原則10年間。

関連記事①:【2025年版】リフォーム・リノベーションの住宅ローン控除(減税)と優遇制度まとめ

関連記事②:リフォームローンを上手に活用!知っておきたい種類や審査基準とは?

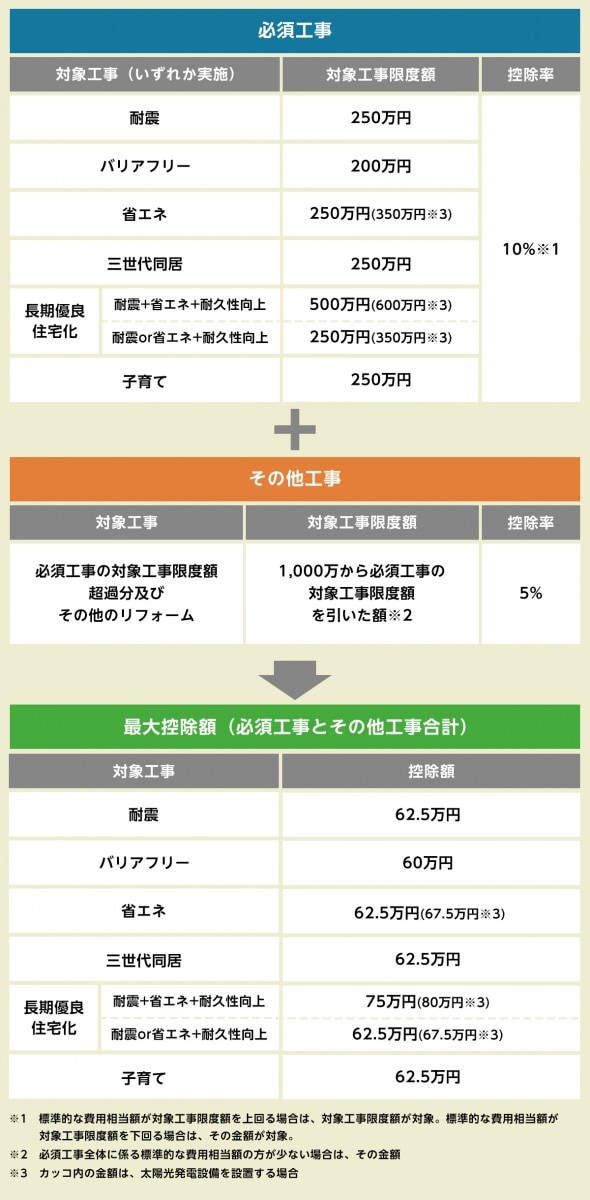

所得税の控除(リフォーム促進税制)

特定の増改築・リフォーム工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)を行った際に、所得税から直接控除を受けられる制度です。ローンを利用しない方でも減税メリットを受けられます。

●適用条件

適用条件は以下の通りです。

耐震リフォーム

| 住宅の条件 | ✔自身が居住している家屋であること ✔現行の耐震基準に適合していない家屋であること ✔昭和56 年5 月31 日以前に建築されていること |

| 工事の条件 | ✔対象となる改修工事を行っていること ✔現行の耐震基準に適合させること ✔令和7 年12 月31 日までに改修工事が終了していること |

| その他の条件 | ✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000 万円以下であること |

バリアフリーリフォーム

| 居住者の条件 | ✔次のいずれかに該当する者が居住する住宅の改修 1.50歳以上 2.要介護または要支援の認定を受けている 3.障がいがある 4.上記2、3または65歳以上のいずれかに該当する方と同居している親族 |

| 住宅の条件 | ✔自身が所有し、居住している家屋であること ✔リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |

| 工事の条件 | ✔対象となる改修工事を行っていること ✔工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ✔令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること |

| その他の条件 | ✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ✔バリアフリー改修が完了してから6カ月以内に居住すること |

省エネリフォーム

| 住宅の条件 | ✔自身が所有し、居住している家屋であること ✔リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |

| 工事の条件 | ✔対象となる改修工事を行っていること ✔工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ✔令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |

| その他の条件 | ✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ✔省エネ改修が完了してから6カ月以内に居住すること |

同居対応リフォーム

| 住宅の条件 | ✔自身が所有し、居住している家屋であること ✔リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること ✔リフォーム後、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること |

| 工事の条件 | ✔対象となる改修工事を行っていること ✔工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ✔令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |

| その他の条件 | ✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ✔同居対応改修が完了してから6カ月以内に居住すること |

長期優良住宅化リフォーム

| 住宅の条件 | ✔自身が所有し、居住している家屋であること ✔リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |

| 工事の条件 | ✔対象となる改修工事を行っていること ✔増改築による長期優良住宅の認定を受けていること ✔一定の耐久性向上改修に加え、一定の耐震改修又は一定の省エネ改修(又はその両方)も行っていること ✔工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ✔令和7年12月31日までに改修工事が終了していること |

| その他の条件 | ✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ✔長期優良住宅化改修が完了してから6カ月以内に居住すること |

子育て対応リフォーム

| 居住者の条件 | ✔次のいずれかに該当する者が居住する住宅の改修 1.19歳未満の扶養親族がいる 2.自身又はその配偶者が40歳未満である |

| 住宅の条件 | ✔自身が所有し、居住している家屋であること ✔リフォーム後の家屋の床面積が50㎡を超えていること ✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |

| 工事の条件 | ✔対象となる改修工事を行っていること ✔工事費用から補助金等を引いた金額が50万円以上であること ✔令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること |

| その他の条件 | ✔控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること ✔子育て対応改修が完了してから6カ月以内に居住すること |

控除額

控除額は以下のとおりです。

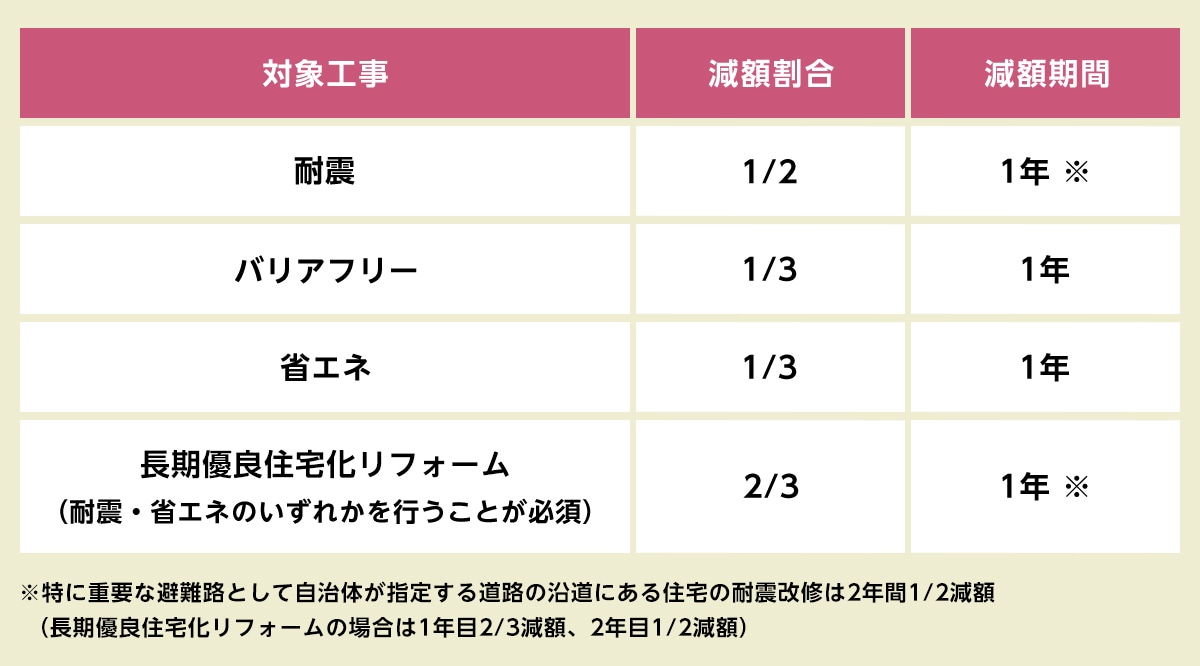

固定資産税の軽減措置(リフォーム促進税制)

耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームを行った場合、工事完了後の一定期間、固定資産税が減額されることがあります。これは毎年支払う固定資産税の負担を軽減できるメリットです。

●適用条件

適用条件は以下のとおりです。

●控除額

控除額は以下のとおりです。

贈与税の非課税措置

リフォームにかかるお金を親などからの贈与で支払った場合、贈与税の非課税措置の対象となります。

対象となるのは耐震リフォームとバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、それ以外の増改築です。

●適用条件

適用条件は以下のとおりです。

| 贈与を受ける方の条件 | ✔贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること ✔贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること ✔贈与時に日本国内に居住していること |

| 住宅の条件 | ✔リフォームを行う本人が所有し、住まいとすること ※二つ以上住宅を持っている場合はメインで住んでいる方のみが対象となります ✔リフォーム後の家屋の床面積が40~240㎡以下であること ※戸建て以外は区分所有床面積がベースとなります。(震災被災者の例外措置あり) ✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること |

| 工事の条件 | ✔工事費用が100万円以上であること ✔リフォーム総額のうち、自分で住むための部分のリフォームにかかる費用が1/2以上であること |

| その他の条件 | ✔所定の期間内に贈与を受けてリフォームを行っていること ✔贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事を完了し、住み始めていること ✔贈与を受けた人が配偶者や一定の親族から家屋を取得したものでないこと ✔過去にこの特例の適用を受けていないこと |

●非課税限度額

一般住宅の場合500万円、質の高い住宅(省エネ等)の場合1000万円。

関連記事:「贈与税の非課税措置」について、リフォームの場合のポイントを紹介

参考:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税/国税庁

増改築工事証明書の取得方法と具体的な流れ

増改築等工事証明書はだれでも発行できるわけではありません。

証明書を発行できる人に代行依頼が必要

先に説明した通り、証明書を発行できる人は以下のいずれかの人です。

✔建築士事務所登録をしている建築士

✔指定確認検査機関

✔登録住宅性能評価機関

✔住宅瑕疵担保責任保険法人

発行に必要な書類

増改築等工事証明書を発行してもらう際、必要な書類は以下の通りです。

✔申請家屋の登記事項証明書等

✔工事請負契約書等

✔工事費内訳明細書

✔間取り図面写真(工事前・工事後)

✔住民票の写し

基本的には上記の書類で発行できますが、発行を依頼する業者によっては他にも書類が必要になることがあります。 事前に確認し、追加で必要な場合は用意しておきましょう。

証明書受領までの具体的なステップ

1.リフォーム業者に相談

まずはリフォーム業者に、税制優遇を受けたい旨と増改築等工事証明書が必要なことを伝えます。証明書発行に対応している業者を選びましょう。

2.証明書発行依頼

リフォーム業者が提携する専門家または機関に証明書の発行を依頼します。

3.必要書類の提出

依頼された書類を準備し、提出します。

4.現地調査(必要な場合)

専門家による現地調査が行われます。

5.証明書の発行

審査が完了すると、増改築等工事証明書が発行されます。

6.税務署への申請

発行された証明書を含む必要書類を揃え、確定申告などを行うことで税制優遇が適用されます。

増改築工事証明書の発行費用

増改築工事証明書に発行費用は依頼する業者によって異なります。

増改築等工事証明書の発行が業者によって無料~数万円と金額に開きがあるのはなぜか、また、どれくらいの金額が相場なのかを解説していきます。

リフォームを依頼した業者に発行できる人がいる場合

たとえば、建築事務所などにリフォームを依頼した場合には建築士など増改築等工事証明書を発行できる人がいるため、1部無料~1万円程度と比較的安く収まることが多くなります。

リフォームを依頼した業者に発行できる人がいない場合

リフォーム業者内に発行できる資格を持った人がいない場合は業者が第三者に依頼する流れとなり、その場合は1部4~6万円がかかることもあります。

リフォームの前に増改築等工事証明書を発行する資格を持った人がいるかを確認しておくことで、費用についての不安は解決できるため、事前に質問をするなどの対応をしておきましょう。

現地調査が必要な場合は現地調査費用もかかる

増改築工事証明書を発行する際に必要になる書類のうち、公示前公示後の図面コピー(または公示前公示後の要素がわかる写真のコピー)や、工事請負契約書のコピーが用意できない場合、現地調査が必要になることがあります。

現地調査にかかる費用は交通費のみとしている業者がほとんどですが、中には「現地調査費」として独自の料金システムを設けている業者もありますので、事前に確認しておきましょう。

増改築等工事証明書に関する注意点とよくある質問(FAQ)

Q1. 自分で増改築等工事証明書を発行することはできますか?

A.個人で増改築等工事証明書を発行することはできません。前述の通り、建築士や指定確認検査機関など、専門的な知識と資格を持つ者または機関が発行します。そのため、必ず専門家への依頼が必要となります。

Q2. 住宅の種類(マンション・一戸建て)による必要書類や手続きの違いはありますか?

A. 基本的な流れは同じですが、マンションと一戸建てでは、建物の登記情報や共有部分に関する書類など、一部必要となる書類が異なる場合があります。特にマンションの場合は、管理組合の承認が必要なケースもあるため、事前に確認しましょう。

Q3. 増改築等工事証明書を発行してもらえないケースと、その場合の対処法は?

A. 以下に増改築等工事証明書を発行してもらえないケースとその対処法をまとめました。

工事内容が対象外

そもそも税制優遇の対象とならない工事内容の場合、証明書は発行できません。事前に工事が対象か確認しましょう。

依頼先が対応不可

リフォーム業者が証明書発行に対応していなかったり、提携する専門家がいなかったりする場合があります。その際は、別の業者に相談するか、発行できる専門家を別途探す必要があります。

書類不備や虚偽の申告

必要書類が不足していたり、虚偽の申告があったりする場合は発行を拒否されます。正確な情報を提供しましょう。

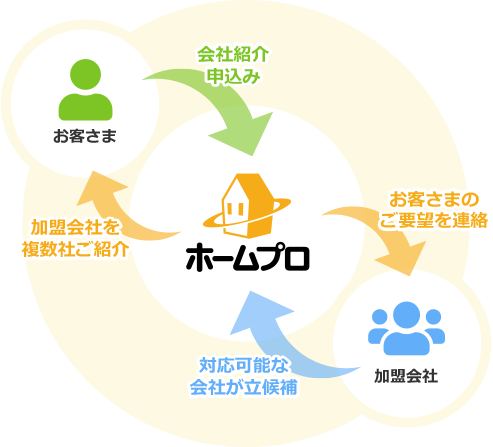

リフォーム会社選びはホームプロで

リフォーム後に必要となる増改築工事証明書について、入手方法や費用などの情報を紹介しました。

増改築工事証明書は工事をお願いする会社によって発行費用が変わってしまうので、事前の下調べや会社選びが大切です。

ホームプロは中立の立場で、一定の基準をクリアしたリフォーム会社1,200社から、お客さまのご要望に対応可能なリフォーム会社を紹介します。

匿名かつ無料で利用できるため見積もりの後に過度な営業を受けるなどといった心配はありません。

リフォームをお考えの際はぜひご利用ください。

このページのポイント

- 増改築等工事証明書とは?

- 増改築等工事証明書とは、一言でいうと、リフォームの証明書です。リフォーム工事の内容、工期、工事範囲、費用などを証明します。

(詳しくは こちら) - 増改築等工事証明書を発行するメリットは?

- 住宅ローン控除・リフォームローン控除を受ける場合や贈与税の非課税措置を受ける場合など、控除等の対象になることがメリットです。増改築等工事証明書で受けられる控除や減税措置にはいくつか種類があります。

(詳しくは こちら) - 増改築工事証明書の発行費用は?

- 増改築工事証明書に発行費用は依頼する業者によって異なります。無料で発行できるものから1部数万円かかることがあります。

(詳しくはこちら)

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

増築・改築リフォーム

カテゴリ一覧

増築・改築リフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ