リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

減築リフォームとは? 工事の費用とメリット・デメリットをプロが徹底解説。実例と補助金制度も詳しく紹介

- 最終更新日:2025-09-10

ライフスタイルの変化で、使わなくなった部分を減らして、新しい間取りに自宅をリフォームしたい。減築リノベーションで新しい暮らしがしたい。けれど減築リフォームや減築リノベーションをするにはいくら必要? 減築する際に使える補助金はないの? そんな減築にまつわるさまざまな疑問について、リフォーム会社の柿本ホーム産業、井上博善社長に詳しく教えてもらいました。あわせて減築リフォームの実例と、減築リフォームに使える補助金制度についても解説します。

目次

- ・減築とは、どんなリフォーム?

- ・「減築」とは「床面積を減らすリフォーム」のこと

- ・減築リフォームはこんな人におすすめ

- ・減築リフォームの費用相場は?

- ・減築リフォームと建て替え、どちらを選ぶべき?

- ・費用

- ・工期

- ・耐震性

- ・断熱性

- ・減築リフォームのメリット

- ・掃除の負担が減る

- ・2階を減築すれば階段が不要になる

- ・無防備な部屋を減らすことで防犯性が高まる

- ・採光や通風がよくなる場合がある

- ・建て替えるより費用を抑えやすい

- ・今後のメンテナンス費用を抑えやすい

- ・2階建て→平屋にすれば耐震性がアップする

- ・固定資産税が安くなる場合もある

- ・減築リフォームのデメリットと注意点

- ・意外と費用がかかる

- ・仮住まい費用や引越代が必要になる

- ・登記申請が必要になる

- ・建築確認申請が必要になるケースがある

- ・再建築不可物件は減築できない可能性がある

- ・減築リフォームで失敗しないためのポイント

- ・技術力のあるリフォーム会社に依頼する

- ・雨の時期をできるだけ避ける

- ・減築リフォームで使える補助金制度

- ・省エネ性能を高めるリフォーム

- ・耐震性など全体の性能を高めるリフォーム

- ・耐震性を高める場合は自治体の補助金制度を確認

- ・バリアフリーリフォーム

- ・リフォーム減税制度も活用しよう

- ・減築リフォームに成功した先輩たちの施工事例

- ・減築と併せて耐震工事や断熱工事を実施

- ・両親から譲り受けた築80年の実家を減築リノベーション

- ・使わなくなった2階を減築して平屋に減築リフォーム

- ・まとめ

減築とは、どんなリフォーム?

「減築」とは「床面積を減らすリフォーム」のこと

「減築」リフォームとは、床面積を減らすリフォームのことです。具体的には、2階建ての2階部分をまるごと解体したり、1階や2階の一部を解体して庭や駐車場、バルコニーなどのオープンなスペースに変更することなどが「減築」にあたります。また、2階の床の一部をなくして、吹抜けを作ることも減築です。

減築というと、単に使わなくなった部屋を削るだけの工事をイメージしがちですが、例えば2階の一部を削って広いバルコニーを作ったり、1階部分の不要な部屋をガレージに変えたりなど、新たに快適なスペースへと変えることもできます。

2階の一部を減築して、代わりにバルコニーを設置することも減築になります(画像/PIXTA)

減築リフォームはこんな人におすすめ

減築リフォームはライフスタイルの変化で、使わなくなった部分を減らして、新しい間取りに自宅をリフォームしたい、という人におすすめです。例えば、下記のようなケースが当てはまります。

子どもが独立し、夫婦2人の生活になった

子育てを終えた夫婦が、これからの老後を見据えて、使わなくなった2階をなくして1階部分のみでバリアフリーな生活を送りたい、という場合に検討するケースがあります。

子どもたちが使わなくなった2階を減築して、夫婦の老後を見据えた新たな家にすることができます(画像/PIXTA)

家が広すぎて持てあます、維持管理が大変

例えば、親が暮らしていた家を相続したのはいいけれど、大きすぎて持てあます、といった場合などにも減築リフォームがおすすめです。自分たちの生活に見合ったサイズにすることで、使わない部屋の掃除などが不要になり、維持管理の負担も軽減できます。

老後は趣味を思い切り楽しめるスペースが欲しい

子どもが独立したため、使わない部屋ができた、という場合にも減築リフォームはおすすめです。

例えば1階部分にガレージを作って車やバイクの趣味を楽しむことができます。あるいは2階の一部をウッドデッキのあるバルコニーに減築したり、1〜2階部分を減築して庭に変えれば、ガーデニングを存分に楽しめるでしょう。

1階の不要な部屋を減築して、ガレージに変えれば、趣味を思い切り楽しめるようになります(画像/PIXTA)

減築リフォームの費用相場は?

減築リフォームの費用は、現在の建物の形状や構造、減築する箇所や工事する範囲、新たに用いる材料などによって大きく異なります。

下記に費用の目安を紹介しますが、あくまで一般的な相場であり、実際に減築リフォームをする際は、必ず見積書をもらってから検討するようにしましょう。

■【内容別】減築工事の費用の目安

| 工事内容 | 費用の目安 |

|---|---|

| 6畳の部屋を減築(2階の一部) ※4坪で計算 |

約250万円〜400万円 |

| 2階建てを平屋に減築 (2階が6畳2間+廊下) ※7坪で計算 |

約550万円〜700万円 |

| 1階の6畳の部屋をビルトインガレージに変更 ※4坪で計算 |

約250万円〜400万円 |

| 内1階に吹抜けを作る減築 (2階の4畳の部屋をなくして下の部屋の吹抜けに活用する) ※2坪で計算 |

約150万円〜250万円 |

| 減築に合わせて耐震・断熱工事や間取り変更などフルリフォームする場合 ※建築面積30坪の木造戸建で計算 |

約2000万円〜4000万円 |

上記はあくまでも「減築」の費用の目安です。減築後の仕上げ方によっても費用は大きく異なります。

減築リフォームと建て替え、どちらを選ぶべき?

減築リフォームか建て替えか、で悩んだ場合、下記点を比較してみて、どちらにするか検討してみましょう。

費用

減築リフォームと建て替え、それぞれの見積もりをもらって費用を比較検討するようにしましょう。建て替えと比べたら減築リフォームのほうが費用を抑えやすい傾向にありますが、工事内容次第では、建て替えとあまり変わらないこともあります。

なぜなら、減築を検討するのは、たいていはライフスタイルの変化に合わせたいからであり、そうなると、減築以外の部分、例えば間取り変更なども併せて検討しているケースが多いでしょう。その費用も合わせると「意外と費用がかかるなあ」と思う人もきっといるはずです。

特に下記の耐震や断熱リフォームをする中で、不要な部分を減築したい場合、建て替えと費用を比較検討してみたほうがよいでしょう。

減築リフォームと、建て替えで迷ったら、まずは見積もりをもらって比較検討してみましょう(画像/PIXTA)

工期

例えば2階から平屋に減築する場合、住み続けながらリフォーム工事をするのは難しくなります。そのため、工事中は建て替えと同様、仮住まいでの生活が必要です。

そのため、工期が長いほど、仮住まい費用も膨らみます。ですから、工期を比較することも減築/建て替えのいずれかを選択する際の重要な要素です。

なお、後述しますが、2階部分をなくすなど屋根の工事も伴う場合、できるだけ雨の日を避けて工事をするので、時期によっては工期が長くなります。

耐震性

建て替えなら、現在の耐震基準に沿って建てることができます。耐震基準は、1981年6月を境に「旧耐震基準」と「新耐震基準」に大別されますが、木造住宅に限っては2000年にさらなる安全基準が追加されています。

一方、減築の場合、基本的に元の住宅の耐震性能に準じますが、減築に合わせて現在の耐震基準に沿った耐震工事を行うことができます。特に最新の耐震基準(2000年6月)以前に建てられた住宅の場合は、耐震工事も併せて行うことがおすすめです。

一般的に、2階建てより平屋のほうが揺れにくく、耐震性を確保しやすくなります。しかし、2階部分を減築したからといって自動的に耐震性が高まるわけではないので、注意してください。

断熱性

建て替える場合、2025年4月から新築住宅は省エネ基準(断熱等級4)の適合が義務化されており、2030年にはZEH基準(断熱等級5)に引き上げられることが予定されています。築年数が古いほど、断熱性能はどうしても劣りがちです。

建て替えであれば、一定の断熱性能は確保できます。

毎年のように猛暑がニュースになるほど、夏の暑さは厳しくなっています。減築する際に併せて断熱リフォームを行う場合は、建て替えと比較検討してみましょう。

減築リフォームのメリット

減築リフォームするとどんなメリットがあるのか、確認しておきましょう。

掃除の負担が減る

減築することで部屋の数などが減るため、掃除の手間が減ります。使っていない部屋だからこれまでもあまり掃除をしていなかったとしても「いつかやらなきゃ」など、気がかりだったりするはず。そんな気苦労もなくなります。

普段使わない部屋はホコリがたまりやすく、いざ掃除をしようとすると手間がかかります。減築をすることでそんな負担が解消されます(画像/PIXTA)

2階を減築すれば階段が不要になる

2階建ての2階部分を減築すれば、階段が不要になります。階段があったスペースを収納や水まわりといった他の空間に活用できますし、階段の上り下りをしなくてすみます。

特に高齢になると階段の昇降で足腰の痛みを感じやすくなりますし、転倒の危険もあります。子育てを終えた夫婦2人で老後の生活を見据えてリフォームを検討するなら、2階建てを平屋にする減築も併せて検討してみましょう。

減築によって階段がなくなれば、老後の足腰の負担や転倒の危険性が減ります(画像/PIXTA)

無防備な部屋を減らすことで防犯性が高まる

普段あまり使われていない部屋は、えてして外部から見えないような位置にあったり、施錠したかどうか等の防犯への意識が普段から低かったりします。

そうした無防備な部屋を減築すれば、家の防犯性を高めることができます。

採光や通風がよくなる場合がある

例えばリビングの隣にあった部屋を減築して新たに備えた壁に窓を新設すれば、リビングの採光や通風がよくなります。このように、減築する場所によっては、より快適な暮らしを手に入れることができます。

減築によって今まで採光が難しかった部屋を明るくすることもできます(画像/PIXTA)

建て替えるより費用を抑えやすい

減築する場所や面積、耐震工事や断熱工事の有無などにもよりますが、基本的には、減築リフォームは建て替えより費用を抑えやすいと言えます。

ただし、工事内容によってはあまり大差がないこともありますから、必ず見積もりを比較して判断するようにしてください。

今後のメンテナンス費用を抑えやすい

減築前と減築後の家の形状にもよりますが、基本的に部屋数が減れば外壁面積も減りますから、外壁のメンテナンス費用を抑えやすくなります。外壁は、外壁材にもよりますが10年〜15年に1回の再塗装が必要ですが、その費用は基本的に塗装面積に比例するからです。

またメンテナンスの際には足場を組む必要がありますが、これも基本的に敷設面積に比例しますし、2階建てよりも平屋のほうが費用を抑えられます。

同様に、屋根面積も減るような減築であれば、屋根のメンテナンス費用も抑えやすくなります。

ただし減築でメンテナンス費用が大きく減ることはありません。あまり過度に期待しないようにしてください。

減築によって家が小さくなれば、その分外壁のメンテナンス費用が削減できます(画像/PIXTA)

関連記事はこちら▼

外壁塗装をしないとどうなる?放置リスクと費用を抑えるコツを紹介

外壁カバー工法とは?メリット・デメリット・費用、塗装や張り替えとの違いをわかりやすく解説

照明の使用やエアコンの作用面積も減るので、一般的には減築で電気代を削減することができます。

ただし、吹抜けはエアコンの効率が低くなるので、吹抜けを作る減築を行った場合はかえって電気代がかかることもあります。その場合は、併せて断熱工事も行うことをおすすめします。

減築で床面積が減るので、照明の数やエアコンの作用面積が減るため、一般的には電気代が削減できます(画像/PIXTA)

2階建て→平屋にすれば耐震性がアップする

一般的に、2階建てから平屋に減築すると、重心が低くなり、耐震性は高くなります。

もちろん、旧耐震基準の家が減築で現在の耐震基準に適合できるほど耐震性が高まるわけではありません。併せて耐震工事や、瓦屋根からガルバリウム鋼板に葺き替えて屋根の軽量化を図るなども、ぜひ検討してください。

固定資産税が安くなる場合もある

固定資産税は、床面積によって異なります。そのため減築によって家屋の評価額が再評価され、固定資産税が安くなる可能性があります。

ただし、築年数が経っていると家の評価額も落ちているため、減築してもあまり固定資産税に影響しないこともありますので、過度な期待は禁物です。

減築リフォームのデメリットと注意点

減築リフォームにはデメリットや注意点もあります。下記で確認しておきましょう。

意外と費用がかかる

減築する場所にもよりますが、減築は解体工事費用のほかに、新たに設置する外壁や柱、屋根、内装などの工事費用、さらに廃材処分費用がかかります。また2階部分の改修等、工事範囲によっては足場の設置費用も必要です。

また、減築した部分に新たに設置する外壁と、経年によって色あせしている既存の外壁の色が合わないのは嫌だからと、家の外壁をまるごと交換したいと思う人も多いでしょう。そのほか減築に合わせて間取りを変えたり、併せて耐震工事や断熱工事を伴えば、さらに費用は膨らみます。

このように、意外と減築リフォームは費用がかかります。

そのため、必ずリフォーム会社に現地を見てもらってからプランを立て、見積書を見て判断するようにしましょう。

減築は工事内容によって費用が大きく変わります。必ず見積もりをもらって比較検討してみましょう(画像/PIXTA)

仮住まい費用や引越代が必要になる

減築リフォームは解体工事を伴うため、大きな音やたくさんのホコリが出ます。工事内容にもよりますが、基本的に減築リフォームをする際は、一時的な仮住まいを用意したほうがよいでしょう。その際の仮住まい費用や引越代が必要になります。

仮住まい探しを手伝ってくれるリフォーム会社もありますから、減築することが決まったら一度相談してみましょう(画像/PIXTA)

登記申請が必要になる

床面積が変わるので、減築から1カ月以内に登記(建物表題変更登記)を行う必要があります。登録には登録免許税のほか、一般的には専門家(土地家屋調査士)に依頼するので、その費用もかかります。

建築確認申請が必要になるケースがある

減築リフォームでの建築確認申請は、一般的には不要です。しかし減築が「大規模改修」にあたる場合など、建築確認申請が必要になるケースがあります。

どのような減築が大規模改修に当たるかは、ケース・バイ・ケースのため、リフォーム会社や自治体の窓口に相談して申請が必要かどうか判断するようにしてください。

なお、建築基準法の改正により、2025年4月から「4号特例」が縮小されます。4号特例とは、わかりやすく言えば小規模建築物における建築確認申請の審査省略制度です。4号特例が縮小されることにより、これまで建築確認が不要だった建物も、リフォームで建築確認が必要になるケースが増えると考えられます。

また、建築確認申請が不要でも建築士による監理を適切に行う事が必要です。また既存建物の「完了検査済書」が無い場合も、建築士による監理を行い適切に施工することが重要になります。

ちなみに、建築確認申請は民間の審査機関に依頼するのが一般的で、その場合、諸経費や図面作成料も含めて、建築確認申請費用は30万〜50万円といったところです。

再建築不可物件は減築できない可能性がある

再建築不可物件とは建築基準法の接道義務を満たしていないため、建物を建て替えることができない土地のことです。具体的には、幅4m以上の道路に2m以上接していない土地などが該当します。

再建築不可物件に建つ家は、設備の入れ変えなど小規模なリフォームは可能ですが、建築確認申請が必要となる大規模リフォームは出来ません。減築リフォームも大規模リフォームとみなされる可能性が高く、基本的には再建築不可物件は減築できないと考えたほうがよいでしょう。

幅4m以上の道路に2m以上接していない土地に建つ建物は大規模リフォームができません(イラスト/杉崎アチャ)

減築リフォームで失敗しないためのポイント

減築リフォームで失敗しないために、下記ポイントに注意してください。

技術力のあるリフォーム会社に依頼する

減築リフォームを成功させるためには、確かな技術力と実績を持つリフォーム会社に依頼することが最も重要なポイントです。減築リフォームは、単に建物を小さくするだけでなく、家の耐久性や耐震性を維持・向上させ、快適な暮らしを実現するのが目的。そのためには、専門的な知識と高度な施工技術が不可欠だからです。

経験豊富な会社は、事前の現地調査を丁寧に行い、建物の構造や老朽化の状況を正確に把握します。その上で、減築後の建物の重心の変化や、構造壁のバランスを考慮した最適な設計を提案してくれます。

また、減築によって新たに外気に触れる部分が増えるため、断熱や防水の対策も非常に重要です。特に、元の外壁と新しい壁との接合部分や、撤去する部分の処理など、細部にわたる施工の良し悪しが、後の雨漏りや家の歪みにつながる可能性があります。

同様に、屋根の一部を取り除いた場合は屋根と新たな壁との間に、2階部分を減築して平屋にする場合は既存の壁と屋根の間に新たな接合部が生まれます。この接合部分の処理が不十分だと、わずかな隙間から雨水が侵入し、雨漏りの原因となります。

このように減築リフォームは、専門的な知識が求められます。複数の会社から相見積もりを取り、施工実績や担当者の対応などを比較検討して、信頼できるパートナーを見つけることが成功への第一歩となるでしょう。

雨の時期をできるだけ避ける

減築リフォームの工事期間中は、建物の壁や屋根の一部を解体するため、構造材が一時的にむき出しになります。この期間に雨が降ると、雨水が建物内部に浸入し、構造材を濡らしてしまう危険性があります。

濡れた構造体は、腐食する可能性があります。腐食してしまうと、建物の耐久性や耐震性が低下してしまいます。

もちろん、リフォーム会社は雨に備えて養生(工事中に建物や設備を保護し、品質を維持するための作業)を徹底しますが、台風や集中豪雨など予測不能な激しい雨には、対応しきれないリスクもゼロではありません。

そのため、減築リフォームを計画する際は、梅雨や台風の時期は避けて、比較的晴天が続きやすい季節に工事を行うことをおすすめします。一般的には、春や秋が工事に適した時期とされています。

事前にリフォーム会社と工事スケジュールをしっかり相談し、天候リスクをできるだけ回避する計画を立てることが、安全かつスムーズな工事につながります。

減築リフォームで使える補助金制度

減築に特化した補助金制度はありませんが、一緒に実施するリフォーム内容によっては補助金制度を使える場合があります。ぜひ活用してください。

省エネ性能を高めるリフォーム

減築と同時に省エネ性能も高めたい場合、下記の補助金制度が利用できます。

子育てグリーン住宅支援事業2025

高い省エネ性能を有する住宅の取得や、省エネ改修を支援する制度です。減築リフォームと同時に、以下のような必須工事を行う場合に補助金の対象となる可能性があります。

①開口部の断熱改修:高性能な断熱窓への交換や内窓の設置。

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修:外壁、屋根、床などの断熱工事。

③エコ住宅設備の設置:高効率給湯器などの設置。

補助額は最大60万円/戸です。上記必須工事のうち、2つ以上の工事と併せて行うのであれば、ビルトイン食器洗機や掃除しやすいレンジフード、浴室乾燥機の設置など子育て層に便利な設備の設置なども補助金の対象になります。

また、手すりや段差解消などのバリアフリー改修や、防災性向上改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置も対象になるなど、「子育て」と付いているわりには幅広いリフォームが対象になる補助金制度であることがポイントです。

| 区分 | カテゴリー | 要件 | |

|---|---|---|---|

| 必須工事 | ①開口部の断熱改修 | 2つ以上のカテゴリーの必須工事※1を行った場合のみ補助対象 ※同一カテゴリーの工事を複数行っても1つと数えます |

補助額の合計が5万円以上で補助対象 |

| ②躯体の断熱改修 | |||

| ③エコ住宅設備の設置 | |||

| 任意工事 | ④子育て対応改修 | 2つ以上のカテゴリーの必須工事※1を行った上で実施する場合のみ補助対象 | |

| ⑤防災性向上改修 | |||

| ⑥バリアフリー改修 | |||

| ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | |||

| ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | |||

※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。

※1 本事業においてカテゴリー①の工事を申請しない場合でも、「先進的窓リノベ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー①の工事を行ったものとして取り扱います。

また、本事業においてカテゴリー③の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー③の工事を行ったものとして取り扱います。

ただし、いずれの場合も、本事業における ①~⑧の補助額の合計が5万円以上である必要があります。(他事業の補助額を含めることはできません)

また、窓に関しては下で解説する「先進的窓リノベ2025事業」と併用が可能です。

関連記事はこちら▼

【2025年】子育てグリーン住宅支援事業とは。いくらもらえる?対象・申請方法・注意点を徹底解説

先進的窓リノベ2025事業

住宅の窓の断熱改修に特化した補助金制度です。古い窓を高断熱窓に交換したり、減築によって、より大きな窓を設置する場合なども対象です。

また、 既存の窓の内側にもう一つ窓を設置し、断熱性能を高める場合にも利用できます。

補助額は最大200万円/戸です。

既存住宅の断熱リフォーム支援事業2025

高性能な断熱材、窓、ガラス、玄関ドアなどを用いた断熱リフォーム工事が補助の対象となります。減築リフォームによって壁や屋根、窓などを新設する際に、この補助金の対象となる高性能建材を使用することで、補助金を受け取ることができます。

補助額は最大120万円/戸です。

参考:既存住宅の断熱リフォーム支援事業/公益財団法人北海道環境財団

自治体の補助金制度

自治体によっては、断熱リフォームに対して補助金制度を設けています。上記補助金制度との併用が可能な場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

東京都の「(令和7年度)既存住宅における省エネ改修促進事業」の場合、高断熱窓および高断熱ドアに交換すると最大130万円/戸まで、壁・床等断熱は最大100万円/戸、高断熱浴槽に変更は最大9万5000円まで補助してくれます。

参考:(令和7年度)既存住宅における省エネ改修促進事業/東京都

耐震性など全体の性能を高めるリフォーム

断熱性能だけでなく、減築リフォームに併せて耐震性能や耐劣化性なども高める場合は「長期優良化リフォーム推進事業」を活用することがおすすめです。

長期優良化リフォーム推進事業

家の長寿命化や省エネ化になる性能向上リフォーム、子育て世帯向けのリフォームなどを支援してくれる事業です。

対象工事は多岐に渡りますが、以下の「特定性能リフォーム工事」が必須になります。

①構造躯体等の劣化対策

②耐震性

③省エネルギー対策

補助額は80万円〜/一住戸です。

耐震性を高める場合は自治体の補助金制度を確認

減築リフォームに併せて、耐震性を高める場合は自治体の補助金制度を活用できる場合があります。減築に併せて耐震リフォームも検討しているなら、一度確認しておきましょう。

例えば東京都世田谷区の場合、耐震診断を無料で受けられ、耐震補強の設計費に対して最大30万円まで、耐震改修工事費に対して最大100万円が助成されます。

バリアフリーリフォーム

減築に併せてバリアフリーリフォームを検討しているなら、下記の補助金制度を活用しましょう。

介護保険制度

介護保険の住宅改修費の助成制度を活用すると、改修費の9割(最大18万円)まで助成されます。

子育てグリーン住宅支援事業

3つの必須工事(省エネ改修。詳細は上記参照)のうち2つ以上と併せて行うバリアフリーリフォームが補助の対象となります。

自治体の補助金制度

そのほか、自治体によっては補助金制度が設けられている場合があります。一度確認しておきましょう。

例えば東京都世田谷区の場合、手すりの設置や段差の解消などの工事に対して最大20万円まで補助してくれます。

リフォーム減税制度も活用しよう

減築リフォームそのものに特化した減税制度はありませんが、減築と同時に行う特定の工事が、国のリフォーム減税制度の要件を満たす場合、所得税の控除や固定資産税の減額などの優遇措置を受けることができます。

関連記事はこちら▼

【2025年版】リフォーム減税(控除)でいくら得する?-減税制度の概要・確定申告等の手続き方法のまとめ

減築リフォームに成功した先輩たちの施工事例

減築リフォームをしたことで、どんな暮らしが手に入るのか、先輩たちの施工事例を見てみましょう。

減築と併せて耐震工事や断熱工事を実施

昭和初期に建てられた木造住宅ですが、道路の接道義務を果たすため、セットバックが必要になり、減築することに。併せて耐震補強を実施。また屋根も軽量の屋根材に変更しました。

さらに、以前の底冷えするタイル張りの浴室は、お湯の冷めにくい最新のシステムバスにするとともに、窓を二重窓にして断熱性を向上。他にも断熱リフォームを行い、間取りも変更して生活動線を改善。バリアフリーリフォームも行いました。

| 築年数 | 30年以上 |

|---|---|

| リフォーム箇所 | 浴室・バス、洗面、洋室、屋根 |

| 工期 | 3カ月以上 |

| 費用 | 1450万円 |

道路に面する側を減築。併せて耐震工事と断熱工事を行いました

冬は寒かった従来のタイル張りの浴室は、二重窓や高断熱浴槽のある暖かい浴室に変わりました

▼事例の詳細はこちら

昭和初期木造家屋の減築工事

両親から譲り受けた築80年の実家を減築リノベーション

両親が暮らしていた築80年の古民家を譲り受けた施主さま。使わない土間と独立していたキッチンを減築して、夫婦2人+犬一匹の暮らしやすい家にリノベーションしました。

従来の洋室2部屋と合わせた広々としたLDKとして、そこに新たに対面式のキッチンを配置。表しの梁や、杉材の壁、焦茶色で塗装した床のパイン材など、古民家らしい落ち着いた雰囲気に、ステンレスキッチンやアメリカンスイッチといった現代的な要素を融合した、美しく豊かな味わいを作り上げました。

| 築年数 | 30年以上 |

|---|---|

| リフォーム箇所 | キッチン、洗面、リビング、ダイニング、玄関 |

| 工期 | 3カ月以上 |

| 費用 | 1060万円 |

オールステンレスのキッチンが、古民家の落ち着いた空間の中によく合っています

昔ながらの建具屋に引き戸等の建具の製作を依頼。小道具屋で雰囲気のあう家具などを買い集めるのも楽しみのひとつ

▼事例の詳細はこちら

築80年の実家を減築して古民家リノベーション

使わなくなった2階を減築して平屋に減築リフォーム

ライフスタイルが変わったことで、施主さまは2階をほとんど使わなくなったそう。また、築30年以上建っているため、間取りや仕様が今の暮らしにあっていませんでした。

そこで、2階を減築して平屋にするともに、1階は玄関位置を変更して一部を増築するなどして、大きなLDKを備えた間取りに変更するなど、大規模なリフォームをすることに。パントリーを新設し、きちんと収納計画を立てた上で収納を各部屋に設置。耐震補強や断熱工事も行ったことで、暮らしやすい家へと生まれ変わりました。

| 築年数 | 30年以上 |

|---|---|

| リフォーム箇所 | キッチン、トイレ、リビング、ダイニング、洋室、和室、玄関、廊下、外壁、屋根、収納、その他 |

| 工期 | 3カ月以上 |

| 費用 | 1630万円 |

2階を減築し、瓦屋根で屋根を復旧。外壁は真壁から金属サイディングに変更しました

新たに設けられたLDKはリビング10.8畳+ダイニング4畳+キッチン6畳と広々しています

▼事例の詳細はこちら

耐震補強、断熱工事、減築で安全で暮らしやすい住まい

まとめ

ライフスタイルの変化にともない、家が広すぎると感じたら、減築リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。減築には、建物のメンテナンス費用や光熱費を抑えられる、掃除が楽になる、固定資産税が安くなる可能性があるなどのメリットがあります。また、使っていない部屋を新たに快適なスペースへと変えることもできます。

注意したいのは、現地は屋根や柱といった主要な構造部に変更を加える場合があるので、不適切な施工をすると雨漏りなどの不具合を招きかねません。そのため、知識と実績のある、信頼できるリフォーム会社に依頼するようにしましょう。

取材協力/柿本ホーム産業 社長 井上博善さん

構成・取材・文/籠島康弘

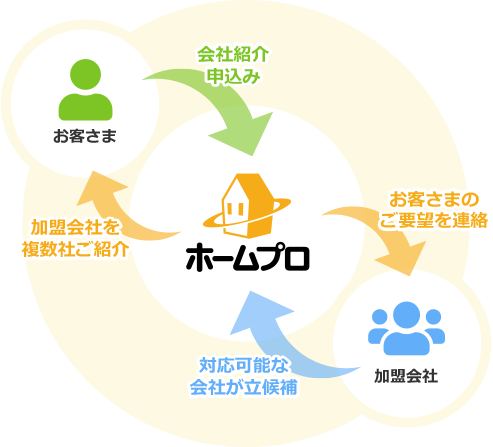

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

増築・改築リフォーム

カテゴリ一覧

増築・改築リフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ