リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

築50年の住宅をリフォームする費用は? リフォームのメリットや建て替えとの見極めポイントを紹介

- 最終更新日:2025-07-23

「築50年以上の古い家だけど、リフォームできる?」「費用はどれくらいかかる?」「建て替えや売却とどっちがいい?」というような疑問や不安を抱えていませんか?築50年以上の住宅は、現在の耐震基準や省エネ基準を満たしていないことが多く、大規模なリフォームが必要になるケースがほとんどです。しかし、適切なリフォームを行えば、愛着のある家を快適で安全な住まいへと生まれ変わらせることができます。

この記事では、築50年以上の住宅のリフォームに必要な工事や気になる費用相場、建て替えや売却との比較などのポイントを、数々の住宅の状態を調査・診断しているさくら事務所のホームインスペクター、山野井靖さんに教えてもらいました。

目次

- ・築50年以上の住宅リフォームで必要になる主な工事は?

- ・1.耐震性の向上:築50年の家で最重要の工事

- ・2.断熱性・気密性の向上:快適性と健康に影響大

- ・3.躯体の劣化への対応:建物の骨格のチェック

- ・4.配管の更新:見えないけれど重要な内部インフラ

- ・5.間取り変更:現代のライフスタイルに合った間取り

- ・6.住宅設備の更新:築50年の家でも最新設備で快適に

- ・築50年以上のリフォーム/建て替え/売却 迷ったときのポイントは?

- ・1.【ライフプラン】誰がどれくらい住むか

- ・2.【費用の比較】リフォーム費用と建て替え・住み替え費用を比較

- ・3.【建物の状態】躯体の傷み具合によっては建て替えたほうがよいことも

- ・4.実現したい暮らしがリフォームで対応できるか

- ・5.【再建築不可物件】再建築不可ならリフォームでしか対応できない

- ・築50年の住宅のリフォーム費用と建て替え費用の相場

- ・築50年の住宅をリフォームするメリット

- ・【一戸建ての場合】思い出や古い家の雰囲気を残せる

- ・【一戸建て/マンション】建て替え(住み替え)よりも費用を抑えやすい

- ・【一戸建て】工期を短くしやすい

- ・【一戸建て/マンション】住み慣れた街や利便性の高い地域で暮らし続けられる

- ・【一戸建て/マンション】今の生活に合った間取りに変えられる

- ・築50年以上の住宅をリフォームするデメリット

- ・【一戸建て/マンション】築浅の家と比べて工事費用が高くなる傾向

- ・【一戸建て】リフォーム費用の見通しがたてづらい

- ・【一戸建て】検査済証の確認が必要

- ・築50年の住宅のリフォームで失敗しないためのポイント

- ・技術力の高いリフォーム会社を選ぶ

- ・ホームインスペクターに診断してもらう

- ・築50年以上の住宅をリフォームした施工事例

- ・【一戸建て】スケルトンで耐震・断熱工事を行い、新築並みの性能を実現

- ・【一戸建て】祖父の住宅を、孫一家が安全・快適に暮らせるようにリフォーム

- ・【マンション】子どもの頃から暮らす実家を、この先も快適な空間に蘇らせた

- ・まとめ

築50年以上の住宅リフォームで必要になる主な工事は?

「築50年以上の住宅をリフォームする場合に必要となる工事は、主に6つあります」と、さくら事務所のホームインスペクター、山野井靖さん。住宅の状態や、つい最近改修をしたなど、状況次第では不要になる工事もありますが、まずは6つの工事内容を確認しておきましょう。

ちなみに、「リフォーム」や「リノベーション」はどちらもよく耳にする言葉ですが、それぞれ明確な定義はありません。

一般的には小規模な工事がリフォーム、大規模なリフォームがリノベーション、というイメージが浸透していますが、ここではリノベーションと思われる内容のリフォームも「リフォーム」として、解説していきます。

1.耐震性の向上:築50年の家で最重要の工事

地震が多い日本では、住宅などを建築する際に、建築基準法によって建物の耐震基準が定められています。しかし、築50年以上の住宅の中には現在の耐震基準を満たしていないものがある可能性が大いに考えられます。

「現時点で築50年以上ということは、1975年以前に建てられたということです。現在の新耐震基準が定められたのが1981年6月1日、そこから、阪神淡路大震災をきっかけに、新耐震基準が改正されたのが2000年6月1日ですから、建てた後で耐震工事を行っていなければ、たいていは現行の耐震基準を満たしていないと考えたほうがよいでしょう(山野井さん、以下同)」。

■建築基準法の変遷

| 耐震基準 | 法改正の年 | 対象の建物 | 耐震の考え |

| 旧耐震基準 | 1950年 | 1981年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた建物 | 震度5程度の中地震で倒壊・損傷しない |

| 新耐震基準 | 1981年6月1日 | 1981年6月〜2000年5月に建築確認を受けて建てられた建物 | 震度6強から7程度の大規模地震で倒壊・損傷しない |

| 現行 | 2000年6月1日 | 2000年6月1日以降に建築確認を受けて建てられた建物 | 地盤調査の実質的な義務づけや、耐力壁配置のバランス計算の義務づけが図られた。また木造住宅は柱、梁、筋交いの接合部に使用する金物の指定が義務づけられた |

キッチンなどの住宅設備を入れ変えるだけなど、小規模なリフォームであれば、そのまま住み続けることもできますが、これから新しい暮らしを始めるにあたり、耐震性能に不安のある住宅で生活をスタートすることはおすすめできません。

「2025年4月から、大規模リフォームに対しては建築確認申請が必要になりました(4号特例縮小)。耐震工事や断熱リフォームを伴う大規模リフォームを行う場合、耐震工事は現行の耐震基準に合わせなければなりません」。

ちなみに、マンションの耐震リフォームは管理組合が主体になって行います。既にマンションで暮らしていたり、購入を検討している場合はそのマンションの長期修繕計画や修繕積立金の状況などを確認しておくとよいでしょう。

2.断熱性・気密性の向上:快適性と健康に影響大

日本で初めて住宅の省エネ基準が定められたのが1980年です(基となった省エネ法は1979年制定)。当初、断熱化は努力義務でした。寒冷地を除く一般的な住宅に断熱が行われるようになったのは1980年代の終わり頃からと言われています。ですから築50年以上の住宅であれば、壁や床・天井に断熱材が入っていない場合がほとんどでしょうし、すきま風が入るなど気密性も低いと考えられます。

ちなみに東京の1974年8月の平均気温は27.1度で最高気温は34.2度。その50年後となる2024年8月の平均気温は29度で最高気温は35.9度。最近は冬だけでなく、夏の暑さ対策のためにも、冷房が効率良く効く、断熱性・気密性の向上が欠かせません。

こうした環境の変化に対応し、下記のように省エネ基準はたびたび引き上げられてきました。

■主な省エネ基準の変遷

| 制定・改正年 | 省エネ等級 | 義務など |

| 1980年(旧省エネ基準) | 断熱等性能等級2相当 | 努力義務 |

| 1992年(新省エネ基準) | 断熱等性能等級3相当 | 努力義務 |

| 1999年(次世代省エネ基準) | 断熱等性能等級4相当 | 努力義務 |

| 2021年(省エネ基準適合義務化・説明の義務化) | 断熱等性能等級4相当 | 延べ床面積300㎡以上の新築は適合義務化、300㎡未満は施主への説明義務化 |

| 2025年(省エネ基準適合義務化) | 断熱等性能等級4 | 新築はすべて義務化 |

| 2030年(予定) | 断熱等性能等級5 | 適合義務基準の引き上げ |

※旧省エネ基準・新省エネ基準・次世代省エネ基準の省エネ基準は、現行の省エネ基準の断熱等性能に相当する等級を表示

なお、マンションでも壁や天井・床に断熱材を追加したり、内窓を備えるといった断熱リフォームが行えます。

3.躯体の劣化への対応:建物の骨格のチェック

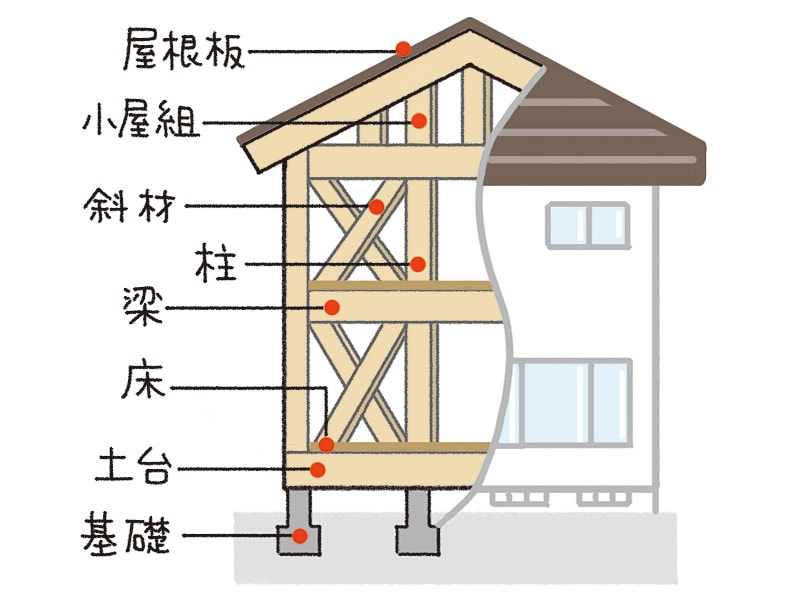

躯体(くたい)とは、簡単に言えば「建物の骨格」です。具体的には、木造軸組工法なら屋根板、小屋組、柱、梁、床板、土台、基礎などがこれにあたります。躯体に不具合があると、耐震性や耐風性が低下し、最悪の場合は建物の倒壊に繋がります。

木造軸組工法の場合、躯体は屋根板、小屋組、柱、梁、床板、土台、基礎などがあります(イラスト/杉崎アチャ)

築50年以上となると、雨漏りやシロアリなどによる躯体の腐食がないかの確認は必須と言えるでしょう。とはいっても、実は躯体の劣化状況を確認するのは簡単なことではありません。

「躯体のほとんどは、屋根材や壁材などに覆われて、普段は目に見えないところにあります。そのため、躯体の劣化具合はたいてい開けてみないと分かりません。耐震工事や断熱工事を行う場合は、その際に壁材や床材を剥がすため、そこで躯体の状況を確認することができます」

腐食した土台(柱を固定し、基礎と結ぶ水平材)や柱の例。こうなると、腐食した部材を外して、新たな土台や柱を備える必要があります(写真/さくら事務所)

リフォーム後の快適な暮らしのためにも、耐震や断熱工事を行うと同時に、躯体の状態を確認し、もし劣化していたら躯体を改修することをおすすめします。

なおマンションは、耐震工事同様、躯体の劣化への対応は管理組合が主体になって行います。長期修繕計画や修繕積立金の状況などを確認しておくとよいでしょう。

4.配管の更新:見えないけれど重要な内部インフラ

築50年以上の場合、躯体だけでなく、給排水管やガス管といった配管が劣化していることも考えられます。

例えば給排水管の劣化は、目視でサビや水漏れなどを確認したり、内視鏡や小型カメラなどを用いて配管の内部も確認します。しかし、そこで不具合が見つかった場合は、床を剥がして対応しなければなりません。

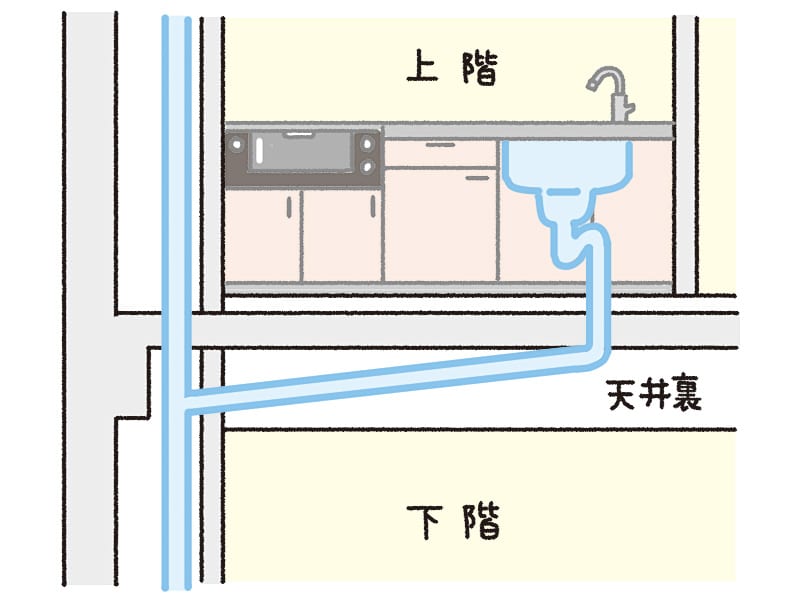

なお、マンションも住戸内であれば床を剥がして配管を更新できますが、古いマンションの場合、床スラブを貫通して階下の天井裏に配管されているケースや、スラブに埋め込まれているケースがあります。この部分の配管交換は基本的にできないと考えておきましょう。

排水管がコンクリートスラブを貫通して、下階の天井を通っている古いマンションの例。この場合は配管の交換などは困難になります(イラスト/杉崎アチャ)

5.間取り変更:現代のライフスタイルに合った間取り

「築50年以上の住宅であれば、例えば部屋が多くて細かく分かれているとか、たいていは今のライフスタイルに合わない間取りだと思います」。

50年も経てば、ライフスタイルはもちろん、インターネットが当たり前になっているように住環境も変化しています。そのため、築50年以上の住宅をリフォームする際には、間取り変更は必須の工事と言えます。

6.住宅設備の更新:築50年の家でも最新設備で快適に

建物同様、キッチンや浴室(ユニットバスを含む)、トイレといった住宅設備も、長らくリフォームで変更していなければ、経年で劣化しているはずです。

「また、間取り変更とも関係しますが、新しい暮らしには古い住宅設備は何かと使い勝手が悪いと感じると思います」。

そもそも住宅設備自体にも、耐用年数があります。間取り変更とともに、使い勝手のいい新しい住宅設備の更新も併せて検討しましょう。

築50年以上のリフォーム/建て替え/売却 迷ったときのポイントは?

このように築50年以上の住宅のリフォームは、大規模になりがちです。そうなると、リフォームするより、一戸建ての場合なら建て替えしたほうがいい? あるいは売却したほうが賢明なのでしょうか? 迷ったときの判断の見極めポイントを紹介します。

1.【ライフプラン】誰がどれくらい住むか

「築50年以上の住宅をリフォームするか、それとも建て替えるか、手放すか。その判断で一番重要なのは『この先、誰が、どれくらい住むのか』ということです」。

例えば、子育てを終えた夫婦の終のすみかなのか、若い2人がこの先の子育ても含めて購入を検討している家なのか、実家で親と一緒に暮らすのか等々。住む人によってはリフォームしたほうがいい場合もあるでしょうし、手放して別の土地や家を購入したほうがいいケースもあります。

築50年以上の住宅にこの先、誰が、どれくらい住むかによって間取りや住宅設備が変わってきます(イラスト/杉崎アチャ)

「誰が、どれくらい住むかによって、その立地の利便性は違うでしょうし、家族構成や家族の年齢によって必要になる間取りや住宅設備、それに伴う工事が違います。そうなればリフォーム費用も変わります」。

また、リフォーム時点での施主の年齢は、ローン計画など予算にも影響します。まずは誰が、どれくらい先まで住むつもりなのか、はっきり決めてから、リフォームなり建て替え、売却といった、そのための“手段”を考えましょう。

2.【費用の比較】リフォーム費用と建て替え・住み替え費用を比較

リフォーム費用と、建て替え・住み替え費用を比較することも大切です。ここで重要なのは、どれが一番安いかを比べるのではなく、どれにするか検討するための材料として、それぞれの費用を比較するということです。

なお、住み替え費用は、住み替え先の購入費用だけではないことに注意してください。既存の住宅(ここでは築50年以上の住宅)の売却時に仲介手数料や譲渡所得税(売却利益の所得税・住民税)などがかかります。また住み替え先を購入する際の仲介手数料や不動産取得税なども必要になります。さらに、既存の住宅を手放してから新居に入居するまで間があく場合は仮住まい費用も用意しなければなりません。

▶参考:住み替えに必要な費用

単に購入する物件の費用だけでなく、こうした費用も必要になることを想定してから、検討するようにしましょう。

3.【建物の状態】躯体の傷み具合によっては建て替えたほうがよいことも

基本的に、築50年以上の住宅の状態次第では、建て替えよりもリフォームのほうが費用を抑えられます。

ただし、基礎部分の劣化が著しいなど、住宅の状態があまりにもひどいと、工事費用や廃材の処分費用が膨らみ、場合によっては建て替えたほうが安いケースもあります。

「しかも、見積もり時点では躯体の劣化状況を正確には把握できません。リフォーム工事を始めたら、躯体の不具合が見つかった、なんてことが往々にしてあるのです」。

そうなれば、リフォーム費用がさらに必要になります。

例えば、室内側の壁や天井に雨漏りの跡があり、雨の日はその跡がハッキリするなどしている場合は、躯体にも影響が及んでいることが考えられます。このように、開けてみる前に、既に何かしらの異変を感じている場合は、リフォーム費用に余裕を持って望んだほうがよいでしょう。

また、費用だけでなく、工期も延びますから、建て替えたほうが早かった、なんてこともあります。「これだったらリフォームなんてするんじゃなかった」なんて思う人もいるかも知れません。

そのため、築50年以上の住宅をリフォームするには、例えば愛着のある自宅だからなど、『なぜこの家をリフォームしたいのか』を明確にしておくことが重要になります。

4.実現したい暮らしがリフォームで対応できるか

マンションは住戸の面積や、水まわりの位置次第で思い通りの間取りにリフォームすることができない可能性があります。また、一戸建ての場合でも建ぺい率や容積率など、定められた建築基準法に従った間取りにしなければなりません。

リフォームで、思い通りの間取りにすることができるのか、ということも、どれにするかという判断材料のひとつになるでしょう。

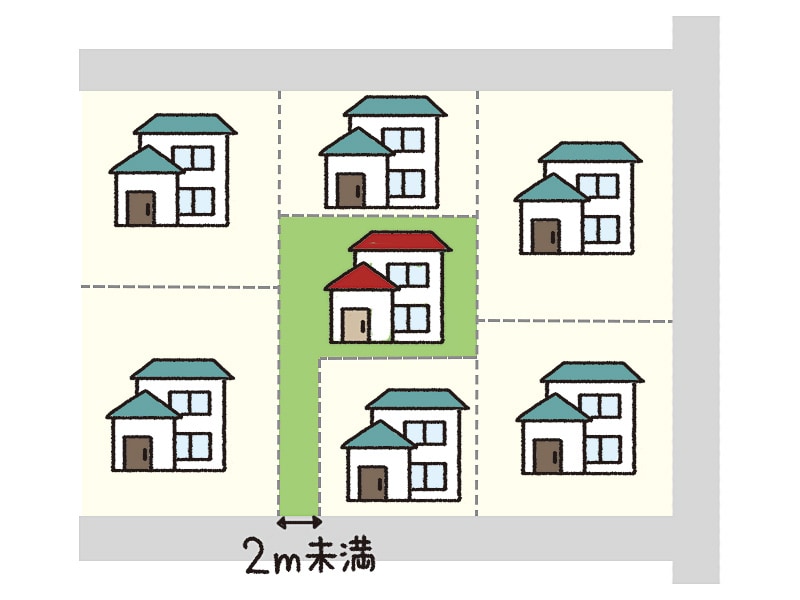

5.【再建築不可物件】再建築不可ならリフォームでしか対応できない

築50年以上の住宅(この場合は一戸建て)が、「再建築不可物件」であれば、建て替えはできないため、リフォームするか、売却して住み替えるほかありません。

再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体して更地にした後でも、新たに建物を建てることができない土地のことを言います。「接道義務」を果たしていないことがその理由です。

都市計画法で定められている「都市計画区域」と「準都市計画区域」では、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。これが「接道義務」です。

再建築不可物件の例。道路に接している幅が2m未満のため、建て直すことができません(イラスト/杉崎アチャ)

なお、隣地を購入するなどして接道義務を果たせば、建て替えができますが、隣地の所有者が手放してくれるとは限りませんし、その購入費用も必要になります。

築50年の住宅のリフォーム費用と建て替え費用の相場

「正確なリフォーム費用は、しっかりと現地調査をしてからでないとわかりません。また、建て替え費用も、依頼先の工務店なり住宅メーカー次第で変わります」

そのため、ここではあくまで目安としての費用を紹介します。実際に比較検討する場合は、必ず見積もりをもらって確認してください。

■築50年の住宅のリフォーム費用と建て替え費用の目安

| 建物の種類 | リフォーム費用の目安 |

| 一戸建て | 約1500万〜3000万円 |

| マンション | 約700万〜1500万円 |

「上記の数字は、地盤沈下や蟻害、雨漏りが軽微な場合です。だいたいはこの費用内で収まるのではないでしょうか。しかし、一度も屋根や外壁のリフォームをやっていなければ、雨水による躯体の劣化や蟻害が心配です。もしも躯体が劣化していれば4000万円以上かかっても不思議ではありません」

また、マンションの場合も、間取り変更などであれば上記の範囲内ですが、床をはじめ内装をすべて解体して躯体のみにしてから行う場合、上記よりもう少し費用がかかります。

なお、建て替え費用は依頼先によって幅があるので、あくまで目安として考えてください。さらに、建て替える場合は上記費用のほかに、既存住宅の解体費用や地盤調査費、引っ越し・仮住まい費なども別途必要になりますから、検討する際に忘れないようにしましょう。

▶参考記事:一戸建て(土地あり)を建て替える費用はどれくらい?坪数別シミュレーションも紹介

築50年の住宅をリフォームするメリット

建て替えや住み替えという選択肢があっても、なぜリフォームを検討するのか。下記で改めて自分の気持ちを確かめることで、意思を明確にしましょう。

【一戸建ての場合】思い出や古い家の雰囲気を残せる

実家にたっぷり詰まっている思い出や、新築にはない古い家の味わいなど、建て替えや住み替えでは得られない感覚を残せる、活かせるのが、築50年以上の住宅をリフォームする魅力のひとつでしょう。

「これまでに、築50年以上の住宅のリフォームを検討する施主に数多く出会ってきましたが、その住宅に深い思い入れを持った方がたくさんいました」

逆に、もしもその住宅への思い入れがあまりないようなら、リフォームにこだわらず、建て替えも視野に検討したほうがよいかも知れません。

【事例】思い出の残る実家を「昭和の粋モダン」にリフォーム

両親が建てた思い出の実家を引き継ぐことになった施主。建物のあちこちに息づいている思い出はもちろん、当時の大工さんの巧みな技の数々も見事に落とし込んだ「昭和の粋モダン」な家へとリフォームしました。

・築年数:50年以上

・リフォーム費用:1000万円

老舗旅館を思わせる風情のある廊下は、築50年以上の住宅にしか出せない味があります

欄間をはじめとした、当時の大工さんの匠の技をそのまま活かしました

▶事例の詳細:築50年超住まいを「昭和の粋モダン」に

【一戸建て/マンション】建て替え(住み替え)よりも費用を抑えやすい

一戸建ての場合、躯体の劣化状況がそれほどひどくなければ、既存の部材をそのまま使えますから、材料費と工事費とも、建て替えよりも費用を抑えられます。

マンションの場合も、50年前と比べたら建築費は高騰していますので、同等の立地であればたいていの場合、住み替えよりもリフォームしたほうが安く済みます。

【一戸建て】工期を短くしやすい

上記の、工事費を抑えるということは、必要な工事が建て替えよりも少なくて済むので、工事期間の抑制にも繋がります。

ただし、躯体の劣化がひどければ、建て替えよりも工期が長引く場合があります。

【一戸建て/マンション】住み慣れた街や利便性の高い地域で暮らし続けられる

現在暮らしている住宅をリフォームする場合、住み慣れた街で暮らし続けることができるので、住み替えよりもこの先の生活に対する安心感があります。

また、50年以上前に建てられた一戸建てやマンションは、リフォームと同じ予算内の新規分譲地や新築マンションと比べれば、たいていは駅に近いなど、立地条件が良い場合が多いでしょう。

【一戸建て/マンション】今の生活に合った間取りに変えられる

長年暮らしてきた愛着のある住宅でも、子育てを終えるなど、ライフスタイルの変化に伴い、使いにくい間取りになったり、使わない部屋が出てきたりするものです。

建て替えや住み替えをしなくても、リフォームでリビングを広げたり、バリアフリーにするなど、これからの生活に合った住宅にすることができます。

【事例】実家を家族3人の新居としてリフォーム

実家を受け継いだ施主。築50年、15坪と古くて狭いのですが、立地が良いため、施主夫妻と子どもの家族3人の新居としてリフォームすることにしました。耐震・断熱工事をしっかり行ったほか、間取り変更で家族が集まれる広いリビングダイニングキッチンを1階に新設。動線を集約して暮らしやすい空間にしました。床を無垢材にするなど、施主家族のこだわりもたっぷり反映されています。

・築年数:50年

・リフォーム費用:1104万円

従来の和室とキッチンを合わせて新たに設けたリビングダイニングキッチン

浴室の位置を移動させることで、1.5畳大の最新ユニットバスを備えることができました

▶事例の詳細:収納を工夫した狭小住宅~父の残した小さなお城~

築50年以上の住宅をリフォームするデメリット

メリットもある一方で、リフォームすることのデメリットや注意点もあります。しっかり押さえておきましょう。

【一戸建て/マンション】築浅の家と比べて工事費用が高くなる傾向

すでに述べたように、耐震基準や省エネ基準は50年前と比べて、段階的に引き上げられています。築浅の住宅であるほど、現行の耐震基準や省エネ基準をクリアしている可能性が高いのです。

「例えば2000年以降に建てられた住宅なら、新築の住宅と耐震性能は同等ですから、耐震工事は必要ありません。当然、その分の費用が浮きます」

またキッチンやシステムバスといった住宅設備も、築10年程度なら、入れ替えやメンテナンスを後回しできるので、リフォーム時点で費用がかかりません。そのため築浅の住宅と比べて、築50年以上の方が費用が高くなる傾向にあります。

【一戸建て】リフォーム費用の見通しがたてづらい

躯体の劣化状況は、実際に工事を始めてみないと分からないケースがほとんどです。そのため、見積もり時よりも費用が増える可能性があります。どれくらい費用が膨らむのか、それは屋根や壁などを「開けてみないと分からない」のです。

「場合によっては、建て替えよりも費用がかかるなんてこともあり得ます」

そのため、築50年以上の住宅をリフォームする場合、費用はなるべく余裕を持って進めてください。

【一戸建て】検査済証の確認が必要

検査済証とは、工事完了後に実際の建物を検査し、建築確認申請通りに建てられていると確認された場合に交付される書類です。

2025年4月から、2階建て以上のすべての住宅や、延床面積200㎡以上の平屋は、大規模リフォームを行う際に建築確認が必要になりました(4号特例の縮小)。大規模リフォームとは、屋根の葺き替え、外壁の張替え、階段の架け替えや、位置の変更、主要構造図(柱、壁、床、梁、屋根、階段)の過半を超える間取りの変更などを指します。その工事を行うためには、検査済証が必要になります。

「築50年以上となると、50年以上前の書類ですから、紛失している人もたくさんいるでしょう」

また、築古になるほど、検査済証の交付を受けていなかった建物が多いとも言われています。ともかく、この検査済証がなければ、建築確認申請が行えない、つまり大規模リフォームができません。

「もしも検査済証がない場合「ガイドライン調査」というものを行うことで、検査済証のない建物の増改築や用途変更のための確認申請手続きができます。ガイドライン調査及び建築確認申請を行えば、大規模リフォームも可能です」

まずは築50年以上の住宅に確認済証や検査済証、当時の構造図などの図面や資料があるかを確認しましょう。

築50年の住宅のリフォームで失敗しないためのポイント

一般的に築50年以上のような、築古の住宅はリフォーム工事の難易度が高くなります。後悔しないためにも、下記に注意してリフォームするようにしましょう。

技術力の高いリフォーム会社を選ぶ

築50年以上の住宅の場合、必要なリフォームを見極めるために、住宅の状態をしっかり把握することが重要です。それには経験だけでなく、例えば耐震診断を行い、その結果を踏まえた上での適切な改修を施すための知識も重要になります。

「構造計算や断熱計算は、設計の知識が必要です。そのため、設計士もいるリフォーム会社に依頼するのがおすすめです」

なお、リフォーム会社によっては外部の設計会社と協力して行う場合もあります。耐震工事や断熱リフォーム工事を行う場合は確認してみましょう。

ホームインスペクターに診断してもらう

どこをどのようにリフォームするかという計画を立てるためにも、まずホームインスペクターに住宅の状態を診断してもらう方法があります。

ホームインスペクター(住宅診断士)は、住宅の劣化状況や不具合を専門的な知識で第三者的に調査を行い、アドバイスをしてくれる専門家です。

「ホームインスペクション(住宅診断)を行うことで、住宅の耐震性能や断熱性能、見える範囲での劣化状況や、傾きなどの不具合など“住宅が現在どんな状況にあるのか”が分かります。また使われている部材がどんなもので、あとどれくらい使えそうか、といったことも分かります。そうした状況に合わせて、具体的にどこをどうすればいいのかをアドバイスするのが仕事です」

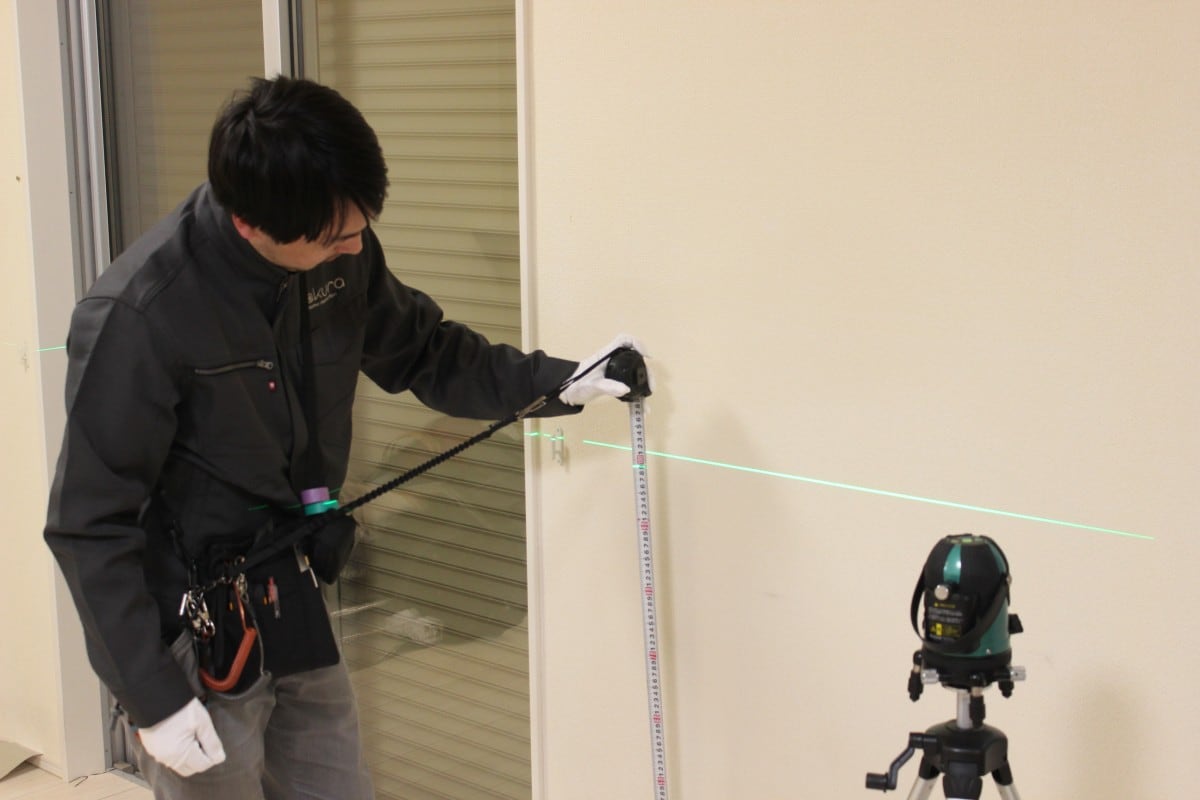

ホームインスペクションは、目視で、屋根、外壁、室内、屋根裏(小屋裏)、床下などの劣化状態を診断するのが基本です。必要に応じて検査機材を使用します(写真/さくら事務所)。

住宅を診断してもらったら、あとはどのようにリフォームするかは施主次第、ということになります。

なお、注意したいのは、ホームインスペクションはあくまで非破壊検査です。つまり屋根や壁を剥がして躯体の状況までみるわけではありません。躯体の劣化状況は、実際に工事を始めてみないと分からない部分もあることに留意してください。

築50年以上の住宅をリフォームした施工事例

建て替えや住み替えではなく、リフォームを選択した先輩たちが、どんな暮らしを得ることができたのか、施工事例を紹介します。

【一戸建て】スケルトンで耐震・断熱工事を行い、新築並みの性能を実現

耐震性に不安があり、冬の寒さもこたえる築50年の実家に、1人で暮らしている母親。その実家で母親と一緒に暮らすことを決めた施主は、躯体のみ残して行うスケルトンリフォームをすることにしました。耐震性・断熱性を大幅に向上させ、大きなリビングダイニングキッチンを設けるなど間取りも大胆に変更。住宅設備や外壁も一新し、実家はまるで新築住宅のように生まれ変わりました。

・築年数:50年

・リフォーム費用:3600万円

間取りを変更して、リビングダイニングキッチンを新設、窓をひとつ塞いだ壁には、壁面収納と壁付けテレビが備わります。間接照明を用いるなど高級感のある寛ぎのスペースが出来上がりました

対面式キッチンの背後には、家電を収められるなど機能的な壁面収納を設置

外壁はサイディングに張り替え。耐震診断で0.15だった評価点は、1.58(倒壊しないレベル)まで耐震性能が向上。断熱性能も断熱等級4まで引き上げられました。

▶事例の詳細:築50年戸建ての劇的変化フルリノベーション

【一戸建て】祖父の住宅を、孫一家が安全・快適に暮らせるようにリフォーム

10年近く空き家になっていた祖父の家を引き継ぎ、リフォームすることにしたのは、孫に当たる施主です。共働きの施主夫妻と、3人の子どもたちが快適に暮らせるように、減築も含めて間取りを大胆に改修しました。

・築年数:50年

・リフォーム費用:1600万円

部屋数が多くて細かく仕切られていた古い住宅を、大きなリビングダイニングキッチンが主役の間取りに変更

従来の土間の玄関を活かし、玄関兼バイク置き場に。予算と空間の節約になりました

浴室は位置を移動したうえで、最新のシステムバスを採用。降雪地域のため、冬に備えて浴室換気暖房機と物干しも備えています

▶事例の詳細:築50年、祖父の家を引き継ぎ、今の暮らしに合わせた快適な空間に

【マンション】子どもの頃から暮らす実家を、この先も快適な空間に蘇らせた

施主が子どもの頃から暮らしていた実家は、昭和30年代に建てられた、当時は珍しかった都内のマンションです。しかし時の流れとともに、暑さ寒さや、老朽化した設備やインフラなどが目立つようになりました。そこで、この先も快適に過ごせるように大規模リフォームを実施。こうして、今のライフスタイルに合った、新しい都内の住み家へと生まれました。

・築年数:50年

・リフォーム費用:980万円

3DKをほぼひとつの空間へと間取りを変更。間接照明を用いたワークスペース兼リビングは施主のお気に入りの場所です

キッチンをはじめとした住宅設備だけでなく、給排水管も一新しました

二重窓にすることで、断熱性と遮音性が高まり、都内の夜景も楽しめるくつろぎの空間に

▶事例の詳細:築50年マンションがくつろぎの快適空間に生まれ変わる

まとめ

築50年以上の住宅をリフォームして暮らす選択には、費用面や立地面をはじめメリットがたくさんあります。

一方で、耐震性能や断熱性能は新築や築浅の住宅と比べて劣っている場合がほとんど。この先も快適に暮らすには、ある程度の費用が必要になります。さらに、躯体の劣化状況は工事をしてみないと正確にはわかりません。

築50年の家のリフォームで何より優先したいのは耐震性能や断熱性能などの安全・健康にかかわる部分であり、それだけで相当の費用がかかる可能性があります。費用を抑えるために工事内容を限定するのか、コストをかけてもこの先の生活の快適性をとるのか、コストと生活の満足度のバランスをよく検討する必要があるでしょう。

「ここに住みたい!」と強く思えるか、どうか。費用以外のメリットやデメリットも再確認して、これから先の、安心・快適な暮らしをどこで始めたいのか、しっかり検討してみてください。

■取材協力: さくら事務所 山野井靖さん

一級建築士、日本ホームインスペクターズ協会 公認ホームインスペクター

構成・取材・文/籠島康弘

▼お問い合わせ(お見積もりは)コチラ

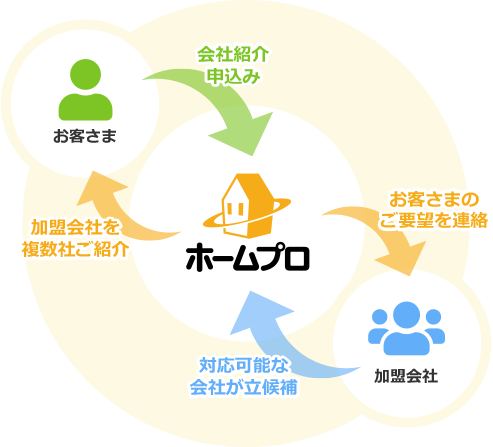

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

築20年以上のリフォーム

カテゴリ一覧

築20年以上のリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ