リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

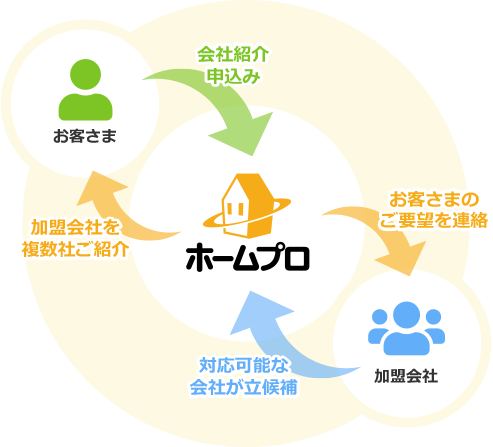

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

【事例あり】押入れをクローゼットにリフォーム!費用相場と注意点を徹底解説

- 最終更新日:2025-06-27

ライフスタイルの変化に伴い押入れをクローゼットにしたいと考えていらっしゃる方が増えています。押入れは奥行きもあり広さは十分ですが、収納しにくく思うように片付かない場合も。その上、お部屋の雰囲気と合わないという悩みを抱えていらっしゃる方もいるかもしれません。今回は押入れをクローゼットにリフォームする場合の注意点とDIYでもできるリフォームのアイディア、そしてリフォーム会社の施工実例を費用や工期とともに紹介します。

目次

- ・押入れをクローゼット化するとは?基本の知識

- ・押入れとクローゼットの違い

- ・一般的な押入れのサイズ

- ・押入れをクローゼットにするメリット・デメリット

- ・押入れをクローゼットにするメリット

- ・押入れをクローゼットにするデメリット

- ・押入れをクローゼットに改造する時の注意点

- ・床の補強工事が必要な場合がある

- ・断熱材で結露予防も必要

- ・賃貸の場合は本格的なリノベーションは難しい

- ・DIYリフォームで押入れをクローゼット化する収納アイディア

- ・カーテンレールを設置する

- ・突っ張り棒を使う

- ・ハンガーラックを設置する

- ・押入れ用のポールを設置する

- ・ディアウォールでパイプハンガーをつける

- ・リフォーム会社に依頼する場合の費用相場と日数

- ・押入れをクローゼットにする時の費用相場

- ・押入れをクローゼットにする時にかかる日数

- ・クローゼットの扉の種類と選び方

- ・折れ戸・引き戸・開き戸など種類ごとの特徴

- ・ライフスタイルに合わせた選び方

- ・押入れからクローゼットに改造!リフォームのアイディア事例

- ・1:押入れをウォークインクローゼットに

- ・2:和室の押入れを洋室のクローゼットにリフォーム

- ・3:和室の押入れを解体してウォークインクローゼット化

- ・押入れのクローゼット化のよくある質問(FAQ)

- ・Q1:賃貸でもクローゼット化できますか?

- ・Q2:湿気対策はどのようにすればよいですか?

- ・Q3:DIY とリフォーム会社への依頼、どちらが良いですか?

- ・押入れをクローゼットにリフォームするならプロに相談!

- ・このページのポイント

押入れをクローゼット化するとは?基本の知識

日本の家屋によく見られる「押入れ」は、奥行きがあり布団の収納などに便利な一方、現代のライフスタイルでは使いこなしにくいと感じる方も少なくありません。特に洋服の収納には不向きで、「もっと使いやすい収納が欲しい」という声も多く聞かれます。

そこで注目されているのが、この押入れを「クローゼット化」するというリフォームです。クローゼット化とは、布団をしまうことを想定した和室の押入れを、洋服や小物などを効率的に収納できる洋風のクローゼットへと作り変えることを指します。

押入れをクローゼットにリフォームすることは可能ですが、どのように使うかを考えてどの部分をリフォームするかを考えましょう。

押入れとクローゼットの違い

押入れは、和室での生活を基本にしてデザインされている収納庫です。基本的に布団を保管するために作られており、奥行きがクローゼットに比べると若干深くなっています。上下二段に分かれ、別に天袋が付いているタイプが一般的です。

クローゼットにリフォームする場合は、ライフスタイルを見直しどのように使うか、何を入れるかを考えてデザインすることが必要です。クローゼットと一口に言ってもサイズやドアのスタイルなどが異なります。

まず現在の押入れの形がどのくらいなのかを知ってデザインしましょう。一般的な押入れサイズを紹介しますので、ご自宅の押入れと比べてみてください。

一般的な押入れのサイズ

日本家屋のサイズは基本を「尺」という日本式の測り方で作っています。尺は約30cmで、間口が6尺、奥行きが3尺です。つまり幅が180cm、奥行きが90cmということになりますが、最近の家屋はこのサイズより小さめで、間口が平均170cm前後、高さは、上段が約100cm、下段が約70cm、奥行きは約80cmです。奥行きが約75cmの場合もありますが、どちらにしても押入れをクローゼットとして使うには深すぎて使いにくいです。

押入れをクローゼットにするメリット・デメリット

押入れをクローゼットにするメリット

デッドスペースの有効活用

押し入れの奥行きは深い分、奥のスペースがデッドスペースになりがちです。クローゼット化する際に、内部のレイアウトを工夫することで、このデッドスペースを有効活用できます。例えば、奥行きを活かした引き出し収納を設置したり、手前と奥で異なるものを収納する前後二列収納にしたりすることで、限られた空間を最大限に活かした効率的な収納が実現できます。

部屋の洋風化

従来の押入れは和室に馴染むデザインですが、クローゼットにすることで部屋全体の雰囲気を洋風に近づけることができます。扉のデザインや色、素材を工夫することで、部屋のインテリアに合わせた統一感のある空間を演出できます。特に、和室を洋室にリフォームる際には押入れをクローゼット化することで、部屋全体の印象を統一することができます。

押入れをクローゼットにするデメリット

布団収納場所の減少

押入れは元々、布団を収納するために設計されていることが多く、クローゼット化することで布団の収納スペースが失われる可能性があります。特に家族が多い場合や来客用の布団がある家庭では、事前に代替の収納場所を確保しておく必要があります。ベッドを導入して布団を収納しない生活にする、別の収納家具を検討するなどの対策が必要です。

リフォーム後の湿気・カビ対策の必要性

押入れをクローゼット化する際に密閉性が高まると、湿気がこもりやすくなることがあります。特に衣類を収納するクローゼットは、湿気やカビが発生しやすい環境になりがちです。リフォーム時には、換気扇の設置、調湿機能のある建材の利用、通気性を確保する扉の選択などを検討し、リフォーム後も定期的な換気や除湿剤の使用など、湿気・カビ対策をしっかりと行う必要があります。

押入れをクローゼットに改造する時の注意点

押入れとクローゼットはそれぞれ利用方法や収納するアイテムが異なります。そのためリフォームするにあたっていくつか注意したいことがあります。

床の補強工事が必要な場合がある

伝統的な押入れの床は、重量に耐えられるように補強していない場合があります。下地を組まず、薄いベニヤ板が張ってあるだけのものは、クローゼットにして棚などを設置できない可能性があります。

断熱材で結露予防も必要

クローゼットや押入れは、湿気があり結露しやすくカビの発生が問題です。結露の原因は、外部からの熱でこもった空気が暖まってしまうこと。外壁に接する場所に断熱材を入れておくと結露予防になります。その他、調湿性のあるクロスを張っておくと、湿気を調節し理想的な環境に近づけることができます。扉にルーバーがついたタイプのように密閉しない環境にするのも有効です。

賃貸の場合は本格的なリノベーションは難しい

最初にDIYをしてもよいと許可をもらった特別な契約をしている場合を除き、賃貸では退去時に原状復帰することを義務付けられています。賃貸の場合は、ふすまを取り外してカーテンにする程度のことしかできません。ふすまはきちんと保管することを忘れないでください。

DIYリフォームで押入れをクローゼット化する収納アイディア

押入れをクローゼットにするとライフスタイルにも合い、収納しやすくなります。予算を抑えられる、自分自身で押入れをクローゼットにできる簡単な方法をいくつか紹介するので参考にしてください。

カーテンレールを設置する

ふすまを取り外してカーテンを設置すればそれだけで部屋の雰囲気が変わります。デザイン的なことだけではなく、幅広のものを収納する際にも便利。ふすまなど引き戸の場合、開いても半分の幅ですが、カーテンなら全開が可能です。

突っ張り棒を使う

カーテンレールを設置したくても賃貸の場合は穴を開けてしまうためできません。その場合は突っ張り棒を使い、リングを通すことでカーテンを設置できます。

突っ張り棒なら安価で手軽につけられますが、カーテンがあまり重い素材ですと落ちてしまうという欠点も。また、突っ張り棒をポールとして利用する場合もあるかもしれません。その場合も冬服のコートのように重量のあるものが多いと、支えられないことがデメリットです。

ハンガーラックを設置する

押入れはクローゼットに比べると奥行きがあるため、奥にものを置くと取りにくいことがデメリット。ハンガーラックを設置することで、このデメリットがカバーできます。ハンガーラックにはいろいろなデザインのものがそろっていますので、好みのものを選ぶとよいでしょう。伸縮自在のタイプなら押入れの大きさに合わせて設置できます。

奥行きが深い押し入れに設定するため、パイプ部分がスライドして簡単に出し入れできるタイプを設置しましょう。キャスター付きならハンガーラックを全部取り出せるため、衣類の入れ替えや選択の際に便利です。

押入れ用のポールを設置する

ハンガーラックの場合、ラックの脚の部分が邪魔に感じる場合も。その場合は押入れ用のポールを設置するとスッキリとした本格的なクローゼットになります。とはいえ、まっすぐにポールを設置するのは、1人では少し難しいかもしれません。ポールはネジで壁の部分と中央部を天井に設置します。そのため押入れの天井部分、つまり天袋の床部分がしっかりした板かどうかを確認しないと、ポールにハンガーをたくさんかけた場合にポールが曲がってしまう可能性があります。

ディアウォールでパイプハンガーをつける

ディアウォールを利用すれば壁に釘を打つことなく簡単にパイプハンガーを設置できます。突っ張り棒よりも耐荷重が大きいこともメリットです。ただし、バネで設置するため隙間ができてしまいます。また、壁がベニアなどで補強していない場合は注意が必要です。

リフォーム会社に依頼する場合の費用相場と日数

本格的に素敵なクローゼットにしたい方には、プロのリフォームがおすすめです。リフォームにかかる費用と日数がどのくらいかかるのか、また費用の内訳などを紹介します。

押入れをクローゼットにする時の費用相場

押入れの大きさにもよりますが、一般的なふすま2枚分の押入れで20万円程度が相場です。費用の内訳は、押入れの解体費用、壁や床の補強及びクロス張り、養生、ハンガーパイプの設置、クローゼットの枠と扉の設置など。扉の種類や素材や移動棚、引き出しなどの数で費用が高くなる可能性があります。

例えば桐クローゼットは高価ですが、湿気対策に有効です。またクローゼットに合わせて部屋の床や壁も変えたり、換気扇をつけたりすると費用が高騰します。また和室の押入れをクローゼットにするだけではなく、和室を洋室にしたりウォークインクローゼットにしたりすると工期や工費が増えます。

押入れをクローゼットにする時にかかる日数

リフォームにかかる日数は、工事の規模により差があります。扉を変えるだけなら1日程度、簡単な工事では3日程度でできますが、場合によっては1カ月以上かかる場合もあります。可動棚や特殊な引き戸など、希望する工事内容によって異なります。

クローゼットの扉の種類と選び方

押入れをクローゼットにする際、扉の種類を選ぶことは機能性だけでなく、部屋全体の印象を大きく左右する重要なポイントです。主な扉の種類と、ライフスタイルに合わせた選び方をご紹介します。

折れ戸・引き戸・開き戸など種類ごとの特徴

クローゼットの扉には、主に「折れ戸」「引き戸」「開き戸」の3 種類があります。

折れ戸

折れ戸は、中央で折りたたむように開閉するため、開口部が広く、中の物を見渡しやすいのが特徴です。奥行きも比較的取らず、狭い場所でも使いやすいメリットがあります。

引き戸

引き戸は、扉を横にスライドさせて開閉するため、開閉時に前後のスペースを必要としません。家具の配置に影響しにくく、通行の邪魔にならないため、通路に面した場所や限られたスペースに最適です。ただし、開口部が半分しか開かないため、一度にすべてを見渡すことはできません。

開き戸

開き戸は、扉を手前に引いて開閉するタイプで、開口部が最も広く、クローゼット全体を見渡しやすいのが利点です。デザインのバリエーションも豊富ですが、扉を開閉するためのスペースが必要となるため、設置場所を選びます。

ライフスタイルに合わせた選び方

扉を選ぶ際は、使用する部屋の広さや、クローゼットの利用頻度、収納する物の種類などを考慮しましょう。頻繁に開閉し、中の物を一目で確認したい場合は、開口部の広い折れ戸や開き戸が便利です。しかし、部屋が狭い場合や、扉の前に家具を置きたい場合は、開閉スペース不要な引き戸が適しています。デザイン性や防音性、予算や好みなどに合わせて選ぶことも可能です。

押入れからクローゼットに改造!リフォームのアイディア事例

それでは具体的に押入れからクローゼットにしたリフォーム事例の工期と工費を見ていきましょう。

1:押入れをウォークインクローゼットに

ほとんど利用していなかったリビングに隣接した和室をウォークインクローゼットにしました。部屋の大きさに比べると比較的大きな押入れの中段をそのまま収納棚として利用している点がポイント。

もともとある部屋の形をベースにしているため、比較的リーズナブルになりました。工費は約20万円ですが、施工エリアが広いため工期は1カ月です。

事例の詳細:ウォークインクローゼット 和室押入れを活用

2:和室の押入れを洋室のクローゼットにリフォーム

リビングと寝室に隣接した和室にある押入れをクローゼットに。最初は和室全体をウォークインクローゼットにしたいとご要望でしたが、押入れの奥行きを45cmほど広げ、和室と寝室両方から出し入れできるウォークスルークローゼットにしました。両面から利用できるクローゼットは無駄なスペースがなく、スペースを100%利用可能です。

和室の床をリビングの床と似た素材にし、一体感を出すことでリビングが広く感じられます。和室の床もリフォームをしたため工費は75万円ですが、工期は比較的短く1週間で仕上がりました。

事例の詳細:収納の少なさを解消!押入れをクローゼットに!!

3:和室の押入れを解体してウォークインクローゼット化

四畳半の和室をウォークインクローゼットにした例です。床をフローリングにして、壁を白くしました。押入れの一部を隣接しているキッチンの収納棚にも利用。衣料だけではなくいろいろなアイテムの収納問題が解決しました。ハンガーパイプをしっかり取り付けるため、クローゼットの角部分に袖壁を設置しています。袖壁というのは、従来の壁から直角に張り出した壁のことです。

袖壁があることでハンガーパイプがしっかり収まり、強度を上げています。衣料品や寝具など布でできたアイテムをたくさん収納する場所は湿気が高くなりがちです。その対策として、換気扇も設置しています。細やかなデザインで作られたウォークインクローゼットですが、工費56万円で1週間の工期でできました。

事例の詳細:4.5畳和室を使い勝手の良いウォークインクローゼットへ

押入れのクローゼット化のよくある質問(FAQ)

押入れのクローゼット化に関して、よくある質問とその回答をまとめました。リフォームを検討する際の参考にしてください。

Q1:賃貸でもクローゼット化できますか?

A:賃貸物件の場合、大規模な構造変更を伴うクローゼット化は基本的には難しいです。賃貸借契約には原状回復義務があり、通常想定される範囲外で生じた損耗は退去時に元の状態に戻す必要があります。ただし、壁に穴を開けない突っ張り棒や既製のハンガーラックの設置、収納ケースの活用など、原状回復が容易な範囲でのDIY や収納アイデアであれば賃貸でも設置可能な場合が多いです。事前に大家さんや管理会社に確認することをおすすめします。

Q2:湿気対策はどのようにすればよいですか?

A:押入れをクローゼット化すると、密閉性が高まり湿気がこもりやすくなるため、対策は必須です。最も効果的なのは、壁の内側に断熱材を施工すること。これにより、外気との温度差による結露を防ぎやすくなります。また、除湿剤や除湿器を置く、定期的に換気を行う、といった日常的な対策も重要です。カビの発生を防ぐためにも、湿気対策は徹底しましょう。

Q3:DIY とリフォーム会社への依頼、どちらが良いですか?

A:どちらが良いかは、クローゼット化の目的、予算、DIY のスキルレベルにより異なります。

DIY のメリットは、費用を抑えられることと、自分のペースで自由にカスタマイズできる点です。簡単な改造や収納アイデアの実現に適しています。しかし、専門知識や技術が必要な作業(解体、補強、電気工事など)は難しく、仕上がりの品質や安全性に問題が生じる可能性があります。

一方、リフォーム会社への依頼のメリットは、専門的な知識と技術を持ったプロが施工するため、高品質で安全な仕上がりが期待できることです。複雑な構造変更や、短期間での完成を求める場合はリフォーム会社への依頼が適しています。デメリットはDIY に比べて費用が高くなる点です。費用や手間、仕上がりの質を総合的に考慮し、どこまで自分で、どこからプロに任せるかを検討すると良いでしょう。

押入れをクローゼットにリフォームするならプロに相談!

今回は、押入れをクローゼットにリフォームするDIYのアイディアとプロにお任せした場合の施工実例や費用などを紹介しました。押入れをクローゼットにするとお部屋全体のイメージが変わるだけではなく、収納力も増えスッキリと片付けやすくなります。収納しているものが一目でわかり、お手入れを忘れることも防げます。

DIYでもある程度のリフォームは可能ですが、収納物の重さに対して補強が必要な場合や湿気対策をしたい場合にはやはりプロに任せた方が安心です。また、押入れをクローゼットにするだけではなく、部屋全体を洋室にしたりウォークインクローゼットにしたりしたい場合はやはりリフォーム会社に頼むと素敵な仕上がりになります。やはり使いやすさとおしゃれなデザインを求めるならリフォーム会社へ相談する方がよいでしょう。

このページのポイント

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

収納のリフォーム

カテゴリ一覧

収納のリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ