リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

実家のリフォームで知っておきたい7つのこと。費用の相場は?補助金は使える?贈与税を収める必要があるケースって?

- 最終更新日:2025-08-11

親が暮らす実家を、もっと安全で快適に暮らせるようにしてあげたい、いずれは自分たちも同居できる二世帯住宅にしたい、などと考える人は多いでしょう。ただ、「費用はどれくらいかかる?」「補助金は使える?」「贈与税がかかったらどうしよう…」といった不安を抱える方も少なくありません。ここでは、実家のリフォームを成功させるために知っておきたい7つのことを、佐川旭建築研究所代表の一級建築士・佐川旭さんに解説していただきました。また、使える補助金や贈与税対策まで、実家リフォームにあたり知っておきたいお金の知識をFPの菱田雅夫さんに監修いただきました。

目次

- ・【1】実家リフォームの第一歩は「目的決め」!親子の話し合いが大切

- ・親子で話し合って目的を決める

- ・プランを考えるときに心がけておきたいこと

- ・【2】予算内で満足度アップ!リフォーム内容の優先順位をつけよう

- ・ポイント1:戸建住宅でこの先も長く住むなら、耐震性と断熱性の確保が最優先

- ・ポイント2:親だけが住むなら、ヒートショック対策と移動しにくい部分の改修を優先

- ・ポイント3:後から変えにくい基礎や構造部分を優先する

- ・ポイント4:二世帯で住むなら、お互いのこだわりを理解する

- ・費用をかけずに“暮らしの満足”を高めるプランがある!

- ・【3】費用相場は?実家リフォームで多い工事を解説

- ・断熱リフォーム

- ・耐震リフォーム

- ・移動をしやすくするリフォーム

- ・水まわり設備のリフォーム

- ・外装リフォーム

- ・内装リフォーム

- ・【4】後悔を防ぐために、実家リフォーム費用の支払い方法を考えておこう

- ・注意点1:親の年齢や収入ではローンが借りられないことがある

- ・注意点2:親名義の家のリフォーム費用を子どもが払うと贈与税がかかる

- ・【5】国や自治体の補助金制度を上手に活用しよう

- ・国の補助金制度

- ・自治体の補助金(一例)

- ・【6】要介護認定を受けていれば、介護保険の補助金制度が活用できる

- ・介護保険による助成が受けられる

- ・【7】実家リフォームで減税制度が活用できるか調べておこう

- ・制度1:住宅ローン減税

- ・制度2:リフォーム促進税制

- ・制度3:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

【1】実家リフォームの第一歩は「目的決め」!親子の話し合いが大切

親子で話し合って目的を決める

実家のリフォームでは、「なぜリフォームをするのか」という目的を明確にすることが何より大切です。家が寒い、設備が古くなった、間取りが使いにくいなど、リフォームを検討するきっかけはさまざまです。今、自分が住んでいる家ならリフォームの目的は決めやすいのですが、親だけが住んでいる実家をリフォームする場合、まずは親子でよく話し合い目的をはっきり決めることが大切と、一級建築士の佐川旭さんは強調します。

「住宅のリフォームは、老朽化や寒い・暑いなど物理的要因や、住む人の年齢やライフスタイルの変化などの人的要因による住みにくさを解決するために行うのが一般的です。

物理的要因への対策は設備交換や内外装の修繕で済むことが多いので、比較的シンプルに解決できます。しかし、人的要因は住む人の暮らしに寄り添いながらプランをつくらないと、住みにくい・使いにくいなどの不満が残ってしまい、解決できないことがあります。

実家のリフォームは、人的要因による住みにくさの解決が主となるケースが多いです。したがって、親だけが住むなら親のライフスタイルと要望を軸に、二世帯で暮らすならそれぞれのライフタイルと要望をよく話し合い、リフォームの目的を決めることが重要です。目的を決めることでプランニングの方針がぶれにくくなりますし、完成後に不満が残りにくくなるでしょう。

そしてリフォーム会社を選ぶときには、その目的を共有し、解決できるような提案をしてくれるところがよいと思います」(佐川旭建築研究所代表 佐川旭さん。以下同)

親子で話し合ってリフォームの目的を決めましょう(画像/PIXTA)

プランを考えるときに心がけておきたいこと

リフォームする実家について、例えば、この先に子世代が同居する可能性があるのか、どこかのタイミングで高齢者向け住宅や介護施設への入居を検討しているのか、可能な限り自宅に住み続けたいのかなど、この先、誰が何年住むかを決めておくことは大前提です。佐川さんによれば、目的が決まった後、プランを考えるときに心がけたいことは以下のようなポイントです。

●生活図面をつくる

新築と違い、リフォームは“生活しにくい部分”があらかじめ分かっているケースが多いです。生活の中で、些細であっても日々ストレスや不便を感じている部分があれば、その改善で暮らしの質は大きく改善します。これまで住みにくいと思っている部分を洗い出し、建築図面ではなく、毎日が快適に暮らせる“生活図面”をつくることが大事です。

●生活の質を高めるのは光・風・熱

古い家の場合、設備交換で不便が解消できることは多いです。さらに生活の質を高めたいなら、太陽光の入り込み方や風通し、陽ざしの温かさなど、目に見えないけれど空間の居心地に大きく影響する要素を効果的に活かす方法を検討しましょう。二世帯の場合は、暮らしから生じる音やにおいにも配慮してください。

●引き算で考える

リフォーム前に不用品を片付ければ、収納スペースは減らせるでしょう。また、暮らす人が1~3人程度ならトイレは2つ要らないかもしれません。このように、引き算で考えることで暮らし方が見えてくるのです。

●重ね着の発想をする

劣化した材料の上に新しい材料を重ねていくという考え方です。例えば、始めは塗装で仕上げて、汚れてきたらビニールクロスをその上に貼るなどがあります。そうすれば廃材の排出を少なくでき、はがす手間代も削減することができます。

●経年良化する自然素材を用いる

高齢になると、家にいる時間が長くなりがちに。経年変化が美しい自然素材を床や壁などに用いれば、時間の積み重ねが気持ちを安定させて心地よい空間となり、住まいに愛着も生まれるでしょう。

経年変化が美しいむく材は、調湿作用によって室内の湿度を適度に保つ効果も(画像/PIXTA)

【2】予算内で満足度アップ!リフォーム内容の優先順位をつけよう

限られた予算内で最大限に満足度を高めるためには、リフォーム内容に優先順位をつけることが重要になります。そこで佐川さんに、優先順位の付け方のポイントを教えていただきました。

ポイント1:戸建住宅でこの先も長く住むなら、耐震性と断熱性の確保が最優先

地震が多い日本で安心して暮らすには、建物の耐震性の確保は必須です。また、近年は猛暑や大雪などが厳しい傾向にあるので、住まいの断熱性を高めて少ないエネルギーで快適に生活したいものです。

「耐震性と断熱性を高めるリフォームは、工事費が高くなりがちです。まずは自分たちが求める性能を100%実現する場合の見積額を出してもらい、実際にいくらかかるのかを知って検討していきましょう。

もし予算オーバーするなら、リフォーム会社に予算上限を伝えてプランを見直しましょう。例えば、断熱性を高める内窓を考えているのであれば設置する箇所を減らす、耐震壁を多めに設けているのであればやや少なくして壁のバランスとプランを再検討してみる、などの方法が考えられます。このような提案ができることは、リフォーム会社の実力や経験値を見極めるポイントにもなります」

ポイント2:親だけが住むなら、ヒートショック対策と移動しにくい部分の改修を優先

実家に親だけが暮らしていて、将来的にも子の同居予定がないなら、親の安全と健康を守るためのリフォームが最優先となります。特に、ヒートショック対策と生活動線がスムーズになる改修を優先して検討しましょう。

「ヒートショック対策は浴室と洗面室、トイレなど肌を出す空間を優先してください。内窓や浴室暖房乾燥機を付けたり、コンセントを増やして暖房器具を置きやすくするとよいと思います。

段差解消は親の健康状態や生活動線をふまえたうえで、手すりを付けたりスローブに改修するなどの対策をとりましょう」

車椅子の場合、スローブなどで移動しやすいように改修しましょう(画像/PIXTA)

ポイント3:後から変えにくい基礎や構造部分を優先する

リフォームというと間取り変更や設備交換を検討しがちですが、この先長く住む可能性があるなら、基礎や構造部分に問題がないか確認し、もし問題があればそちらを優先してリフォームしましょう。

「基礎や構造は後から気軽にリフォームできませんし、断熱性や耐震性を高める礎となる部分です。問題があれば優先的に工事をして、残った予算で気になる部分のリフォームをすることをおすすめします。

残った予算でどこをリフォームするかは、今の不安や不便をリフォーム会社に伝えて相談しましょう。最近増えているのが、洗面所などの小窓へ面格子を設置したり、窓に防犯フィルムを貼ったりする防犯リフォームです。また、キッチンリフォームで採用したタッチレス自動水栓が便利なので、洗面室やトイレにも入れたケースがありました」

ポイント4:二世帯で住むなら、お互いのこだわりを理解する

二世帯住宅のプランには、二世帯が玄関と浴室を一緒に使う共有タイプ、玄関のみ一緒に使う半共有タイプ、すべてを別々にプランする独立タイプという3つに大別されます。最初に親子で話し合いどのタイプにするか決めた後、間取りの詳細を詰めていきます。

親子であっても、暮らしのこだわりポイントが異なることも多いそうです。

「以前私が設計した二世帯住宅で、親世帯から縁側を設けたり玄関を広めにつくり椅子や机を置いたりして、ご近所さんとコミュニケーションを取りやすくしたいという要望を頂いたことがありました。また別の二世帯住宅ですが、親世帯が家相にこだわっていることを子世帯が知らず、間取りが決まるまで長期間かかったこともあります。

間取りをスムーズに決めるなら、親子それぞれの世帯がこだわりたい点を理解しておくことが最も重要と言えます」

費用をかけずに“暮らしの満足”を高めるプランがある!

費用をかければ満足度の高いリフォームを実現しやすくなりますが、佐川さんによれば、費用をかけなくても、ちょっとしたプランの工夫で“暮らしの満足度”はアップできるそうです。

「年齢を重ねるとしゃがむ動作が大変になるので、コンセントの高さは一般的な床上25cmと決めつけず、用途に応じて90cm程度に設けると使いやすくなります。また、どこにしまったか忘れやすくなるので、収納は木の扉より中が見えるガラス扉をおすすめします。

年を重ねるとエアコンの寒さが苦手になる方も多いので、ソファやダイニングテーブルとエアコンとの位置関係にも配慮しましょう。

もし実家がとても広い場合、部屋を横切っての外出やゴミ出しなど屋外と行き来する動線を見直したいですね。動線が長いとつい億劫になりがちなので、部屋の配置や用途変更などを検討し、動線を出来るだけ短縮する工夫をしましょう」

造作収納をつくるなら扉は最小限にする“見える収納“がおすすめ(画像/PIXTA)

【3】費用相場は?実家リフォームで多い工事を解説

実家のリフォームプランを具体的に考えていくとき、もっとも気になるのが「費用」ではないでしょうか。ここでは実家のリフォームで特に多く行われる工事と、それぞれの費用相場について詳しく紹介します。

断熱リフォーム

断熱性を高めるのに比較的手軽なのは、既存の窓に内窓を取り付けるリフォームです。

戸建住宅で床や壁の断熱工事をする場合、家全体を実施するのが理想です。部分的な断熱工事では思うような効果が得られないことがあります。予算の都合で一部分の空間だけ工事するなら、リビングや寝室など、過ごす時間が長い空間を優先してリフォームするとよいでしょう。

●断熱リフォームの費用目安

| 内窓設置 (複層ガラス/掃き出し窓で1箇所) |

8万~12万円 |

|---|---|

| 戸建住宅の断熱 (床と壁をはがして断熱材を入れる/延床30坪程度) |

100万~150万円 |

(表作成/ホームプロ編集部)

耐震リフォーム

耐震リフォームを検討する場合、最初に建物の耐震診断を行うとよいでしょう。自治体によっては要件に合う住宅に対して無料耐震診断を実施したり、耐震診断費用の一部を負担したりしています。診断結果をリフォーム会社と共有して、必要な工事内容を決めると安心です。

「制震ダンパーとは、地震の揺れを吸収して建物のダメージを軽減させる装置で、柱と柱の間に組み込んで用います。大きなメリットは、地震が繰り返し発生しても効果が続くことです。熊本地震では大きな揺れが2回ありましたが、住友ゴム工業製の制震ダンパー「MIRAIE」を設置した建物は、躯体の損傷はほとんどありませんでした」

●耐震リフォームの費用目安

| 古い外壁(サイディング)を壊して筋交いや金具で補強し、新たな外壁(ガルバリウム鋼鈑)を貼る(延床30坪程度) | 100万~150万円 |

|---|---|

| 木造2階建に制震ダンパーを設置(製品代と取付費) | 100万~120万円 |

| 日本瓦から軽量屋根材への葺き替え | 120万~160万円 |

移動をしやすくするリフォーム

高齢の親が安全に生活できるように、手すりの設置や段差解消など移動をしやすくするリフォームです。親の生活空間や外出動線をチェックして、必要な部分のみリフォームすれば費用面で無駄がありません。

●移動をしやすくするリフォーム費用の目安

| 階段などへの手すり設置 | 3万~5万円 |

|---|---|

| 階段を広く緩やかにつくり直す | 60万~80万円 |

| 地面から玄関までの階段を壊してスロープに変更 | 60万~90万円 |

水まわり設備のリフォーム

水まわり設備のリフォームは、設備機器のサイズや素材、商品グレード、位置を動かすかなどにより、工事費が大きく変動します。

「例えばシステムバスの場合、同じ1316サイズでも浴槽の素材で商品価格は変動します。例えば一般的なFRPなら80万~120万円、鋳物ホーローなら110万~150万円、人工大理石なら150万~200万円が目安です。

システムバスの交換だけでなく浴室の位置を大きく移動すると、壁や床の造作工事や、給排水配管や換気扇のダクトを引き込み直す工事が発生するため、工事費用は高くなります」

●水まわり設備のリフォーム費用の目安

| I型システムキッチンの交換 (サイズ240㎝で位置は大きく移動しない。前キッチンの処分費を含む) |

80万~130万円 |

|---|---|

| FRP浴槽のシステムバスの交換 (サイズ1316で位置は大きく移動しない。前システムバスの処分費を含む) |

90万~130万円 |

| タンクレストイレに交換(クッションフロア床材の変更も含む) | 35万~45万円 |

| 洗面台の交換(サイズ90㎝。クッションフロア床材の変更も含む) | 25万~35万円 |

| ガス給湯器を省エネ型給湯器への交換(24号) | 25万~30万円 |

外装リフォーム

屋根や外壁が劣化すると雨水や湿気が構造体に侵入しやすくなり、家の傷みが早くなる可能性があります。見た目の綺麗さにとらわれずに一度点検してもらい、必要に応じてリフォームを行うか、数年後に実施する計画を立てておきましょう。

●外装リフォームの費用目安

| スレート屋根の塗り替え(延床30坪程度) | 40万~60万円 |

|---|---|

| 既存屋根に新しい屋根をかぶせるカバー工法(延床30坪程度) | 120万~150万円 |

| 外壁の塗り替え(重ね塗りで延床30坪程度) | 60万~100万円 |

| 玄関ドア交換(前ドアの処分費を含む) | 50万~60万円 |

内装リフォーム

床や壁紙などの内装材は、近年、防水性や防汚性など機能性を備えた商品が主流になりました。一般的な商品と価格はほとんど変わらないので、上手に選んで掃除がラクになる空間をつくりましょう。

「畳をフローリングにしたり、和室空間を洋室空間に変更したりする場合、一般的に畳よりフローリング材のほうが厚さは薄いため段差が生じます。

少しの段差でもつまずきやすい高齢者が暮らす空間なら、床材の下に板ベニヤなどを敷いてフラットになるように調整しましょう。その場合は別途工事費が発生します」

●内装リフォームの費用目安

| 畳をフローリングに(6畳。床の高さを調整する場合は別途費用が必要) | 15万~20万円 |

|---|---|

| 和室を洋室に変更(6畳。壁と天井を変える) | 50万~70万円 |

| 壁紙の張り替え(15畳) | 12万~18万円 |

【4】後悔を防ぐために、実家リフォーム費用の支払い方法を考えておこう

実家リフォームにおいて、資金計画は非常に重要な要素です。リフォーム費用を誰がどのように払うかを事前にしっかりと話し合っておくことが後々のトラブルを防ぎます。ここでは、リフォーム費用の支払いに関する特に注意しておきたい点を紹介します。

注意点1:親の年齢や収入ではローンが借りられないことがある

親の手持ち資金ではリフォーム費用が足りない場合、ローンの借入れを検討するかもしれません。しかし、住宅ローンやリフォームローンは、申し込み時の年齢上限が65歳または70歳未満で、完済時年齢を80歳とするケースが一般的です。そのため、親の年齢によってはローンが借りられない、返済期間が短くなるので毎月返済額が高くなる、などの可能性があります。

また、ローンを借りるときには返済能力が審査されるため、収入が少ないと審査に通らないことがあります。さらに、団体信用生命保険(団信)への加入が条件になっている場合は、持病など健康状態に問題があると審査に通らない可能性が高くなります。

このように、さまざまな理由で親のローン借入が難しい場合、住宅金融支援機構と民間金融機関が提供している「リ・バース60」を検討するとよいかもしれません。リ・バース60は満60歳以上が対象のリバースモーゲージ型住宅ローンで、毎月の支払いは借入金の利息部分のみのため返済負担が軽い点が特徴です。

ただし借入金の返済は、親(契約者)が亡くなった時に実家を売却して返済するか、子(相続人)が一括返済するかのいずれかで、借入時に選択する必要があります。

後々でもめないように、利用するなら相続人全員でよく話し合っておきましょう。

親の年齢や収入によってローンが借りられないことも…(画像/PIXTA)

注意点2:親名義の家のリフォーム費用を子どもが払うと贈与税がかかる

親の手元に現金がなかったり、ローンが借りられなかったりすると、子どもがリフォーム費用を払おうと考えるかもしれません。払う金額が年間110万円以内なら問題ありませんが、110万円以上になると原則として贈与税の対象になるため注意が必要です。

もし110万円以上のリフォーム費用を払うなら、実家の名義を親から子に変えれば、「自分の家のリフォーム費用を払う」ことになるので贈与税は発生しません。ただし名義を変える場合、親が子に家を売却or贈与のいずれかを行いますが、売却なら売却額、贈与なら固定資産税評価額により、贈与税の対象になる可能性があります。ただ、贈与税の非課税措置が適用できる可能性もあるので、迷ったら税理士やFPなどの専門家に相談することをおすすめします。

■贈与税の詳細はこちら

贈与にかかる税金はいくらから? 住宅取得等資金と不動産贈与

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置|国土交通省

別の方法として、相続時精算課税制度の活用を検討するとよいかもしれません。相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子どもや孫が財産を贈与された場合に選択できる制度で、贈与財産が合計2500万円まで贈与税がかからなくなります。ただし、相続発生時に、相続時精算課税制度で贈与税を非課税にした金額を、相続財産として加える必要があります。

相続時精算課税制度も、仕組みが複雑なうえ年度によって制度内容が変わることがあるので、利用を検討するなら専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。

■相続時精算課税制度の詳細はこちら

相続時精算課税制度とは?どんな手続きが必要?メリット・デメリットは?

実家の名義変更は生前贈与となる可能性があるので、できれば専門家に相談しましょう(画像/PIXTA)

【5】国や自治体の補助金制度を上手に活用しよう

実家リフォームでは、耐震性や断熱性を高める工事など、まとまった費用がかかるケースが少なくありません。

近年、国や自治体では特定の要件を満たすリフォームに対して費用の一部を補助しています。補助金制度を賢く活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。ここでは主な補助金制度の概要を紹介しますが、制度により申請方法や期間、対象工事などが異なるので、よく確認したうえで上手に活用してください。また、各補助金にはあらかじめ予算が決められています。予算上限に達した時点で補助金申請ができなくなることにも注意してください。

国の補助金制度

●先進的窓リノベ2025事業

既存住宅の窓や玄関ドアを、高い性能を持つ断熱窓・玄関ドアへ交換すると補助が受けられる制度です。補助額は設置する製品の性能と大きさ、工事方法に応じて変わり、上限額は一戸当たり200万円です。注意点はこの制度に登録しているリフォーム会社が工事する場合のみ利用できることや、申請や補助金の受け取りもリフォーム会社が行うことなどです。

●給湯省エネ2025事業

現在使用している給湯器を、エネルギー効率の良い高効率給湯器へと交換すると補助が受けられる制度です。

補助額は設置する給湯器の種類や性能で変わり、例えばヒートポンプ給湯機(エコキュート)の場合6万円~13万円/台となります。この制度も「先進的窓リノベ」と同様に、登録しているリフォーム会社での工事のみ利用できます。

●子育てグリーン住宅支援事業

開口部の断熱改修やエコ住宅設備の設置など、必須工事を満たすリフォームを実施した場合に補助が受けられる制度です。

補助額は工事内容によって変わり、必須3工事をすべて実施した場合は上限60万円/戸、必須3工事のうち2工事を実施した場合は上限40万円/戸となります。

この制度も、登録しているリフォーム会社での工事する場合のみ利用できます。また、同一の工事内容で先進的窓リノベ事業や給湯省エネ事業とは重複して利用できないので注意してください。

●長期優良住宅化リフォーム推進事業

既存住宅を長期にわたり良好な状態で住み続けられるようにリフォームして、国や自治体から「長期優良住宅」と認定を受けたら利用できる制度です。

補助率は対象となる工事費用の1/3で、限度額は160万円/戸です。ただし、三世代同居対応工事など、所定の工事内容に該当する場合は50万円/戸の加算が受けられます。

この制度の特徴は、申請をするときに状況調査書が必要になるので、必ずインスペクションを実施しなければいけない点です。また、申請は着工前までに行わないと補助の対象とならないので注意しましょう。

省エネリフォームは国の補助金制度が充実しています(画像/PIXTA)

自治体の補助金(一例)

●北海道「札幌市住宅エコリフォーム補助制度」

浴室やトイレのリフォーム、段差の解消、窓の断熱改修などの対象工事を行うと補助が受けられる制度です。

補助額は、対象工事の総工事費の10%未満または50万円のいずれか少ない方となります。補助金の申請は施主(リフォームをする人)が行い、リフォームは札幌市内に主たる営業所をもつ工事会社に依頼する必要があります。

●東京都「大田区住宅リフォーム助成事業」

中学生以下の子どもと同居する世帯が、バリアフリー化や断熱工事、屋根・外壁の改修や固定式宅配ボックスの設置などの対象工事を行うと補助が受けられる事業です。補助額は対象工事ごとに補助率や上限額が定められていて、例えばバリアフリーや防災対策工事は工事額の10%で、上限は20万円です。補助金の申請は施主(リフォームをする人)が行い、リフォームは大田区内の工事会社に依頼する必要があります。

●愛知県「名古屋市住宅等の低炭素化促進補助」

太陽光発電設備や蓄電システムなどの一体的導入や、断熱窓へのリフォームなどの対象工事を行うと補助が受けられる制度です。補助額は工事内容や対象設備によって異なり、例えば断熱窓へのリフォームは補助対象経費の1/3(上限20万円)、太陽光発電+HEMS+蓄電システムの導入は4.5万円~5.5万円です。補助金の申請は必ず着工前に施主(リフォームをする人)が行う必要があります。

自治体のリフォーム補助金は、ほとんどの場合工事着工前の申請が必須です。補助金の予算には限りがあり、申請期間も短いため、情報収集と早めの申請が重要です。申請時の必要書類も多く、手続きが複雑な場合もあるので、事前にリフォーム会社にしっかり確認しましょう。

【6】要介護認定を受けていれば、介護保険の補助金制度が活用できる

介護保険による助成が受けられる

実家に住む両親やその家族など、誰か一人でも要介護認定を受けていれば、介護保険制度を利用してリフォーム費用の一部助成を受けられる可能性があります。特に手すりの設置や床の段差を解消するなど特定の改修が対象となります。

対象となるリフォーム工事は以下の通りです。

- 廊下や階段、トイレなどへの手すりの取付け

- 玄関と廊下、廊下と居室などの段差解消(玄関から道路までの屋外工事も含む)

- 滑りにくくするためや移動を円滑にするための床材の変更(玄関から道路までの屋外工事も含む)

- 引き戸など扉の取替え

- 洋式便器など便器の取替え

- 上記工事に付帯して必要となる改修

補助金の支給限度額は20万円で、所得に応じて1~3割が自己負担となります。例えば自己負担1割の人が20万円のリフォームを行った場合、2万円が自己負担で18万円の補助が受けられます。ただ、上限20万円を複数回に分けて利用できるので、例えば1回目は5万円で手すり設置、2回目はドアの交換など、必要に応じて利用するのもよいでしょう。

介護保険の補助金利用は、原則として1人1度だけです。しかし、介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合、再度利用できます。

補助を利用したい場合は、まず担当のケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーからリフォーム内容のアドバイスを受けたうえで、リフォーム会社とプランを検討し、申請書類を作成・用意する方がスムーズに進められます。

注意点は、原則として自治体などに申請書類を提出し、審査を通過してから着工しなければいけないことです。また、補助金は工事終了後に必要書類を提出した後に支給されるので、工事費を一時的に用意しておく必要があります。

介護保険の補助金制度を利用したいなら、まずはケアマネジャーに相談を(画像/PIXTA)

【7】実家リフォームで減税制度が活用できるか調べておこう

リフォームの内容が一定の要件を満たせば、所得税や固定資産税などの控除や優遇制度を活用できます。年度によって金額や適用期間などが変わるので、事前にホームページなどで詳細をチェックしておきましょう。

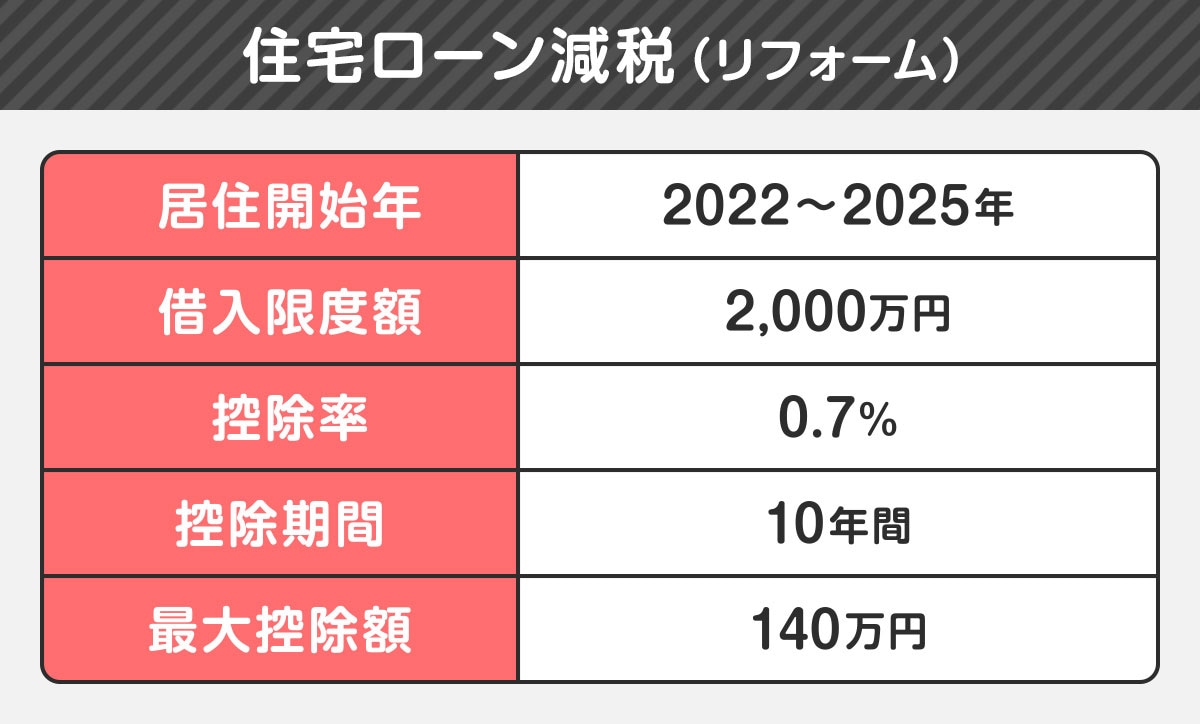

制度1:住宅ローン減税

リフォームに際して、返済期間が10年以上の住宅ローンやリフォームローンを利用した場合、確定申告をすることで所得税が控除される制度です。

控除が受けられる期間は10年間で、控除額は年末時点のローン残高の0.7%、上限は14万円です。もし所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除されます。

対象となる工事要件の幅は広く、大規模な修繕・模様替えや、新耐震基準に適合させるための工事、バリアフリー工事などが該当します。

その他の要件として、世帯の合計所得が2000万円以下、リフォーム後の床面積が50㎡以上、令和7年12月31日までに工事を行い居住していること、などがあります。

(図版作成/ホームプロ)

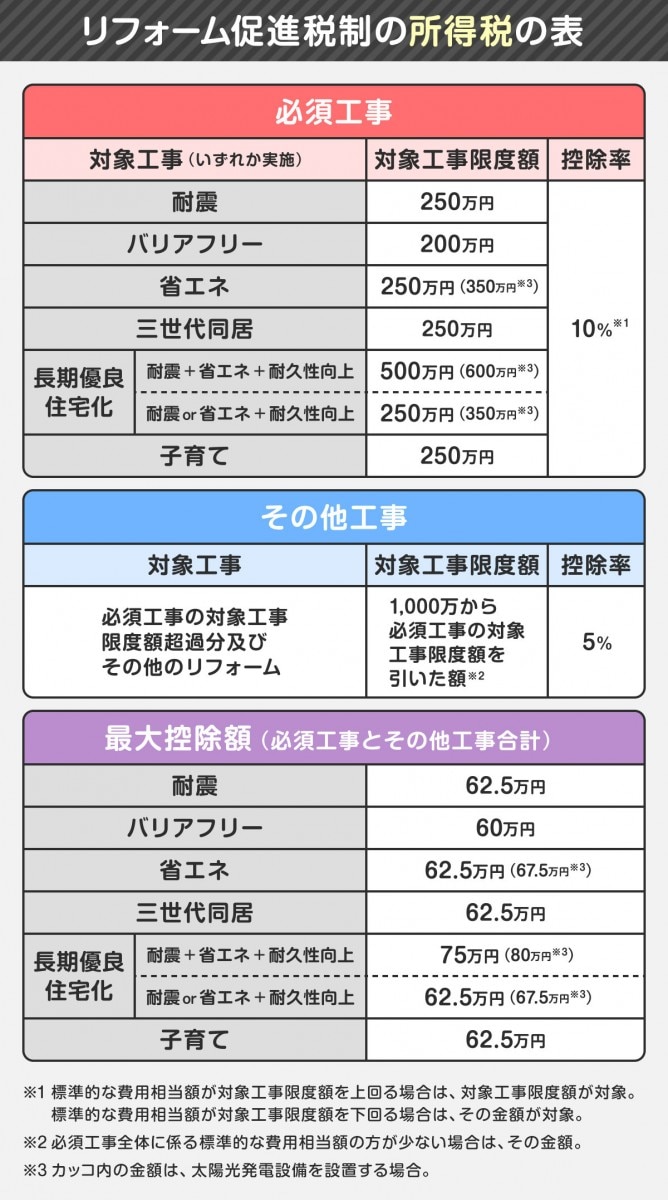

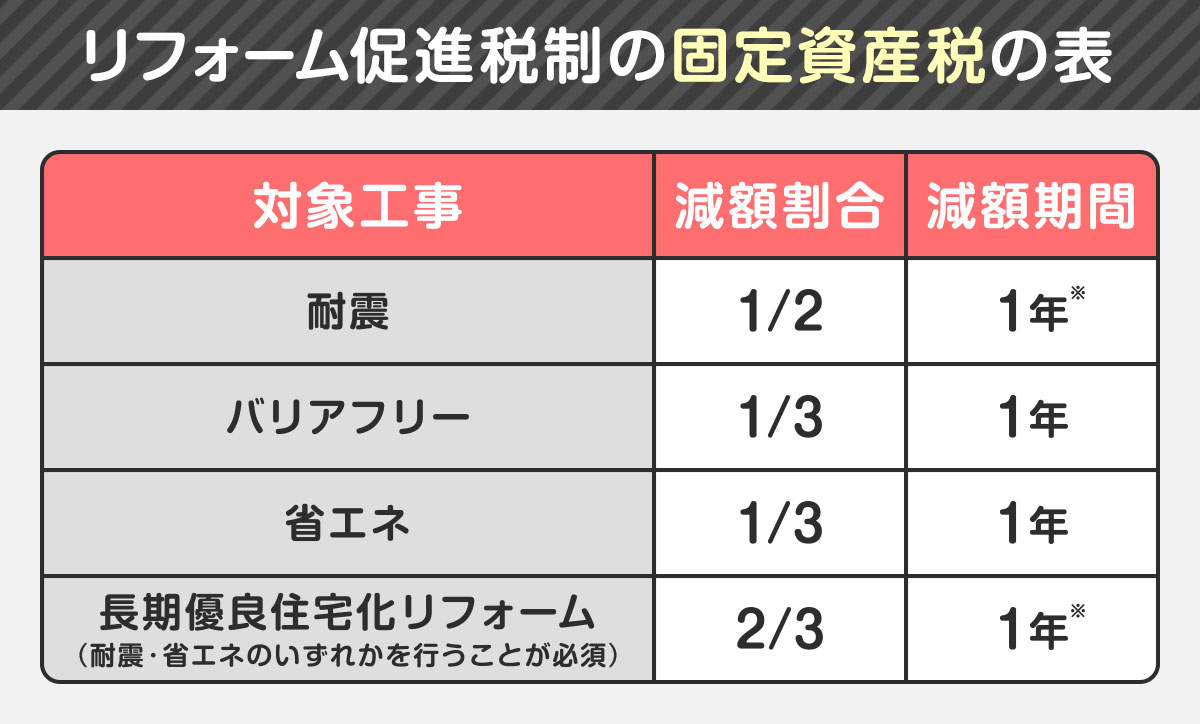

制度2:リフォーム促進税制

対象となるリフォームを行うと、所得税と固定資産税の控除が受けられる制度です。控除のタイミングは、所得税はリフォーム工事完了後に確定申告を行った年、固定資産税はリフォームを行った翌年の固定資産税から減額されます。

工事内容によって控除される税は異なります。例えば耐震、省エネ、バリアフリー、長期優良住宅化リフォームは所得税と固定資産税の両方の控除が受けられ、三世代同居と子育てリフォームは所得税のみ控除が受けられます。

控除率は所得税と固定資産税で異なります。所得税の場合、対象工事費は10%、対象工事に付帯する工事費は5%です。最大控除額は対象工事ごとに違い、各60万円~80万円となります。固定資産税の場合も、対象工事ごとに控除率(減額割合)が違います。

(図版作成/ホームプロ)

(図版作成/ホームプロ)

リフォーム促進税制の要件は対象工事によって異なるため、プランを検討する際にホームページで詳細をよく確認しておきましょう。さらに、申請に必要な書類も対象工事によって違うので、確定申告のときに慌てないように早めに準備することをおすすめします。

■減税に関する詳細はこちら

制度3:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

父母や祖父母から、住宅取得またはリフォームのための資金を贈与してもらったとき、一定額までの贈与税が非課税になる制度です。例えば、実家の名義を子に変えたときや、子名義の実家のリフォームで親から資金援助を受けたときなどに利用できます。

非課税の限度額は、一般的な住宅は500万円、断熱性や耐震性などの質が高い住宅・リフォームは1000万円です。質が高い住宅の適用要件については細かなきまりがあるので、ホームページで確認してください。

主な要件は、リフォーム費用が1000万円以上であること、贈与年の合計所得金額が2000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)、適用期限は令和8年(2026年)12月31日までなどがあります。

実家のリフォームは何よりも家族全員が合意できる目的を決めることが第一歩です。目的に応じた適切なプランと資金計画を立てるために家族での話し合いを深めましょう。補助金制度や減税制度は、費用面で大きな助けになることもあるため、計画段階で必ず調べておきましょう。記事を参考にして、まずは実家で暮らす両親や家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。

- 実家リフォームは、親子で話し合いリフォームの目的を決めておくことでプランの方針がぶれにくくなり、完成後に不満が残りにくくなる

- プランの優先順位は、長く住むなら耐震性と断熱性の確保、親だけが住む(子は住み継がない)ならヒートショック対策と段差解消の検討を

- 補助金制度や減税制度は年度により適用要件や補助額が変わるため、リフォームを決めたらホームページなどで詳細を確認したい

●取材協力

佐川旭さん

佐川旭建築研究所代表。一級建築士、インテリアプランナー。間取り博士とよばれるベテラン建築家で、住宅だけでなく、国内外問わず公共建築や街づくりまで手がける。近著に『はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド2024-2025』 (エクスナレッジ)、『住まいの思考図鑑』(エクスナレッジ)、『最高の住まいをつくる「リフォーム」の教科書』 (PHP研究所)

菱田雅生さん

ライフアセットコンサルティング代表取締役。ファイナンシャル・プランナー(CFP®)。独立系FPとして講演や執筆を中心に活動。資産運用や住宅ローンなどの相談も数多く受けており、YouTubeとVoicyでも情報発信中。近著に『日経マネーと正直FPが考え抜いた!迷わない新NISA投資術』(日経BP)、『お金のトリセツ100』(経済法令研究会)『日経マネーと正直FPが教える一生迷わないお金の選択』(日経BP)

取材・文/山南アオ

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

中古住宅のリノベーション

カテゴリ一覧

中古住宅のリノベーション

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ