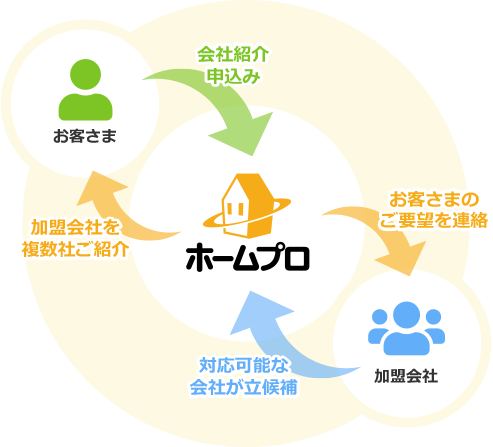

リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

リフォーム詐欺は屋根工事が多い?業者名の調べ方は?よくある手口と対策・相談先を専門家が解説

- 最終更新日:2025-08-21

大切なマイホームのリフォームを検討していると、「リフォーム詐欺にあったらどうしよう」と漠然と不安を感じる人は多いでしょう。そうした不安はもっとものことで、リフォーム詐欺の手口は年々巧妙化しており、残念ながら誰でも被害にあう可能性があります。この記事では、住宅診断のプロの知見に基づき、リフォーム詐欺の典型的な手口や対策法、危険な業者と信頼できるリフォーム会社の見分け方、さらにリフォーム詐欺かもしれないと思ったときの相談先やクーリング・オフ等の対処法までを解説します。リフォーム詐欺への漠然とした不安を解消し、安心してリフォームを進めるためのポイントを、さくら事務所のプロホームインスペクター、田村啓さんと安富大樹さんに聞きました。

目次

- ・1.リフォーム詐欺って屋根工事が多い?最近の傾向と詐欺が増える背景

- ・リフォーム詐欺の摘発件数は増加

- ・リフォーム詐欺で多いのは耐震工事と屋根工事

- ・最近は省エネリフォームの詐欺も

- ・リフォーム詐欺の手口が情報商材として販売されている!

- ・2.リフォーム詐欺の主な手口は?対策はどうすればよい?

- ・【手口1】突然訪問してきて契約を急かす

- ・【手口2】複数回の訪問で信頼を積み重ねる

- ・【手口3】手紙を投函するなどしてタイミングを見て訪問する

- ・【手口4】自然災害の被災地を狙う

- ・【手口5】定期的に家に来る人が詐欺に関わることも

- ・【手口6】虚偽の工事費を請求する

- ・【番外編】だましている自覚がないケースも

- ・リフォーム詐欺対策は、”情報武装”

- ・一人暮らしの高齢者は特にリフォーム詐欺に注意

- ・3.リフォーム詐欺をした業者名は調べられる?

- ・消費者庁や自治体のホームページで調べられる

- ・リフォーム詐欺の手口は日々巧妙化する

- ・4.信頼できるリフォーム会社の見極め方は?

- ・契約前に一度はリフォーム会社で打ち合わせしたり、施工例を見せてもらったりする

- ・Googleや生成AIでクチコミや会社情報を調べる

- ・5.「もしかしたらリフォーム詐欺?」と感じたら。対処方法と相談先

- ・契約前なら家族など複数人に同席してもらい断る

- ・契約直後ならクーリング・オフを検討する

- ・工事が終わっていたらお金を支払わないという手も

1.リフォーム詐欺って屋根工事が多い?最近の傾向と詐欺が増える背景

リフォーム詐欺の摘発件数は増加

テレビやネットなどで、リフォーム詐欺のニュースを見聞きすることが増えてます。実際、リフォーム契約にまつわる摘発件数や、訪問販売によるリフォーム工事の相談件数は増加傾向にあります。

「だまされたことに気づいていないケースは表面化されないので、実際の数については何ともいえません。しかし、摘発や相談件数が増えているのは、公的機関やマスコミの啓蒙活動や、SNSやインターネット上での情報共有により問題が表面化しやすくなったからでしょう。リフォーム詐欺の手口や相談窓口を知る機会が増えたことで、だまされて泣き寝入りするのではなく、対策を立てたり相談できるようになったりしているのはよい傾向だと思います」(安富さん)

【点検商法(リフォーム契約を伴うもの)の事件検挙数】

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| 事件検挙数 | 53 | 43 | 47 | 38 | 66 |

出典/警視庁(グラフ作成/ホームプロ編集部)

【訪問販売によるリフォーム工事の相談件数】

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| 相談件数 | 9,756 | 10,099 | 11,861 | 1,308(前年同期 1,246) |

出典/国民生活センター(グラフ作成/ホームプロ編集部)

リフォーム詐欺で多いのは耐震工事と屋根工事

リフォーム詐欺にはどのような工事が多いのでしょうか。

「古くからあるリフォーム詐欺は耐震工事です。地震は皆さん怖いですし、南海トラフ地震や首都直下型地震はいつ起こるか分からないこともあり、不安をあおって不要な耐震工事を契約してしまう詐欺です」(田村さん)

「屋根工事も多いですね。一般の人が普段見ることがなく、状態を把握していないのでだまされやすいのです。突然訪問してきた業者に屋根材が外れている、割れているなどと言われ、雨漏りしないうちに工事をしましょうと急いで契約して騙されるケースは後を絶ちません。

すべてが詐欺とは限りませんが、敷地の外から家を見て分かる情報をもとに突然訪問してくるケースは多いです。例えば給湯器やエアコンは、少し離れたところからでも写真を撮って拡大すれば、製造年月日や機器のサビ、配管の劣化などが分かります。これらの状況を把握したうえで、製造年数は古くないですか?古いならもう壊れますよと言われたり、配管が劣化すると効率が落ちるから新しい物に交換して光熱費を抑えませんかと言われたりしてリフォーム契約を結んでしまいます。

造園や外構に関しても、道路や隣家に樹木がはみ出している家を見つけて、近隣トラブルになりますよ、電線に引っかかると火事になりますと不安をあおって契約するケースがみられます。

他には、敷地の外からは見えませんが、シロアリ駆除の詐欺は昔から多いですね。近隣でシロアリが発生したのでお宅にもいるかもしれませんと言われて契約するケースです」(安富さん)

突然訪問してきて、外装材の不具合やシロアリの話で脅すのはリフォーム詐欺の可能性が!(画像/PIXTA)

最近は省エネリフォームの詐欺も

2025年4月に建築基準法が改正され、新築住宅などに、これまでより高い省エネ基準への適合が求められるようになりました。最近はこの制度改正を悪用し、省エネリフォームの詐欺が増加しているようです。

「省エネ基準への適合が求められるのは新築住宅と増改築部分に対してで、既存の住宅に対しては求められません。しかし、”あなたが住んでいる家も対象なので適合しないと法律違反です”とうそをついて、不要な断熱工事や給湯器交換などのリフォームを勧めてくる悪質な業者はいます。

突然訪問してきた業者が省エネに関する専門用語でまくしたてて不安をあおる、省エネ基準に適合しているか無料で計算しますと親切に見せかける、などの言動はおそらく詐欺なので注意してください」(安富さん)

リフォーム詐欺の手口が情報商材として販売されている!

さらに近年特有の事情として、詐欺まがいの手口をリフォーム業者に売り込む情報ビジネスがあるといいます。

「受注に困っているリフォーム業者に対して、成約率を上げるマーケティング手法と偽り、無料点検や実績づくりなどのトーク法や保険金請求でリフォームする手口を、情報商材として販売している会社があります。

このような会社は、情報商材作成のためにニュースや各種サイトをくまなくチェックしているので、今後はさらに巧妙な詐欺手口が増えるかもしれません。ただ、手口は巧妙になるかもしれませんが、よい人を装っているとか、無料点検や値引きの話をするなど基本的な部分は変わらないと思います」(田村さん)

どんなに感じのよい人でも、突然の訪問&無料点検はリフォーム詐欺を疑いましょう(画像/PIXTA)

2.リフォーム詐欺の主な手口は?対策はどうすればよい?

【手口1】突然訪問してきて契約を急かす

リフォーム詐欺にはいくつかの手口がありますが、典型的なのが突然訪問してきて不安をあおり、契約を迫るケースです。

「家の悪い箇所を言って不安をあおり、その場でつくった手書きの見積書を見せながら契約を迫る手口です。だまされていると気づかせないために、今日契約、来週工事などスピーディーなのも特徴です。

だまされないための対策は、その場で契約しないことです。1日だけ待って欲しい、他のリフォーム会社にも話を聞いてみたいなどと伝えましょう。落ち着いて検討するためにも時間を確保することは非常に重要です」(安富さん)

「突然訪問してきた業者が、無料点検、期間限定の値引き、実績づくりのキャンペーンと言い出したら怪しいと思ってください。ちなみに実績づくりのキャンペーンとは、『この地域でリフォーム実績をつくりたいので、値引きしますから工事してくれませんか』という手口です。

無料点検や期間限定の値引きと聞くと心が動くかもしれませんが、人件費も物価も高騰している今、そんなにおいしい話はありません。リフォームに関しては、突然訪問してくる人はすべて怪しいと思うほうがよいでしょう」(田村さん)

【手口2】複数回の訪問で信頼を積み重ねる

リフォーム詐欺には、何度か訪問して信頼関係をつかんでいくという手口もみられます。

「最初の訪問時には、近くで工事している業者ですが、工事中に見えたお宅の劣化が気になるので、とりあえずお話だけさせてくださいと言って帰ります。その後は度々訪れてきて、やっぱり気になりますとか、できれば業者に相談してくださいね、などと言います。最初は怪しいと思っても、何度も訪問されると本当はいい人かもしれないと思い始めて、結果的に不要なリフォーム契約を結び、だまされてしまうのです。

この手口は、特定の地域を集中して訪問するケースが多いです。対策として、ご近所の人に似たようなことをいう業者が来ていないか聞いてみたり、家にこのような話をする業者が度々来ると話したりして、みんなで防衛するとよいと思います」(田村さん)

【手口3】手紙を投函するなどしてタイミングを見て訪問する

リフォーム詐欺の妙化した手口には、事前に何度か手紙を投函し、タイミングを見て訪問してくるというケースがあります。

「最初の接点が手紙なので、怪しい感じになりにくいのが特徴です。手紙は手書き風の文字で書かれていて、コピーされているものが多いです。手紙の内容は、近隣でリフォーム工事をしているのでごあいさつがてら伺いました、お宅の家がちょっと気になったので手紙でお知らせしますなどが多く、何かあったら連絡くださいと社名と電話番号が書いてあります。

投函された数日後に、手紙は読んでいただけましたか?と訪問されると、読みました、また来てくれたのですねと警戒心が緩んで話をしてしまいがちです。

怪しい手紙を見分けるポイントは、手紙がコピーであるかと、端のほうに記号や数字などのナンバリングがあるかです。だます側もなるべく効率よくだましたいので、家の築年数や居住者の年齢によって手紙の内容を変えてナンバリングをし、状況に合わせた内容の手紙を投函しているのです」(田村さん)

警戒感を持たせないために、事前に手紙を投函してから訪問する手口も(画像/PIXTA)

【手口4】自然災害の被災地を狙う

リフォーム詐欺は、地震や台風による被災地で爆発的に増えやすいと田村さんは言います。

「熊本地震や能登半島地震の後、被災地でリフォーム詐欺や悪質業者が横行していたと聞いています。というのも、大きな災害が発生すると建物に損傷がでるため、詐欺をたくらむ業者が一斉に被災地に行くからです。

熊本地震の後に最も悪質だった手口をご紹介しましょう。被災地では、自治体から依頼された建築士が被災した建物を調べ、その結果を危険・要注意・調査済みの3段階で判定します。判定結果を記した紙は建物に貼られ、その紙を住民や通行人が見ることで安全を確保したり二次被害を防いだりするのです。

リフォーム詐欺の業者は判定結果を模倣した紙をつくり、ニセの判定結果と連絡先を記載し、電話をしてきた人たちをだましたようです。被災地ではこのようなことがあると認識しておきましょう。

被災地でのリフォーム詐欺を防ぐには、被災住宅に関して自治体や公的機関などのホームページや市役所で発信されている情報など、公の情報を常に確認しましょう。こまめに確認するためにも、スマホなど情報機器の確保は非常に重要になります」(田村さん)

【手口5】定期的に家に来る人が詐欺に関わることも

定期的に家に来る人には安心感を抱きやすく、つい家の困りごとを相談したくなるかもしれません。しかし、相談内容が思わぬリフォーム詐欺につながることもあります。

「知り合いのリフォーム会社から、施工先の家庭に出入りしていた業者が詐欺に関わっていたのではという話を聞いたことがあります。

その業者は機器のメンテナンスのために定期的に顧客の家を訪問する業態でした。あるとき顧客が、給湯器が古いので交換したいと相談したそうです。業者はリフォーム会社に見積もりを取ったと言って実際の交換費用よりも高い工事費を提示して了承を得て、知り合いのリフォーム会社に交換工事を依頼しました。このような経緯を知らないリフォーム会社が工事のために訪問して見積もりを見たら、実際の工事費よりもかなり高額。詐欺に加担してしまうのでは?と思い工事せずに帰ったそうです」(安富さん)

ほかにも、宅配業者や介護サービスや家事代行など定期的に家に来る業者に、家について相談することはあるでしょう。その業者が詐欺を企てる可能性や、あるいは相談した内容が何かの拍子に詐欺業者に伝わる可能性があることを覚えておきましょう。安易に自宅の状態や経済状況を話さず、何か困りごとを相談するとしても必ず自分でも情報収集することが重要です。

【手口6】虚偽の工事費を請求する

リフォーム詐欺には、実際には行っていない工事の費用を請求する手口もあります。

「表面から見えない部分は工事後に確認ができないので、架空請求などの詐欺にあいやすいかもしれません。例えば、屋根の下地材は屋根材でかぶせてしまうと見えませんし、床下もフローリングなどの床材を張ってしまうと分かりません。屋根裏も天井材を張ると見えなくなってしまいます。

対策は、工事前後の様子が分かる写真を撮影してもらうことです。優良なリフォーム会社でも、工事前後の写真を撮って見せてくれる会社は少ないです。だまされないか不安に感じたら、契約前に工事中の写真撮影を依頼するのが賢明だと思います」(安富さん)

【番外編】だましている自覚がないケースも

ごくまれに、だましている自覚がない業者と契約し、不要なリフォームをしてしまうケースがあるようです。

「建築に関する知識不足が原因ですが、自分の提案がリフォーム詐欺だと思っていない業者がいます。例えば、プロから見ると不要なリフォームを、心の底から必要だと思って提案してくるので、怪しいと思わずに契約してしまうのです。

私は実際に現場を見たことがあるのですが、耐震金具が効果のない箇所に取り付けられていたり、まだ必要でない外壁塗装が行われていたりしました。どちらも不要なリフォームなのですが、いずれも契約どおりの工事が行われているので、消費生活センターでは詐欺とは言い切れないと判断されてしまいます。

不要なリフォームを避けるためには、自分の家の状態を正しく知り、何かあったときに相談できる“家のかかりつけ医”を持つことをおすすめします。新築された方なら、家を建てた施工会社やハウスメーカーがよいでしょう。中古で買った方なら、私たちのようなホームインスペクターを味方につけて、定期的に家の状態を知っていただくとよいと思います」(田村さん)

家の状態を把握しておくことが、リフォーム詐欺にあわない方法の1つ(画像/PIXTA)

リフォーム詐欺対策は、”情報武装”

このように、リフォーム詐欺は耐震や屋根だけでなく、さまざまな工事で発生しています。田村さんはリフォーム詐欺がはびこる要因の一つに、自宅に対して興味や関心を持続している人の少なさがあるのではと考えているそうです。

「自宅を取得した後、家に対して興味を失い、状態を正確に把握していない人は多いと思います。自分の家の状態もわからない人が、耐震性に問題がありますとか、屋根が割れているから雨漏りしますなどと言葉巧みにリフォームを勧められたら反論するのは難しいでしょう」(田村さん)

リフォーム詐欺にあわないためには、自分で家の状態をチェックしたり、プロに定期的に点検してもらったりするなど、住まいがどんな状況かの情報を持っておくことが大事です。それに加えて、これまで述べてきたような典型的手口を知っておくことや、相談先を事前に把握しておくことなど、いわば"情報武装”が対策といえます。

一人暮らしの高齢者は特にリフォーム詐欺に注意

ここまでリフォーム詐欺の手口を紹介しましたが、狙われやすいのは一人暮らしの高齢者と田村さんは話します。

「警視庁の発表によれば、リフォーム詐欺にあわれた方は7割近くが65歳以上です。感じの良い人が訪ねてきたら話を聞いてしまい、そのまま家にあげて契約してしまうパターンです。

契約後に変だなと思っても、心配をかけたくないからと家族に相談しない高齢者は多いものです。家族だからこそ言いにくいのかもしれません。

対策としてできるのは、相談しやすい人を身近につくってあげることです。例えば、高齢の親がだまされないか心配なら、ご近所の方にお願いして相談相手になってもらうとよいでしょう。親には何かあったらご近所に相談するように伝え、ご近所の方には相談されたら自分に連絡して欲しいと話しておきます。地域の高齢者支援センターへの相談や見守りサービスの活用など、公的制度や民間サービスもうまく利用するとよいですね。

または、実家にも“家のかかりつけ医”をつくるとよいでしょう。家を建てた工務店などでもよいですし、私たちのようなホームインスペクション会社でもよいと思います。可能であれば5年ぐらいに一度、有償で報告書を作成してもらうことをおすすめします。怪しい業者が訪問してきたとき、この報告書を見せれば強く営業されないはずです。

ご近所や家のかかりつけ医など相談先を複数決めておくことが、ご高齢の方をリフォーム詐欺から守るセーフティーネットに成り得ると思います」(田村さん)

3.リフォーム詐欺をした業者名は調べられる?

消費者庁や自治体のホームページで調べられる

リフォーム詐欺だけでなく、過去に何かしらの処分を受けた事業者名をホームページで調べることは可能です。代表的なものが消費者庁の「特定商取引ガイド」で、過去5年間に行政処分を受けた事業者名と、処分を受けた理由が掲載されています。また、東京都や千葉県などの自治体でも、ホームページで特定商取引法に基づく処分事業者を公表しています。

■特定商取引ガイド

■東京くらしWEB(処分事業者等一覧)

■千葉県(特定商取引法による処分の一覧)

リフォーム詐欺の手口は日々巧妙化する

自治体などのサイトで事業者名を確認したり、詐欺の手口を知ったりすることは、被害にあわないために重要なことです。しかし詐欺の手口はどんどん巧妙化しているので、油断は禁物です。

4.信頼できるリフォーム会社の見極め方は?

契約前に一度はリフォーム会社で打ち合わせしたり、施工例を見せてもらったりする

リフォームの打ち合わせは、現地を確認したいと言われ家で行うことが多いです。それ自体に問題はないのですが、契約前に一度は、リフォーム会社の事務所や営業所で打ち合わせを行うとよいでしょう。

「会社の事務所や営業所に行くと、そこで働いている人の雰囲気や整理整頓の状況などから、その会社の経営姿勢や規模感がある程度分かります。設備建材のカタログやサンプルなどが全く置かれていないなら、本当にリフォーム会社なのか怪しいと感じるかもしれません。

また、実際にリフォームした家を見せてもらうのもおすすめです。リフォームは住みながら工事することが多いので、工事が雑だったり、工事監督者や職人さんとの関係がうまくいかなかったりすると、見学を断られることがあります。スムーズに見学させてもらえるなら、リフォームに満足し信頼関係も継続しているといえるでしょう」(安富さん)

Googleや生成AIでクチコミや会社情報を調べる

リフォーム詐欺にあわないために、インターネットでリフォーム会社について調べることは必須です。会社のホームページで建設業の許可番号を確認したり、施工実績をチェックしたりすれば、ある程度の信頼度はわかるでしょう。

「私は土地勘のないエリアでリフォームをしたことがあるのですが、そのときにGoogleのクチコミを参考にして候補の会社を絞りました。実際に会社と接した際、Googleの評価とクチコミは結構合っていると感じたので、気になる会社については一度調べてみるとよいと思います」(田村さん)

インターネットで情報収集するとき、会社名で検索するだけでなく、生成AIを利用して調べてみるのもよい方法です。

「ChatGPTやGeminiのDeep Research機能が使える方は、リフォーム会社とリフォーム会社の代表を調べてみると多角的な視点でその会社を知ることができます。会社や代表者に関する評判はもちろん、関連法人がある場合は業種や事業内容なども調べてくれるので、その会社の実態が立体的に把握できるでしょう」(田村さん)

ただし、AIの回答は常に正しいとは限りません。情報の誤りや偏りはないか、最新の情報かを自分で確認することが重要です。

複数の手段で情報を集めることが、信頼できる会社かを見極めるポイント(画像/PIXTA)

5.「もしかしたらリフォーム詐欺?」と感じたら。対処方法と相談先

契約前なら家族など複数人に同席してもらい断る

リフォーム契約をする前提で話を進めているものの、何かおかしいと感じたら早めに断りの連絡を入れることが重要です。

「リフォーム契約をやめたいと話したとき、誠実な会社ならすぐに対応してくれますが、だまそうと思っている会社なら『もう1回伺わせてください』としつこく言われるなど断りきれない場合が考えられます。

約束もせずに訪問してきてしつこく言われるなら、家族と一緒に録音や録画、メモをとっておくなどで対応してください。それでも断れない場合は、建築の専門家や弁護士に相談したり、同席してもらったりするとよいでしょう」(安富さん)

契約直後ならクーリング・オフを検討する

クーリング・オフとは、店舗や事務所以外の場所で売買契約などが行われた場合、一定期間、契約を解除できる制度です。リフォーム契約の場合、一般的に契約を交わしてから8日以内に、郵便などの書面または電子メールなどの電磁的記録で通知する必要があります。

「クーリング・オフをしようと決めても、そもそも詐欺をするような会社なので、そんな制度は知りませんと言われてしまう可能性もあります。確実に行うためにも、まずは公的機関のホームページをチェックして、通知方法や通知すべき内容を正確に確認しましょう。

クーリング・オフは契約解除できる期間が短いので、とにかく時間との戦いです。思い立ったらすぐに公的機関に電話して相談することをおすすめします。もし相談時間外だったら、Web検索して対応してくれそうな機関を調べて電話すれば、窓口を教えてくれたりします。

悪質な業者だと期間内に郵便や電子メールを送ってもすぐに契約解除できるとは限りませんし、理由を付けて契約を続行させようとするかもしれません。このような場合に備え、身を守るためにも公的機関を味方につけるのが大事ですし、状況次第では弁護士を紹介してもらうとよいと思います」(田村さん)

■消費者ホットライン188

■国土交通省指定の住まいるダイヤル(R)

工事が終わっていたらお金を支払わないという手も

契約してリフォーム工事をしたものの、工事の様子や仕上がりについて何か変だと感じるなら、お金を支払わないという手もあります。

「リフォーム工事費の支払いパターンは、金額が低いと完成後に一括、高額だと工事前と工事後に半分ずつが多いです。しかしだまそうとしている場合は工事前の支払い割合が高く、7~8割など極端に高いなら資金繰りが危ない会社かもしれません。おかしいと思ったら割合の調整を相談してみましょう」(田村さん)

相談の返事に納得いかなかったり、工事中に怪しいと思ったりしたら、すぐにお金を支払わないことが大事です。というのは、お金を支払ってしまうと、リフォーム詐欺の確証がないと返還などの対応が難しくなるからです。

「私たちにご相談いただいた事例で、約400万円の屋根工事がリフォーム詐欺かもしれないという内容がありました。消費生活センターに相談したら、工事内容を考えると400万円は異常に高額とはいえないし、リフォームも完成しているのでどうにも対応できないといわれたそうです。次に弁護士に相談すると、やはり詐欺と立証できる可能性が低いので難しいといわれたそうです。

工事前に一部を支払ってしまったとしても、怪しいと感じた段階から残金は支払わないほうがよいでしょう。それが身を守る最大の防衛策になると思います」(田村さん)

工事中に少しでも不信点があれば、お金を支払わないという方法も(画像/PIXTA)

リフォーム詐欺にあわないためには、詐欺の手口と対策を知り、十分に気を付けることが大事です。おかしいと感じたらすぐに立ち止まり、一人で判断せず信頼できる人に相談したり、公的機関に電話で相談したりしましょう。もし工事中に変だと思ったら、すぐにお金は支払わず、落ち着いて公的機関に相談することをおすすめします。

リフォーム詐欺は大切な住まいと財産を脅かす存在であり、不安を感じるのは当たり前のことです。しかし、この記事でご紹介したように、詐欺の手口を知り、冷静に対策を考え、いざというときの相談先を把握しておくことで、被害を防ぐことは十分に可能です。

安心してリフォームするために、この記事がお役に立てれば幸いです。

- リフォーム詐欺の典型的な手口は突然訪問してきて契約を急ぐケース。何度も訪問して信用させたり、手書きの手紙を投函してから訪問したりする手口もあります

- リフォーム業者に契約を急かされても、焦らないことが大切。その場での契約は避け、家族や信頼できる人に相談する時間をもちましょう

- 契約の前後にかかわらず、違和感があったら、まずは公的機関や専門家に電話で相談しましょう。契約後なら、迅速に正しい方法でクーリング・オフの手続きをとることが大切です。速やかな相談が被害拡大を防ぐ最善策です

●取材協力

田村 啓さん

さくら事務所 執行役員、プロホームインスペクター

大手リフォーム会社での勤務経験を経て、さくら事務所に参画。建築の専門的な分野から、生活にまつわるお役立ち情報、防災の分野まで幅広い知見を持つ。多くのメディアや講演、YouTubeにて広く情報発信を行い、NHKドラマ『正直不動産』ではインスペクション部分を監修。二級建築士、既存住宅状況調査技術者。

安富 大樹さん

さくら事務所 プロホームインスペクター

大手リフォーム会社にて、木造戸建て住宅リフォームの営業・設計・工事監理に従事。工務店で新築木造住宅の設計を経験し、設計事務所設立。木造住宅を中心とした新築・リフォームの設計及び監理を行い、長期的な視点でのアドバイスが得意。一級建築士、既存住宅状況調査技術者。

取材・文/山南アオ

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

中古住宅のリノベーション

カテゴリ一覧

中古住宅のリノベーション

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ

_3-2_w218px_h145px.jpg)