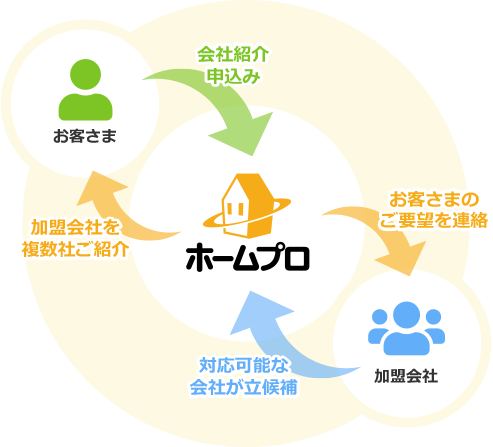

リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

「リフォーム vs 建て替え」どっちを選ぶ?費用やメリット・デメリットを徹底比較!

- 最終更新日:2025-08-28

リフォームと建て替え、どちらにもメリット・デメリットがあります。大規模リフォームを検討する際、「いっそのこと建て替えた方がいいのでは?」と考える人も少なくないでしょう。

「リフォームか建て替えか」の選択は、今後の暮らしの質や資産計画に大きく影響する重要な決断です。安易に「費用が安いから」という理由だけで選んでしまうと、後から「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。

そこで、この記事では、リフォームと建て替えの基本的な違いから、専門家への取材で得られた最新の費用相場、工事期間、メリット・デメリット、そして後悔しないための判断基準まで、多角的に解説します。お話はリフォーム・建て替えの実績豊富なフレッシュハウスの工事設計課責任者で、一級建築士の青山英雄さんに伺いました。

目次

- ・快適な暮らしを実現するリフォームや建て替えという選択肢

- ・「リフォーム」と「建て替え」はどう違う?まずは基本を理解

- ・現状の住まいを活かすのがリフォーム

- ・【コラム】リフォームとリノベーションはどう違う?

- ・新しい暮らしを創造するのが建て替え

- ・リフォームと建て替え、それぞれに向いている家の特徴

- ・費用を徹底比較!リフォームと建て替えにかかるお金

- ・【リフォームの種類別】費用相場と内訳

- ・建て替えの費用相場と内訳

- ・工事費用以外にかかるお金

- ・結局どっちが高い?リフォームと建て替えの費用

- ・建て替えの方がリフォームよりも高額になる

- ・リフォームの方が高額になるケースも

- ・リフォームと建て替え、工事期間や流れはどう違う?仮住まいは?

- ・リフォームは比較的工期が短い

- ・建て替えは仮住まいが必要

- ・リフォームと建て替えのメリット・デメリットを比較

- ・リフォームのメリット

- ・初期投資が抑えられる

- ・予算に合わせて工事内容を調整しやすい

- ・既存の建物を再利用できる

- ・固定資産税が大幅に上がりにくい

- ・リフォームのデメリット

- ・構造によっては間取り変更に制約がある

- ・最新の住宅性能(耐震性・断熱性など)に適合するのが困難なことも

- ・フルリフォームは建て替えと同等の費用になるケースも

- ・ローンの選択肢が限られる

- ・建て替えのメリット

- ・最新の住宅性能(耐震性・断熱性など)や設備がかなう

- ・自由な設計が可能

- ・地盤改良も可能

- ・建て替えのデメリット

- ・費用が高額

- ・固定資産税が上がる可能性

- ・土地の制約がある場合も

- ・仮住まいが必要

- ・リフォームか建て替えか、後悔しないための判断基準

- ・優先順位を明確にする

- ・築年数・建物の状態・耐震性

- ・土地の制約

- ・リフォームか建て替えか、判断のためのチェックポイント

- ・実例紹介!リフォームと建て替えのリアル

- ・実例でわかるリフォームのリアル

- ・【実例:1500万円】内装はスタイリッシュに。収納不足や寒さも解消

- ・【実例:2500万円】築43年の家を3世代6人が快適に暮らせる家にスケルトンリフォーム

- ・実例でわかる建て替えのリアル

- ・【実例:2570万円】インスペクションの結果、建て替えを選択

- ・【実例:3000万円】老後を見据え、建て替えで長く快適に暮らせる住まいに

- ・どちらにすべきか迷ったら、専門家に相談しよう

- ・【まとめ】ライフスタイルや住まいの状態に合わせた最適な選択を

快適な暮らしを実現するリフォームや建て替えという選択肢

結婚、出産、子どもの成長、そして独立と、ライフステージは時とともに変化していきます。それに伴い、住まいに求められる機能や間取りも変わっていくのは当然のことです。

また、建物自体も経年により、壁紙の汚れや水回り設備の故障、外壁の傷みなどが生じます。さらに、近年では省エネ性能や耐震性など、住宅に求められる基準も進化しており、古い住まいでは性能面での不安や不満を感じることもあるでしょう。

そんな今の住まいに対する不満や課題を解決し、快適な暮らしを叶えるためにできるのが、リフォームや建て替えです。

「リフォーム」と「建て替え」はどう違う?まずは基本を理解

リフォームと建て替えは、どちらもより良い住まいを手にいれるための手段ですが、似て非なるものです。まずは、それぞれの基本的な特徴を理解しましょう。

現状の住まいを活かすのがリフォーム

リフォームは既存の建物の修繕や改装、増築、減築などを行うことを指します。老朽化した設備などを部分的に修繕・交換したり、内装のみをリニューアルするような部分リフォームもあれば、建物の構造や基礎部分のみを残して、間取りから見直したり、建物の機能性を高めるような大規模リフォームも可能です。

【コラム】リフォームとリノベーションはどう違う?

リフォームとよく似た言葉として「リノベーション」という言葉がありますが、一般的に、少し異なる意味合いで用いられます。

リフォームという言葉は、修繕や原状回復といった意味合いで使われることがありますが、それに対し、リノベーションは、間取りを大幅に変更したり、現代的なデザインや性能に向上させたりすることで、住まいの価値を高めるような大規模な改修を指す時によく使われます。

ただし、これらの言葉の使い分けに明確なルールはなく、リフォーム会社や使われる文脈によっても、その言葉の解釈が異なる場合があります。

今回の記事では、リフォームを修繕や原状回復といった内容に限定せず、機能性向上などを目的とした大規模改修なども含め、“リフォーム”として紹介していきます。

新しい暮らしを創造するのが建て替え

一方、建て替えとは、既存の建物を解体して更地にし、新しい住宅を建てることです。間取りや構造なども一から計画できるため、抜本的な問題解決が可能で、思い通りの住まいをつくることができます。

建て替えは制約の少ない自由な家づくりが可能で、間取り、デザイン、設備、性能など、すべてを自分たちの希望に合わせて一から計画できます。また、地盤調査の結果によっては地盤改良を行うこともでき、安全で安心な住まいを実現できます。

リフォームと建て替え、それぞれに向いている家の特徴

リフォームと建て替えのどちらの方が良いかは、一概には言えません。

建物の状態、家族構成、予算、将来の計画など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断する必要があります。

例えば、比較的リフォームが向いているのは、建物の構造や基礎がしっかりしていて、部分的な修繕で改善が見込める家です。築20年〜30年程度までの家であれば、部分的な修繕や設備の更新でも、快適性を回復できる可能性があります。

一方、築年数が古くて、老朽化が著しく、建物の劣化が深刻で広範囲に及んでいるような家は、建て替えの方が向いているケースも多いでしょう。

耐震補強や間取り変更に多大な制限がある住宅や、将来の資産価値を考慮し、長期的に住み続けたい場合にも建て替えが選ばれることが少なくありません。

ただし、これらの特徴はあくまで一般的な目安です。実際には、専門家による建物診断や、ライフプラン、資金計画などを踏まえて総合的に判断することが重要です。

リフォームか建て替えかは、家の状態だけでなく、さまざまな視点から検討しましょう(画像/PIXTA)

ここからは、リフォームと建て替え、どちらが向いているのかを判断するヒントになるよう、費用や工事期間、メリット・デメリットなどについて紹介していきます。

費用を徹底比較!リフォームと建て替えにかかるお金

リフォームか建て替えかという検討段階において、最も気になるのが“費用”ではないでしょうか。リフォームと建て替えでは、かかる費用が大きく異なります。ここでは、それぞれの費用相場と内訳、そしてどちらが高くなる傾向にあるのかを詳しく見ていきましょう。

【リフォームの種類別】費用相場と内訳

リフォームには、建築工事や設備工事にかかる費用のほか、解体・撤去費用、設計・管理費用、諸経費などもかかります。リフォームの工事範囲や内容、使用する素材や設備のグレードによって費用は大きく変動しますが、一般的な戸建てのフルリフォームの費用相場は約600万円~2500万円です。

例えば、内装の更新や水回りの交換のみの表層リフォームであれば約600万円〜1000万円程、設備のグレードアップや間取り改善などを含む場合は約1000万円~1500万円程、建物の構造躯体だけを残して改修するスケルトンリフォームや、高性能断熱や耐震補強なども行うハイグレードなリフォームになると約1500万円~2500万円程が一つの目安です。

見積もりを取る業者によっても内容や金額が異なるため、複数の業者から相見積もりを取り、内容をよく比較検討することが重要です。

<フルリフォーム費用目安>

表層リフォーム(必要最低限の水回り交換、内装の更新)

約600万円~1000万円

間取り変更や設備のグレードアップなどを含むリフォーム

約1000万円~1500万円

スケルトンリフォームやハイグレードなリフォーム

約1500万円~2500万円

※延床面積30坪程度の木造住宅を想定

建て替えの費用相場と内訳

建て替えは、既存の家を解体し、新しい家を一から建てるため、リフォームよりも費用が高くなる傾向があります。 建て替えの場合の本体工事費の相場は、住宅の構造やグレードによりますが、約1500万円〜3000万円が目安です。

さらに、建て替えの場合は本体工事のほかにも、解体費(本体工事費の5〜10%程度)や付帯工事費(地盤調査・地盤改良工事、外構工事、仮設工事、上下水道・ガス・電気などの引き込み・整備、残土処分・整地工事等・本体工事費の20〜30%程度)などが必要になります。

「例えば、本体工事だけの坪単価が50万円の場合、付帯工事などを含めると15万円〜20万円上乗せになるイメージです。また、建物の規模によっても単価の目安は変わります」(フレッシュハウス・青山さん、以下同)

本体工事費だけでなく、解体費や付帯工事費も含めると、2000万円前後〜が目安になります。

<建て替え費用目安>

本体工事価格

約1500万円~3000万円

解体費

本体価格の約5〜10%

付帯工事費

本体価格の約20〜30%

※延床面積30坪程度の木造住宅を想定

工事費用以外にかかるお金

リフォーム・建て替えのいずれの場合も、工事以外にかかる周辺費用が存在します。

まず、リフォームも建て替えも、仮住まいが必要な場合は仮住まいの賃料や引越し費用が必要です。リフォームでは仮住まいは不要なケースもありますが、住みながら工事を行う場合は工程調整費などとして、追加費用が必要なケースもあります。

また、建て替えの場合は建築確認申請が必要になるため、建築確認申請の申請費用がかかります。リフォームの場合は、建築確認申請が不要な工事が少なくありませんが、大規模な構造変更がある場合はその申請費用などが発生します。

さらに、どちらのケースもローンを借り入れる場合は、ローンの事務手数料や、火災保険料、抵当権設定登記の登記費用なども必要です。なお、建て替えの場合は、ローンの借り入れがなくても建物登記(建物表題登記・所有権保存登記)が必要なため、建物登記の登記費用は必要になります。

リフォームと建て替えどちらを選ぶにせよ、工事費用だけでなく、これら周辺コストも含めた資金計画が重要です。

(画像/PIXTA)

結局どっちが高い?リフォームと建て替えの費用

ここまでそれぞれの費用相場を見てきましたが、結局のところ費用が高くなるのはどちらを選択した時になるのでしょうか。

建て替えの方がリフォームよりも高額になる

多くの場合、建て替えの方がリフォームよりもイニシャルコストの総額は高くなります。

建て替えは、既存の建物の解体から始まり、家全体をゼロから作り上げるため、必然的に材料費も人件費もかかります。さらに、本体工事費以外にも解体費用、付帯費用、登記費用、仮住まい費用などが加算されるため、総額は大きくなりがちです。

リフォームの方が高額になるケースも

ただし、一般的には建て替えの方が費用は高くなるものの、耐震性や断熱性などまで考えると、リフォームもかなりの出費になる可能性があります。

「柱や梁など、構造だけを残してリフォームするスケルトンリフォームなどは、解体や工法の違いにより、リフォームの方が手間がかかる場合もあるため、費用が高額になる可能性もあります」

さらに、基礎や構造躯体の大規模な補修が必要な場合、増築を伴うリフォーム、特殊な素材・高度なデザイン性を求める場合なども、リフォームのコストが建て替えを上回ることがあります。このように、リフォームといっても内容次第では多額の費用を要するケースがある点には注意が必要です。

リフォームと建て替え、工事期間や流れはどう違う?仮住まいは?

費用と並んで気になるのが、工事にかかる期間と、その間の生活です。リフォームと建て替えではどのように異なるのか、見ていきましょう。

リフォームは比較的工期が短い

リフォームと建て替えを比較した場合、工期が比較的短いのはリフォームです。

「内装中心の表層リフォームなら1〜2カ月ですが、耐震補強などを含めると3〜4カ月かかります。建て替えの場合は4〜5カ月が一般的なので、リフォームの方が少し短くなりますが、意外と工期差は小さく1カ月程度です。」

工期は工事内容にもよりますが、表層リフォームなどの場合は工期が短く、仮住まいを必要としないケースも多いので、建て替えと比べると、生活への影響は少なくなります。

「住みながらのリフォームも可能ですが、その分工期が延びたり、コストが上がったりするケースが多いです。ペットや高齢者の事情で仮住まいを避けたいというニーズにも対応できますが、その分綿密な打ち合わせが必要です」

工事中の生活をどうするかという点については、リフォーム会社とよく相談しておくようにしましょう。

建て替えは仮住まいが必要

建て替えの場合は前述した通り、4〜5カ月程度の工期かかり、建て替え工事期間中は仮住まいが必要になるケースがほとんどです。

建て替えは、工事期間の長さと仮住まいの手配が精神的にも金銭的にも負担となる可能性はあるので、事前にしっかりと計画を立て、資金的な準備もしておくことが重要です。

仮住まいには家賃などに加え、2回分の引越し費用も必要(画像/PIXTA)

リフォームと建て替えのメリット・デメリットを比較

ここまで費用や工期について見てきましたが、リフォームと建て替えにはそれぞれ異なるメリットとデメリットがあります。

自身の優先順位と照らし合わせることができるよう、整理して見ていきましょう。

リフォームのメリット

リフォームのメリットとしては、初期投資が抑えられ、予算に合わせて工事内容を調整しやすく、既存の建物を再利用でき、固定資産税が大幅に上がりにくいなどの点が挙げられます。

初期投資が抑えられる

「建て替えと比べると、リフォームの方が初期投資としてのコストは抑えられるというメリットがあります」

前出の費用相場からもわかるように、建て替えよりもリフォームの方が費用は抑えられる傾向があります。

建て替えの方がより長く住める家を建てられるということで、長期的な視点で考えると、ライフサイクルコストを抑えられる可能性が高いですが、まずはイニシャルコストを重視したいと考える人なら、リフォームの方が向いている場合も多いでしょう。

予算に合わせて工事内容を調整しやすい

予算に合わせた工事を選択できるというのは、リフォームの大きなメリットです。必要な部分だけ、あるいは優先順位の高い部分から工事を行うことができるため、予算に応じた柔軟な計画が可能です。予算的にフルリフォームが難しければ、“今回は水回りだけ”、“まずは外壁と屋根を”といった段階的なリフォームも検討できます。

(画像/PIXTA)

既存の建物を再利用できる

既存の建物を活かせるという点も、リフォームの見逃せないメリットの一つです。

「例えば、現在の法律上、建て替えてしまうと家が小さくなってしまうというケースがあります。このような場合、リフォームなら、既存の建物をそのまま利用するため、規制の影響を受けにくくなり、今の家族人数のまま住み続ける広さを維持することができます」

また、住み慣れた家の間取りや雰囲気を活かしつつ、不満な点を改善することもできるため、家族の歴史が刻まれた柱や梁、こだわりの庭などを残したい場合にも適しています。

(画像/PIXTA)

固定資産税が大幅に上がりにくい

リフォームは建て替えに比べて、固定資産税の評価額が急激に上昇することは少ない傾向にあります。ただし、増築や大規模なリフォームで建物の価値が大きく向上したと判断された場合は、再評価されて税額が上がることもあります。

リフォームのデメリット

メリットがある一方で、間取り変更への制約があったり、最新の耐震基準に適合するのが難しかったり、建て替え以上に高額になるケースもあったり、ローンの選択肢が限られるというようなデメリットもあります。

構造によっては間取り変更に制約がある

柱と梁で建物を支える在来工法以外の、ツーバイフォー工法※やプレハブ工法※※などの場合、構造壁の移動や撤去が難しく、リフォームでは希望通りの間取り変更ができないことがあります。また、在来工法でも、柱や筋交いの位置によっては自由な間取り変更が制限されることがあります。

※ツーバイフォー工法とは木造枠組壁工法とも呼ばれ、2×4インチなど規格化された木材を使用し、壁や床、天井のパネルを組み合わせて家を造る工法

※※プレハブ工法とは工場で作った部材を現場で組み立てる工法

最新の住宅性能(耐震性・断熱性など)に適合するのが困難なことも

築年数が古い住宅では、最新の耐震・断熱基準に適合させる工事は容易ではありません。特に1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた家は、大規模な補強が必要となり、費用や工期が大きく増える傾向があります。構造材の劣化やシロアリ被害、基礎の老朽化が進んでいると、部分的な補修では十分な安全性を確保できないことも少なくありません。

また、断熱・気密性能を高める場合も、壁や床、天井の厚みが足りずに高性能断熱材を施工するスペースが確保できないケースや、窓のサイズや柱の配置が現在の標準規格と合わず、サッシ交換や壁の改修が大掛かりになることもあります。

「リフォームでも新築の住宅性能に近づけることはできますが、ZEH基準※などの上位等級には届きにくいのが実情です。例えば、ZEH基準の場合、断熱等級は等級5以上が目安で、新築では断熱等級6や7といったものも実現可能であるのに対し、リフォームでは平成11年基準相当(等級4)が現実的な到達点と言えるでしょう」

※ZEH基準とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」に必要な住宅性能水準

フルリフォームは建て替えと同等の費用になるケースも

費用面でリフォームに魅力を感じる人が多い一方、工事内容によっては建て替えと同等の費用になるケースもあります。

例えば、古民家の改修や築古住宅のスケルトンリフォームは、耐震補強や断熱改修、配管・配線の一新など、工事の手間と工程が非常に多くなるため、結果的に建て替える場合の費用に近づくことがあります。

ローンの選択肢が限られる

リフォームの場合、リフォームローンを利用するのが一般的です。 「リフォームローンは金利が住宅ローンより高く、借入可能額や返済期間も短いため、資金計画に制約が生じやすい点がデメリットと言えます」

大規模なフルリフォームでは、自己資金を多めに用意するなど、計画的に資金を準備することが必要です。

(画像/PIXTA)

建て替えのメリット

建て替えの場合のメリットは、高性能な住宅をつくることができ、自由な設計や地盤改良なども可能な点などが挙げられます。

最新の住宅性能(耐震性・断熱性など)や設備がかなう

建て替えでは、基礎から新しい家をつくるため、耐震性・断熱性・気密性・省エネ性といった最新の基準を満たした高性能住宅を実現できます。これにより、安全で快適な住環境が整い、光熱費の削減にもつながります。

また、オール電化や太陽光発電、スマートホーム設備などの先進的なシステムも、設計段階から組み込めるため、導入がスムーズです。最新技術を取り入れた住まいづくりを目指すなら、建て替えは有力な選択肢となります。

自由な設計が可能

リフォームでも、二世帯住宅化やバリアフリー対応、大空間の吹き抜けの設置などを実現する例は多くありますが、既存の柱や耐力壁、基礎などの構造上の制約を受けるため、理想通りの設計にするには難しいケースも少なくありません。建て替えなら、建物を一度解体して更地にするため、構造的な制約がほとんどなく、間取りやデザイン、設備、素材を自由に選べるのが最大の強みです。ゼロから計画を立てることで、ライフスタイルに合わせた理想の住まいを思い通りに形にすることが可能です。

地盤改良も可能

地盤調査を行って地盤が弱いと判断された場合、適切な地盤改良工事を施すことで、地震に強く安全な家を建てられます。これは、建物を解体しないリフォームでは難しい、建て替えの場合の大きなメリットです。

「地盤改良は建物の安全性に直結する重要な要素で、2000年の建築基準法改正以降、土地の状況に応じた基礎設計が求められるようになりました。この改正は、建物自体の耐震性だけでなく、地盤も含めた総合的な安全性を確保するためのものです。リフォームの場合、基礎補強や部分的な改良は可能ですが、地盤全体を根本的に強化することは難しく、特に地盤が弱い地域では建て替えを検討したほうがよい場合もあります」

(画像/PIXTA)

建て替えのデメリット

さまざまなメリットがある建て替えですが、費用が高額になったり、固定資産税が上がる可能性があります。また、土地の制約で建て替えが難しいケースがあったり、仮住まいが必要になるなどといった点もデメリットと言えます。

費用が高額

建て替えは、同規模のリフォームと比べてイニシャルコストが高くなる傾向があります。長い目で見ると、高性能で長持ちする家を建てれば、将来的なコストが抑えられる可能性はありますが、どうしても初期投資は大きくなるため、建て替えを検討する際は、ローンや自己資金のバランスを含め、しっかりと資金計画を立てる必要があります。

固定資産税が上がる可能性

建て替えを行うと、新築として再評価されるため、建物の固定資産評価額が上昇し、固定資産税や都市計画税が増える可能性があります。

一方、リフォームでは評価額の変動は比較的少なく、税負担が大きく増えるケースは多くありません。固定資産税は毎年発生する少なくないランニングコストであるため、建て替えとリフォームの税負担の違いを事前に理解しておくことが大切です。

土地の制約がある場合も

建て替えは、土地の条件によって制限を受けることがあります。

例えば、建築基準法上の道路に接していない再建築不可物件では、現在の法律上、新たに家を建てることができません。また、過去に建てられた家よりも建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)の基準が厳しくなっている場合、同じ広さの家を建てられず、結果的に小さな家になってしまう可能性があります。

さらに、道路幅が4m未満の場合には、セットバックと呼ばれる後退が必要となり、有効な敷地面積が減少するケースもあります。

(画像/PIXTA)

仮住まいが必要

建て替えの場合は建物を一度解体するため、工事期間中は必ず仮住まいを確保する必要があります。そのため、仮住まいの家賃の支払いや2回の引越し作業など、追加の手間や費用が発生する点はデメリットといえるでしょう。

リフォームか建て替えか、後悔しないための判断基準

ここまで見てきた通り、リフォームと建て替え、それぞれにメリット・デメリットがあります。どちらを選ぶべきかは非常に悩ましい問題ですが、後悔しない選択をするためには、自身の優先順位を明確にし、築年数や建物の状態、耐震性、土地の制約などを考慮した上で、判断することが重要です。

優先順位を明確にする

住まいづくりで重要なのは、“何を最も重視するか”という点をはっきりさせることです。限られた予算の中で、耐久性や快適性、デザイン性、費用対効果などのどれを優先するかによって、リフォームか建て替えかの最適解は変わります。

「例えば4000万円で100年使える家に建て替えるのと、2500万円であと30年持つ家にリフォームするのとでは、長い目で見たライフサイクルコストに大きな差が生まれます。

ただし、住まいづくりは金額だけの問題ではなく、家族構成やライフプランといった個々の事情を踏まえる必要があります。相続する人がいない場合や、“あと20年快適に住めればよい”と考える人であれば、建て替えではなくリフォームが現実的な選択肢となる場合もあるでしょう」

築年数・建物の状態・耐震性

リフォームか建て替えかを判断するには、まず現在の住まいの状態を客観的に把握することが重要です。

「家の築年数は、耐震性や断熱性を考える上で大きな目安になります。1981年5月31日以前の旧耐震基準の家は2025年時点で築44年以上となり、耐震補強に1500万円〜2000万円かかるケースもあるため、建て替えを検討した方が合理的な場合も少なくありません。

また、1981年6月1日に導入された新耐震基準の住宅のうち、2000年5月以前に建てられた住宅は“81-00住宅”と呼ばれ、現行基準への移行期に建てられた建物です。この世代の家は基礎や構造の状態によっては補強で現行基準に近い性能まで引き上げることができ、国や自治体も耐震リフォームの支援を積極的に行っています。

2000年以降の住宅(築25年未満)は現行基準とほぼ同じ耐震性能を持つため、建て替えの必要性は低く、耐震等級3(現行基準の1.5倍の強度)を目指した性能向上リフォームや制震装置の追加で安全性を高めることが主流です。

さらに近年は、耐震性能だけでなく断熱性能や省エネ性能の向上も重視されています。特に、1999年に改正された“次世代省エネルギー基準”以降の住宅は、窓の交換や断熱材の追加で効率的に性能を高めることが可能です。窓は住宅の熱損失の約7割を占めるため、窓リフォームだけでも快適性は大きく改善します」

特に築40〜50年以上の住宅のリフォームになると、建て替えと同等の費用になるケースもあるため、ライフプランを踏まえて慎重に検討を(画像/PIXTA)

土地の制約

建て替えを検討する際には、現在の土地に関する法的な規制が建て替えの可否や規模を左右することがあるため、必ず確認する必要があります。

前述したように、建築基準法に適合していない土地、いわゆる再建築不可物件では、新たに家を建て替えることができず、リフォームによる活用が現実的な選択となります。

また、敷地が狭い、道路幅が4m未満でセットバックが必要、あるいは建ぺい率や容積率の制限が厳しくなった場合などは、建て替えで希望する間取りや広さを確保できない可能性もあります。

まずは、土地の条件を不動産会社や建築士に確認し、どちらの選択肢が現実的かを見極めることが大切です。

リフォームか建て替えか、判断のためのチェックポイント

ここまで見てきたように、リフォームと建て替えのどちらが適しているかは、家の状態や土地の状況、ライフスタイル、予算などによって異なります。リフォームか建て替えかの判断の目安として、以下のチェックリストを活用してみましょう。現在の住まいに関する状況や希望条件を照らし合わせることで、自分に合った選択肢が見えやすくなります。

[ ] 予算をできるだけ抑えたい

[ ] 工期を短くしたい

[ ] 仮住まいへの引越しはしたくない

[ ] 築年数が浅く家の基礎や構造に不安はない

[ ] 今の間取りに不満はない

[ ] 今の家の雰囲気や思い出を部分的にでも残したい

[ ] 建物の劣化は少なく、修繕で対応できそう

[ ] 固定資産税の大幅な上昇は避けたい

[ ] 土地の法的規制があり、建て替えると家が小さくなる、または再建築不可

[ ] 予算をかけても理想の住まいの実現を優先したい

[ ] 制限なく希望の間取りに一新したい (※)

[ ] 耐震性、断熱性、省エネ性など、最新の機能性を持った家に住みたい

[ ] 建物の老朽化がひどい、または構造的な問題がある(雨漏り、シロアリ被害など)

[ ] 築年数が古く旧耐震基準で建てられており、耐震性に不安がある

[ ] 地盤に不安がある

[ ] すべての配管や配線も新しくしたい (※※)

[ ] 将来的に資産価値の高い家にしたい

[ ] 二世帯同居などの予定がある

(※)間取りの一新はリフォームでも可能だが一部制限を受ける

(※※)配管配線の更新はリフォームでも可能だが、すべては難しい

このチェックシートはあくまで簡易的なものです。最終的な判断は、専門家のアドバイスを受けながら、自身の状況や優先順位を総合的に考慮して行うようにしましょう。

実例紹介!リフォームと建て替えのリアル

ここからは、実際にフルリフォームをした人、建て替えをした人の実例から、それぞれの選択の理由や費用のリアルを見ていきましょう。

※実例の費用は施工当時のもの

実例でわかるリフォームのリアル

まずは、フルリフォームの実例です。

【実例:1500万円】内装はスタイリッシュに。収納不足や寒さも解消

内装や水回り、車庫、外壁など、住まい全体に修繕の必要を感じ、全面リフォームを行いました。

インテリアは、アウトドアが趣味の家族のテーマカラーを青空の色にして、ポイントに配色。また、収納が足りないという問題を解決するために、間取りを変更し、階段下の収納を広くしました。キッチンやリビングには使いやすい収納棚などをインテリアのイメージに合わせて造作し、使いやすく、スタイリッシュな空間になっています。

リビングには既存の家の廃材を利用して梁を施し、同じテイストの在庫の足場板でディスプレイ棚を造作。悩みの1つだったリビングの寒さを解消するため、サッシは二重にし、床暖房も設置しました(画像提供/フレッシュハウス)

before(画像提供/フレッシュハウス)

after(画像提供/フレッシュハウス)

DATA

価格:1500万円

築年数:16〜20年

竣工年:2017年

家族構成:夫妻・子ども1人

工期:3カ月以上

施工:フレッシュハウス

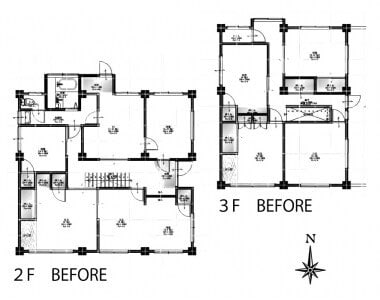

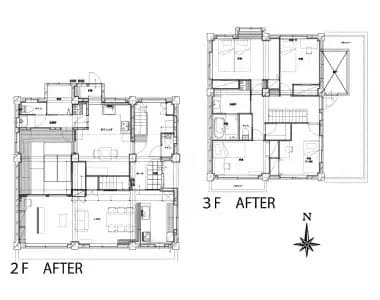

【実例:2500万円】築43年の家を3世代6人が快適に暮らせる家にスケルトンリフォーム

建て替えも視野に入れていたものの、今の規模の住まいを3世代が住めるように建て替えると、7000万円程かかりそうということでリフォームを選択。施主の祖父が建てた築43年の住まいを、使用できる部分は残しながら、各世代の要望を取り入れた二世帯住宅にリフォームしました。

リフォームでは断熱性能を上げるため、住まい全体の天井・壁・床に断熱材を入れ、生活空間の窓には内窓を設置。2階は3室をつなげ、子世帯用の広々とした対面キッチンのLDKを設けました。3階は、部屋数を確保したまま浴室、洗面、トイレを設置し、子世帯が生活できる空間になっています。親世帯、子世帯、それぞれのプライベート空間はカギ付きの内部ドアで分けましたが、緊急時には行き来も可能です。

重厚感のある家具のテイストに合わせ、梁は木で覆いコーディネート。セミオープンの対面キッチンの背面には大型収納を設け、収納量も確保しました。親世帯のキッチンとも近く、来客時などは協力しておもてなしをすることもできます(画像提供/フレッシュハウス)

before(画像提供/フレッシュハウス)

after(画像提供/フレッシュハウス)

DATA

価格:2500万円

築年数:43年

竣工年:2015年

家族構成:夫妻・母・子ども3人

工期:3カ月以上

施工:フレッシュハウス

実例でわかる建て替えのリアル

次は、建て替えの実例です。

【実例:2570万円】インスペクションの結果、建て替えを選択

3世代で暮らすための築50年の平屋のリフォームを検討していましたが、建物の劣化状況や欠陥を調査するインスペクションを行った結果、無筋基礎※であることがわかり、建て替えを決断しました。

元の住まいでは、段差や隙間風が気になっていましたが、建て替えた家は玄関を上がると全てバリアフリーに。高性能な住まいになったことで、家のどこにいても快適に過ごせるようになりました。

※鉄筋を使用せずコンクリートのみで構築された基礎。現在の鉄筋コンクリート基礎に比べ強度・耐久性が低い

3世代が集うリビングは、明るく広々とした大空間(画像提供/弘木屋産業)

建て替え後の間取り(画像提供/弘木屋産業)

DATA

価格:2570万円

築年数(建て替え前):50年

竣工年:-

家族構成:祖父母・夫妻・子ども2人

工期:3カ月以上

施工:弘木屋産業

【実例:3000万円】老後を見据え、建て替えで長く快適に暮らせる住まいに

子どもが独立して数年後に定年を迎えるにあたり、住まいの建て替えを決意。これからの夫妻2人の暮らしが、より快適になるよう、それぞれの意思や趣味を尊重した家を目指し、家づくりを依頼しました。機能的でゆとりのある居室になるよう、廊下などのスペースをできるだけ省き、無駄のない設計になっています。お盆やお正月に孫を連れて子どもが帰省する際のスペースも確保しました。

庭からの光が射し込むリビングの床には無垢材を、壁や天井には越前和紙クロスを採用しました。庭に向かって広いデッキも設置し、BBQなども楽しめます(画像提供/タガハウス)

建て替え後の間取り(1階部分)(画像提供/タガハウス)

DATA

価格:3000万円

築年数(建て替え前):-

竣工年:-

家族構成:夫妻

工期:3カ月以上

施工:タガハウス

どちらにすべきか迷ったら、専門家に相談しよう

ここまで、リフォームと建て替えのさまざまな側面を紹介してきましたが、それでも「自分の場合はどちらが良いのだろう?」と考えると、選ぶのはなかなか難しいという人も多いのではないでしょうか。特に、建物の状態や法的な規制、予算のバランスなど、専門的な知識がないと判断が難しい部分も多くあります。

そんな時は、ためらわずにリフォーム会社や工務店、ハウスメーカーの担当者や建築士など、専門家に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、客観的な視点から最適な選択肢を見つける手助けが得られます。

「建て替えかフルリフォームかで悩んでいる段階では、まずリフォーム会社やハウスメーカーに相談する人が多いと思います。その際に、ぜひ考えていただきたいのは、今だけでなく5年後、10年後、20年後の暮らしをどう描くかという点です。

リフォーム会社は、施主のライフプランに沿ってプランを提案します。そのため、“どれだけこの家に住み続けたいのか”、“子供の成長や親の介護など、将来の家族構成はどうなるのか”といった長期的な視点を持っておくことが重要です。

リフォームや建て替えにかける金額と、そこに住み続ける期間や目的は密接に関わります。そこを曖昧にしたままでは、最適な提案が難しくなります」

相談する際は、今目の前の課題だけでなく、将来像もイメージしておくようにしましょう。

また、専門家は、あなたの住まいづくりのパートナーです。信頼できる専門家を見つけるためには、1社だけに相談するのではなく、複数のリフォーム会社などに見積もりを取って比較検討することが大切です。信頼できるパートナーを見つけることが、後悔しない選択への確実な道とも言えます。

【まとめ】ライフスタイルや住まいの状態に合わせた最適な選択を

リフォームと建て替え、どちらを選択するかの最適解は家族のライフスタイルや予算、住まいの状態によって異なります。リフォームは既存の家を活かしながら費用や工期を抑え、愛着ある部分を残せる点が魅力ですが、建て替えは間取りや性能を一から自由に設計でき、老朽化や耐震性・断熱性の改善に有効です。どちらを選ぶにしても現状把握と優先順位の明確化、専門家への相談が不可欠です。大きな投資ですが、より豊かな暮らしを実現するチャンスでもあります。焦らず検討を重ねて、ぜひ最高の住まいづくりを実現してください。

●取材協力

フレッシュハウス

構成・取材・文/島田美那子

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

リフォーム関連の優遇税制

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ