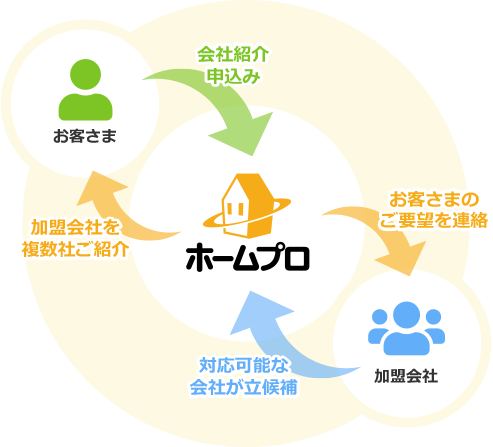

リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

移築とは?どうやって行うか方法とメリットを紹介|古民家を再生できる?

- 最終更新日:2019-11-20

近年、古民家再生の意図で、移築を行う事例が多くあります。「移築ってどうやって行う?」「どのくらいの費用がかかる?」など移築についての疑問にお答えしていきます。移築を行うメリットや注意点も併せてご説明しますので、ぜひご覧ください。

目次

「移築ってなに?」「自分の住居をまるごと移築したいけれども、どのように移築するのだろう?」など、移築に関して疑問をお持ちの方も多いでしょう。

移築とは、建物をまるごと移動させる方法です。

住宅ごと引っ越しができるということです。

今回は、移築の移動方法や費用、移築をするメリットなどについて詳しく解説します。

移築に興味がある方は参考にしてください。

移築や改築など、言葉の定義を知りたい方はこちら:

増改築とは?定義や種類について解説|フルリフォームの場合や部分改修の例

移築とは

「移築(いちく)」とは、今まで住んでいた住宅をそのまま別の場所に移動させることを言います。

移築を行う理由として、以下のような理由があります。

・古民家を移動して再利用したい時

・敷地を有効に使いたい時

・土地区画整理などで建物ごと移動しなければならない時

・住み慣れた我が家で、住む地域だけを変えたい時

・住宅の向きを変えて日当たりを良くしたい時 など

このような理由から、場所を変える際に、新しい物件を選ぶよりも、今の住居を住みたい箇所へ移動させる方法を選ぶ人も少なくありません。

「移築再生」とも言われる

移築は、住居を一回解体してから、新しい箇所でまた組み直すため、「移築再生」とも呼ばれています。

建物を移動させるためには、一度運べる大きさまで解体しなければなりません。

解体した建物の再利用できる建材や古材などを使って、新しい場所で組み立てていきます。

この作業が、家を再生する作業だと言えるため、「移築再生」と言うのです。

しかし、全ての建物が移築できるわけではありません。

「木組み(きぐみ)」と呼ばれる伝統的な工法を使っていて、釘が使用されていない民家のみが移築できます。

もしも、民家の移築を考えている方は、専門家に相談して一度、候補の民家を確認すると良いでしょう。

相談先は、工務店やホームセンターではなく、リフォーム会社がオススメです。

住宅の改修まで含め最適な方法で、新しい住居にできるような提案をしてくれます。

ホームプロではリフォーム会社を比較できますので、ぜひご利用ください。

\今すぐ登録する/

移築はどうやって行う?具体的な方法とは

移築には3つの方法があります。

その方法について見ていきましょう。

解体移築

解体移築は、先述の通り、建物を一度運べる大きさまで解体して新しい場所で復元させる移動方法です。

解体している最中に破損してしまったり、経年劣化で建材が朽ちてしまっていたりする場合には、同じ建材を用いて修復することができます。

解体移築は、車を使って運ぶことができるため長距離で移築したい場合に適した移築方法です。

曳家工法

曳家(ひきや)工法とは、建物のどこも解体せずにそのままの状態で移動させる方法です。

建物を一度基礎部分から切り離してから運びます。

建物は非常に重たいため、「コロ」と呼ばれる丸太やパイプを建物の下に敷いて転がしながら移動させます。

建物を解体することはないため、影響が出ないように配慮されているのが特徴です。

建物をそのままの形・大きさで移動させるため、道路などを使った長距離の移築はできません。

同じ敷地内で移築をしたい場合に用いられる方法です。

吊り下げ工法

吊り下げ工法は、曳家工法と同じく「解体しない」のが特徴の移築方法です。

建物を基礎部分から切り離して、建物の床や壁・天井などを利用してクレーンなどで吊り下げながら移動させます。

移動が完了した後は、床・壁・天井・屋根などは原則として新設されることになっています。

吊り下げ工法も、解体する移動方法ではないので短距離の移築向きです。

移築する場合のメリット

ここからは、移築する場合のメリットについてご紹介します。

環境に負荷をかけない

移築は、環境に優しいと言えます。

なぜなら、これまでにもご説明してきた通り、移築とは今までの建物をそのまま移動させて再建築するだけだからです。

建物を取り壊して新しい建物を建設する場合には、古い建物を撤去し処分しなければなりません。

廃材を処分する際には多量のLCCO2を排出してしまうことになり、環境に負担がかかります。

仕方のないことですが、移築ならば古い建物をそのまま再利用するため廃材が最低限しか出ないのです。

このような理由から、移築は環境に負荷をかけないと言えますね。

水回りなどを最新の設備にすることが可能

移築を行う際には、どの移動方法でも水回りや屋根、建物の基礎を最新の設備に変えた上で建物の移動をさせます。

古い建物だからといって、古いまま移動するわけではありません。

建物の寿命を伸ばすために、基礎部分なども補強工事を行います。

そして、耐震工事も同時に行えば、建物自体の耐久性も高められます。

解体移築途中で、老朽化してしまっている部分や破損している部分は、同じ建材で補修されるのです。

古い建物のまま済むわけではありませんので安心できます。

新築の費用と比べて約半分になることもある

曳家や吊り下げ工法の場合、新築を建てるよりも2分の1程度の費用でまかなえることもあります。

しかし、移動距離や建物の状態によっては上記の費用がかかってしまうこともあるため、費用に関しては専門家であるリフォーム会社とよく相談することが大切です。

土地を有効活用できる

同じ敷地内で移築をする場合、土地を有効活用できます。

例えば、敷地は広いのに敷地の真ん中に住宅が建てられているとします。

建物が真ん中にあるため、四方の幅が中途半端になっていて駐車スペースを確保できません。

そこで移築をすることで、建物を敷地の端に寄せて駐車スペースを確保することができますね。

このように、「住宅がもう少しずれていたら、広いスペースが確保できるのに」という方にも移築はオススメです。

移築する場合の注意点

これまでご紹介してきたように、移築にはメリットがたくさんあります。

しかし、注意すべき点もありますので、きちんと把握しておくことをおすすめします。

解体移築の費用が必要

解体移築をする場合、当然ですが、解体の費用がかかります。

住宅の建て替えの時のように、ただ住宅を取り壊すわけではなく、新しい土地で使用できるようにできるだけそのままの状態を残しながら解体するため、高い技術が必要です。

プロの職人に依頼する人件費なども加わってしまうため、解体費用が高くつくことがあります。

そのまま再利用できないパーツもある

そのままの状態で移動できることが魅力の移築ですが、再利用できない建材もあります。

先にも述べた通り、経年劣化が原因で再利用できないこともあるのです。

「この柱が気に入っている」と思っていても、その柱の劣化具合がひどければ新しい場所で使えないこともあります。

きちんとリフォーム会社と話し合い、納得のいく方法で移築を行うことが大切ですが、希望通りにいかない点も多少はあるでしょう。

木造でないと移築はできない

冒頭でもご紹介しましたが、「木組み」と呼ばれる木造の住宅のみが移築できる対象の建物です。

木組みは、一見複雑なパズルのように木と木が組み立てられていますが、逆の順序で解体していけば綺麗に建物を解体することができます。

そして、移動した先で、また順番通りに組み立てていけば綺麗に復元できる仕組みです。

木組みされていない建物や、そもそも木造ではない建物は移築できませんので注意しましょう。

追加費用がかさむ

移築費用の他に、内装の設備を最新のものに変えたり耐震工事の対象だったりと、追加の費用がかさむことが多いです。

やはり古い建物だけあって、補修などをしなければならない箇所がたくさんあります。

このような追加費用も考えておかなければなりません。

移築の実例

実際に移築をした例を見ていきましょう。

古民家などを移築再生することが多い

移築を選ぶ理由に最も多いのが、古民家などを移築再生することです。

木組みで造られている古民家を自分が住みたい地域まで移動させて、新しい場所で古民家を復元する例です。

なかには、移動した先で内装をリノベーションして新しく自分好みの例にする例も。

古民家の良さを活かして好きな場所でリフォームできることが、古民家再生のメリットです

●古い物件は予算が1000万円を超えることも

古民家は、移築するのに予算が1000万円を超えることも珍しくはありません。

そこまで高額になってしまうのは、古民家の耐震基準によっては「耐震補強工事」を施さなければならないからです。

1981年5月31日までに建てられた建物ならば「旧耐震基準」と言われています。

そして翌月の1981年6月1日以降に建てられた建物は「新耐震基準」です。

旧耐震基準だった場合、耐震補強工事をしなければなりません。

また、古民家を移築した際には屋根材を最新にしておくことも重要です。

災害があった際に屋根が古いままでは、屋根が飛んで行ってしまったり雨漏りしてしまったりすることが考えられます。

そうした理由からも、屋根材を最新の状態にしておくことがオススメです。

移築はリフォーム会社に相談

今回は、移築について詳しくご紹介してきました。

住宅を丸ごと移動させられる移築。

費用や時間はかかりますが、思い出のある住宅で暮らしたいという方にぜひオススメです。

住み慣れた住宅は、それだけでリラックスできます。

また、古民家を移動させて住宅にしたい、古民家風のお店を開きたいなど様々な方もいます。

移築のことは、専門家であるリフォーム会社に相談しましょう。

そして、数あるリフォーム会社からどれを選べば良いのか悩んでしまう方は、リフォーム会社を比較検討できるサービスを提供している「ホームプロ」にお気軽にご連絡ください。

ホームプロが提携しているリフォーム会社は、どれもホームプロの厳しい審査に通過した優良会社のみです。

複数社の見積もりを比較してから、お客様に合ったリフォーム会社を探していきましょう。

ホームプロでリフォーム会社を比較検討したい方は、こちらのお申込みページからご入力ください。

このページのポイント

- 移築とは?

- 移築とは、今まで住んでいた住宅をそのまま別の場所に移動させることを言います。主に古民家を移動して再利用したいときや土地区画整理などで建物ごと移動しなければならないときなどが移築の理由としてあります。

(詳しくは こちら) - 移築はどうやって行うの?

- 大きくは3つの方法があります。一つは一度解体して運ぶ「解体移築」。二つ目は解体せず建物を曳いて運ぶ「曳家工法」。三つ目は解体せずに建物をクレーンなどで吊り下げて移動させる「吊り下げ工法」です。

(詳しくはこちら) - 移築するメリットは?

- メリットは、建物の取り壊しがないため環境負荷が少ないこと、同じ敷地内で移築する場合は土地を有効活用できるなどが挙げられます。

(詳しくはこちら)

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

古民家リフォーム

カテゴリ一覧

古民家リフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ