リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

外壁塗装の塗料の種類と選び方を解説!塗装のタイミングや費用の目安、実例も紹介

- 最終更新日:2025-09-25

外壁塗装は、住まいの見た目を美しく保つだけでなく、紫外線や雨風から住宅を守るための重要なメンテナンスです。しかし「どの塗料を選べばいいかわからない」「いつ塗り替えればいいのかタイミングがわからない」と悩む人も少なくありません。

この記事では、外壁塗装にまつわる基礎知識やよくある疑問などについて、外壁塗装工事を数多く手がける塗装職人直営の施工会社、参邑(さんゆう)の代表・平野裕三さんにお話を伺いました。外壁塗装に使われる塗料の種類やそれぞれの特徴、選び方のポイント、費用相場や耐用年数の目安などを、詳しく解説します。

目次

- ・外壁塗装リフォームは塗料選びが成功のカギ

- ・外壁塗装がなぜ重要なのか

- ・外壁塗装に使われる塗料の基礎知識

- ・塗料の耐久性を左右する樹脂の種類は主に5つ

- ・有機塗料、無機塗料、ハイブリッド塗料の違い

- ・ラジカル制御型塗料

- ・特殊塗料

- ・水性塗料と油性塗料の違い

- ・1液型か2液型か

- ・ツヤあり塗料とツヤなし塗料の違い

- ・【種類別】外壁塗装の塗料の種類・費用相場・耐用年数

- ・アクリル塗料

- ・アクリル塗料の特徴

- ・アクリル塗料の費用相場と耐用年数

- ・ウレタン塗料

- ・ウレタン塗料の特徴

- ・ウレタン塗料の費用相場と耐用年数

- ・シリコン塗料

- ・シリコン塗料の特徴

- ・シリコン塗料の費用相場と耐用年数

- ・フッ素塗料

- ・フッ素塗料の特徴

- ・フッ素塗料の費用相場と耐用年数

- ・無機塗料

- ・無機塗料の特徴

- ・無機塗料の費用相場と耐用年数

- ・ラジカル制御型塗料

- ・ラジカル制御型塗料の特徴

- ・ラジカル制御型塗料の費用相場と耐用年数

- ・特殊塗料

- ・特殊塗料の特徴

- ・特殊塗料の費用相場と耐用年数

- ・外壁塗装で失敗しないための塗料の選び方

- ・メンテナンスサイクルを考えて選ぶ

- ・外壁材との相性も重要

- ・塗料の色選びのコツ

- ・ツヤありかツヤなしか

- ・気候や環境に適した塗料を選ぶポイント

- ・塗料に付加される機能

- ・わからないことはリフォーム業者に相談

- ・外壁塗装リフォームQ&A

- ・Q:外壁塗装のメリットは?

- ・Q:どれくらいの周期で外壁塗装をするべき?

- ・Q:外壁塗装にかかる工事の期間はどのくらい?

- ・Q:外壁塗装を頼む業者はどう選ぶ?

- ・塗料の種類別に外壁塗装の実例を紹介

- ・【実例1】シリコン塗料|ツートーンカラーで雰囲気を一新

- ・【実例2】フッ素塗料|デザイン性を活かして塗り替え

- ・【実例3】無機塗料|長く美観を保てる塗料で海外のようなホワイトハウスに

- ・【まとめ】塗料の選び方やメンテナンスで長く快適に暮らせる家に

外壁塗装リフォームは塗料選びが成功のカギ

外壁塗装と聞くと“家の色を塗り替えること”と考える人も多いでしょう。

外壁塗装はもちろん見た目を新しくする目的もありますが、それだけではありません。外壁塗装には家を守る役割もあります。

まずは“なぜ外壁塗装が必要なのか”、その理由や大切さを確認していきましょう。

外壁塗装がなぜ重要なのか

「外壁塗装が必要な理由は大きく2つあります。1つ目は“見た目の模様替え”として色を変えるなど、美観を保つため。そして、もう1つは、雨風や紫外線から住まいを守り、耐久性や耐候性を維持するためです。つまり、外壁塗装はデザインのリフレッシュであると同時に、家を長持ちさせるための重要なメンテナンス手段といえます」(参邑・平野さん、以下同)

時間の経過とともに、新築時の輝きは失われ、色あせや汚れが目立ちはじめますが、外壁を塗り直すことで住まいの印象を一新し、新鮮な気持ちで暮らしを楽しむことができます。こうした美観の維持・向上を理由に外壁塗装を検討する人は少なくありません。

一方で、もう一つの大切な目的が建物の保護です。住宅は常に紫外線や風雨、気温差といった厳しい環境にさらされており、外壁を覆う塗膜(塗料の膜)は、それらから建物を守るバリアの役割を果たします。しかし塗膜が劣化すると、ひび割れ(クラック)から雨水が浸入し、構造材の腐食や雨漏りの原因となることがあります。

また、外壁の継ぎ目を埋めるシーリング材(コーキング)が劣化して割れると、この場合も同様に雨水浸入のリスクが高まります。こうした症状を放置すると、塗装だけでは済まなくなり、大規模で高額な修繕工事が必要になる場合もあります。

塗装を検討する理由は“見た目が気になる”、“コーキングが割れて心配”、“雨漏りが不安”など、人それぞれですが、定期的な外壁塗装は単なる化粧直しではなく、大切な資産である住まいを守り、快適な暮らしを続けるための欠かせないメンテナンスといえます。

外壁塗装に使われる塗料の基礎知識

外壁塗装に欠かせないのが塗料です。塗料にはさまざまな種類があり、それぞれ性能や特徴が異なります。ここでは、塗料選びをする前に知っておきたい基本的な知識を解説します。

(画像/PIXTA)

塗料の耐久性を左右する樹脂の種類は主に5つ

外壁塗装に使う塗料は、含まれる樹脂の種類によって耐久性や価格が大きく変わります。樹脂は塗料の性能を左右する主要な成分であり、どの樹脂を選ぶかによって、外壁を守れる期間やコストパフォーマンスが大きく異なります。代表的な樹脂を使った塗料の種類は次の5つです。

⒈アクリル塗料

価格が安く手軽に使える一方で、耐久性はやや低く、一般的な耐用年数は4〜7年程度が目安です。現在はリフォームよりも一時的な補修や仮設建物などで使われることが多い塗料です。

⒉ウレタン塗料

柔らかい塗膜を形成するためひび割れに強く、コストも比較的抑えられますが、耐用年数は6〜10年程度と中程度です。

⒊シリコン塗料

耐久性と価格のバランスが良く、外壁塗装の際も広く選ばれている塗料です。一般的に耐用年数は8〜15年程度が期待できます。

⒋フッ素塗料

耐候性に非常に優れ、15〜20年と長持ちします。高価ですが、長期的に見ればメンテナンス回数を減らせるため、コスト効率も良い塗料です。

⒌無機塗料

鉱物由来の成分を含み、耐用年数は15〜25年と高耐久です。価格帯は高めですが、将来のメンテナンス回数を大幅に減らすことができます。

「現在ではアクリルやウレタンはあまり使われず、シリコン以上の塗料が一般的な選択肢になっています。その上位グレードとしてフッ素や無機塗料を検討する方も増えています」と平野さんは話します。

シリコン、フッ素、無機の3種類の特性とライフプランに合わせて検討するのが良いでしょう。

有機塗料、無機塗料、ハイブリッド塗料の違い

塗料は、主成分によって有機塗料と無機塗料に大別されます。

有機塗料はアクリル、ウレタン、シリコン、フッ素など、炭素を含む化合物を主成分とする塗料で、柔軟性に富んでいる一方、紫外線に弱いという性質を持ちます。

無機塗料はガラスや石など、炭素を含まない無機物を主成分とする塗料です。紫外線に非常に強く、硬くて汚れにくい性質がありますが、柔軟性に欠けるという特徴もあります。

そして、この両者の特性を組み合わせたのがハイブリッド塗料です。ハイブリッド塗料には大きく2つのタイプがあり、ひとつは有機樹脂と無機成分を混合したもの、もうひとつは有機樹脂に機能を付加したものです。

「ハイブリッド塗料は、有機と無機の組み合わせだけでなく、シリコン×遮熱など有機樹脂に機能を加えたものも多いです。遮熱シリコンやラジカル制御型シリコンなどが代表例で、暮らしの悩みに合わせて選ばれるケースが増えています」

| 種類 | 主な特徴 |

|---|---|

| 有機塗料 | 炭素を含む樹脂が主成分(アクリル、シリコンなど) |

| 無機塗料 | 炭素を含まない無機物(ガラス、セラミックなど)が主成分 |

| ハイブリッド塗料 | 有機物と無機物を組み合わせたもの、または有機樹脂に機能を加えたもの |

ラジカル制御型塗料

ラジカルとは塗膜を壊す不安定な分子で、ラジカル制御型塗料は、紫外線による劣化を抑えるために工夫が施された塗料です。

無機塗料は鉱物由来の成分を多く含み、紫外線に強く、そもそも劣化の原因となるラジカルが発生しにくいのが特徴ですが、一方で、有機系塗料(アクリル・ウレタン・シリコンなど)は、紫外線を受けるとラジカルと呼ばれる劣化因子を生じやすく、塗膜の色あせやチョーキングの主な原因となります。チョーキングは、外壁を紫外線や雨風から守っている塗膜が、紫外線によって劣化・分解され、粉状になっている状態で、外壁を手で触れると白い粉が付着する現象です。

このような有機系塗料の弱点を補うために開発されたのがラジカル制御型塗料です。塗料に含まれる色の成分(顔料)を特殊な膜で覆い、紫外線が直接作用しにくいようにすることで、劣化の原因となるラジカルの発生を抑えます。さらに、もしラジカルが発生しても、それを無害化する成分が働くため、塗膜の傷みを最小限にとどめることができます。

「ラジカル制御型塗料は、紫外線による塗膜の劣化を抑え、チョーキングを防ぐことで、美観や快適さを長く維持できる点が特徴です」

耐久性に優れ、価格帯もシリコン塗料と大きく変わらないため、コストと耐久性の両立を重視する人にとって魅力的な選択肢の1つとなっています。

チョーキングは塗料が本来の性能を失いはじめていることを示すサイン(画像/PIXTA)

特殊塗料

上記の樹脂による分類とは別に、特定の機能を付加した塗料も数多く存在します。これらは特殊塗料や機能性塗料と呼ばれ、外壁塗装で使用される特殊塗料としては遮熱塗料、断熱塗料、防カビ・防藻塗料などが挙げられます。

| 特殊塗料の種類 | 主な機能 |

|---|---|

| 遮熱塗料 | 太陽光(近赤外線)を反射し、外壁や屋根の表面温度上昇を抑える。夏の室温上昇を緩和する効果が期待できる |

| 断熱塗料 | 熱の伝わりを遅らせる効果があり、夏は涼しく冬は暖かく、室温を快適に保つ手助けをする |

| 防カビ・防藻塗料 | カビや藻の発生を抑制する成分が含まれており、湿気が多く日当たりの悪い場所に適している |

「遮熱塗料や断熱塗料は、夏の暑さや冬の寒さといった気候に対応するために選ばれることが多いです。遮熱塗料は太陽光を反射して、外壁や屋根の表面温度の上昇を抑えることで、主に夏場の室温上昇を和らげます。一方、断熱塗料は、熱の伝わりを遅らせる塗膜によって、夏冬の両方で効果が期待できます。また、防カビ・防藻塗料は、北側の外壁など湿気がたまりやすい場所の景観が気になるという方が選ばれる傾向があります」

暑い、寒い、汚れが気になるなどの住まいの悩みは、塗料の機能で改善できる可能性があるので、塗料を選ぶ際には施工会社に率直に相談するのがおすすめです。

外壁が藻やコケ、カビで覆われると、清潔感が損なわれ、湿った状態が続くと、塗膜の劣化が進む原因にもなる(画像/PIXTA)

水性塗料と油性塗料の違い

塗料は、希釈剤(薄め液)に何を使うかによって、水性塗料と油性(溶剤系)塗料に分けられます。希釈に水を使うものが水性塗料、有機溶剤を使うものが油性(溶剤系)塗料です。いずれも顔料や樹脂といった基本成分は共通していますが、希釈剤の違いによって性質や扱いやすさ、施工時の環境への影響が変わります。

水性か油性かは塗料の優劣の問題ではなく、外壁材の種類や施工環境に合わせて選ぶことが大切です。例えば、ガルバリウム鋼板など金属系の外壁材には水性塗料は適さず、油性塗料を用いるのが一般的です。一方で、サイディングやモルタル壁、ALC など一般的な外壁材にはシンナー臭の少ない水性塗料が広く使われています。

「金属系の外壁材には油性塗料(溶剤系)を使うのが一般的です。それ以外の多くの住宅外壁では水性塗料が主流になっています。水性は匂いが少なく、近隣への配慮がしやすいのが特徴で、施工環境に優しいというメリットがあります。加えて、近年は水性塗料の性能も大きく向上しており、耐久性の面でも油性塗料と遜色なく、安心してお使いいただけます」

| 種類 | 主な特徴 |

|---|---|

| 水性塗料 |

|

| 油性塗料 |

|

金属系の外壁材の塗装には油性塗料を使用するのが一般的(画像/PIXTA)

1液型か2液型か

塗料には、そのまま使える1液型と、主剤と硬化剤を混ぜてから使う2液型があります。1液型と2液型にはそれぞれに硬化の仕組みが異なり、1液型は空気中の湿気で硬化し、2液型は主剤と硬化剤が化学反応を起こして硬化します。

1液型は扱いやすく、余った塗料も再利用しやすいため材料のロスが少ないという利点があります。

一方、2液型は混合の手間がかかるものの、化学反応で形成される塗膜は密着性が高く、耐候性や防汚性に優れているとされます。ただし、2液型は一度混ぜると時間内に使い切らなくてはならないという側面もあります。

「2液型は化学反応によって硬化するため塗膜の安定性が期待できます。1液型は湿気硬化で扱いやすく、コストや効率の面で利点があります。こうした特性から、どちらを選ぶかは施主が決めるよりも現場の条件や施工会社の判断によって使い分けられることが多いです」

| 種類 | 主な特徴 |

|---|---|

| 1液型 |

|

| 2液型 |

|

ツヤあり塗料とツヤなし塗料の違い

外壁塗装に使う塗料は、仕上がりの光沢の度合いが異なる、ツヤがある塗料とツヤを抑えたタイプの塗料があります。

まず、ツヤあり塗料は表面がなめらかで汚れが付きにくい傾向があります。一方で、ツヤを抑えたタイプは落ち着いた印象を与えるため近年人気があり、住宅のデザイン性を重視する人に好まれています。ただし、表面がわずかにザラつくため汚れが付きやすいと感じる場合もあります。

「最近はツヤがある仕上がりよりも、マット仕上げなど落ち着いた質感を好まれる方が多いです。ツヤを抑えると劣化が目に見えて現れるまでの期間がやや短くなることもありますが、最終的には見た目の好みによって選ばれるケースが大半です」

実際にはメーカーの仕様上は耐久性に差はないとされていることが多く、好みで選ぶことが一般的です。ただし、選ぶ際にはサンプルを屋外で光に当て、見た目と質感をしっかり体感してから判断することが重要です。特にツヤを抑えたタイプは光の当たり方で印象が変わりやすいため、確認を丁寧に行うようにしましょう。

【種類別】外壁塗装の塗料の種類・費用相場・耐用年数

ここからは、種類ごとにそれぞれの塗料の特徴、費用相場、耐用年数を詳しく見ていきましょう。

※費用相場は、一般的な2階建て木造住宅(延床面積30坪・外壁面積120m2程度)で、足場設置・高圧洗浄・養生・下地補修・3回塗りなどの基本工程を含む総額を想定。実際の費用は個別の条件によって異なります。

アクリル塗料

アクリル塗料の特徴

アクリル塗料は安価で発色が良いのが特徴ですが、紫外線に弱く、耐久性が低いという大きなデメリットがあります。ひび割れしやすく、汚れも付着しやすいため、頻繁な塗り替えが必要です。そのため、現在、一戸建て住宅の外壁塗装で積極的に選ばれることはほとんどありません。

アクリル塗料の費用相場と耐用年数

アクリル塗料が一戸建ての外壁塗装に選ばれるケースはほとんどないと前述しましたが、住宅に施工するのであれば、60万〜80万円程度(約1500〜2000円/m2)が費用の目安です。イニシャルコストは非常に安価ですが、耐用年数は約4〜7年と短く、頻繁な塗り替えが必要になるため、長期的な維持コストは割高です。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 耐用年数 | 約4〜7年 |

| 総費用 | 約60万〜80万円 |

注意点として、一部の高価格帯塗料にピュアアクリル塗料というものがあります。これは一般的なアクリル塗料に比べ、アクリル樹脂の含有率が非常に高く、高い耐久性や弾性を持つ高性能塗料です。価格もシリコンやフッ素を上回る高級品であり、通常のアクリル塗料とは全くの別物と考えましょう。

ウレタン塗料

ウレタン塗料の特徴

ウレタン塗料は、アクリル塗料よりワンランク上の塗料で、塗膜が柔らかく、密着性や弾性に優れている塗料ですが、アクリル塗料同様、現在では一戸建て住宅の外壁全体に使用される機会はほとんどありません。

ウレタン塗料の費用相場と耐用年数

ウレタン塗料も現在では外壁全体に採用されることは少ない塗料ですが、住宅に施工すると仮定した場合、費用の目安は70万〜90万円程度(約2000〜2500円/m2)です。耐用年数は約6〜10年とアクリルよりは長くなりますが、塗り替えの周期は比較的短めで、長期的な利用には不向きです。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 耐用年数 | 約6〜10年 |

| 総費用 | 約70万〜90万円 |

シリコン塗料

シリコン塗料の特徴

外壁塗装において、現在、標準的な選択肢として広く使われているのがシリコン塗料です。コストパフォーマンスに優れ、耐久性・耐水性・耐汚染性のバランスが良いことが特徴です。また、遮熱機能やラジカル制御機能などを備えた高機能製品など、選択肢も豊富です。

シリコン塗料の費用相場と耐用年数

シリコン塗料は外壁塗装で広く採用されており、一般的な一戸建て住宅に施工する場合の費用目安は80万〜110万円程度(約2500〜3500円/m2)です。耐用年数は約8〜15年と比較的長く、価格と性能のバランスに優れていることから、多くのケースで選ばれています。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 耐用年数 | 約8〜15年 |

| 総費用 | 約80万〜110万円 |

フッ素塗料

フッ素塗料の特徴

フッ素塗料は、シリコン塗料よりも耐久性・耐候性に優れる上位グレードの塗料です。紫外線に強く、色褪せや光沢の低下が起こりにくいため、美観を長く保てることが特徴です。また塗膜がなめらかで汚れが付着しにくい点もメリットのひとつです。初期費用は高めですが、塗り替えの回数を減らすことで足場代などの付帯費用を抑えられる可能性があり、長期的なコスト面を重視する人に選ばれる傾向があります。

フッ素塗料の費用相場と耐用年数

フッ素塗料を一戸建て住宅に施工する場合の費用目安は100万〜140万円程度(約3500〜5000円/m2)です。耐用年数は約15〜20年で、シリコンよりも長期間にわたりメンテナンスサイクルを延ばせます。塗装工事では足場の設置に費用も時間もかかるため、塗り替えの回数を減らしたいケースには適した選択肢といえます。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 耐用年数 | 約15〜20年 |

| 総費用 | 約100万〜140万円 |

無機塗料

無機塗料の特徴

無機塗料は、フッ素塗料と並んで高い耐久性を持つ上位グレードの塗料です。主成分にガラスや鉱物などの無機物を含むため、紫外線による劣化が起こりにくく、長期間にわたって外壁を守れるのが特長です。

「無機塗料は高価ではありますが、その分長持ちし、美観を保ちやすいという点で選ばれることがあります」

価格は他の塗料に比べて高いため、長寿命によるトータルコスト低減を重視する人向けの塗料といえます。

無機塗料の費用相場と耐用年数

無機塗料で一戸建ての外壁塗装をする場合の費用はおよそ110万〜150万円程度(約4000〜5500円/m2)、耐用年数は15年〜25年程度が目安です。

フッ素塗料より塗り替えサイクルをさらに延ばせる可能性がありますが、初期費用が高いため、長期的な維持管理を重視する人に適しています。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 耐用年数 | 約15〜25年 |

| 総費用 | 約110万〜150万円 |

ラジカル制御型塗料

ラジカル制御型塗料の特徴

ラジカル制御型塗料は、シリコン塗料やフッ素塗料をベースに、塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する機能を加えた高耐久塗料です。価格はシリコン塗料と大きく変わらないものが多く、コストを抑えながらワンランク上の耐久性を手に入れられるという特徴があります。

ラジカル制御型塗料の費用相場と耐用年数

ラジカル制御型塗料を使用する外壁塗装は90万〜120万円程度(約2800〜3800円/m2)が費用の目安です。耐用年数の目安は12〜15年と、シリコンよりやや長持ちしつつも、価格差は小さいのが特長です。コストを抑えながら一定の耐久性を求めたい方に適した塗料といえるでしょう。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 耐用年数 | 約12〜15年 |

| 総費用 | 約90万〜120万円 |

特殊塗料

特殊塗料の特徴

特殊塗料は、外壁の保護や美観に加えて、快適性や清潔さをサポートする機能を持つ点が特徴です。遮熱や断熱は住まいの温熱環境を整える目的で選ばれることが多く、防カビ・防藻は外壁の見た目や衛生面を気にする場合などに選ばれる傾向があります。

「暑さや寒さといった気候への対応や、北側のカビの発生を抑えるなど、住まいの悩みに応じて特殊塗料を提案することがあります。特殊塗料を使用することで、これまでは短期間で汚れてしまった外壁が数年以上美観を保てた事例もあります」

特殊塗料の費用相場と耐用年数

特殊塗料は遮熱・断熱・防カビなどの機能を付加した製品で、基本的な耐用年数はベースとなる樹脂塗料に準じます。

例えば、シリコン系をベースとした遮熱塗料なら8〜15年程度、フッ素系であれば15〜20年程度が目安です。「費用相場については、特殊塗料は機能ごとに費用感が異なります」

外壁塗装で失敗しないための塗料の選び方

数ある塗料の中から自分の住まいに最適なものを選ぶのは、なかなか難しいものです。ここでは、後悔しない塗料選びのために押さえておきたいポイントをご紹介します。

メンテナンスサイクルを考えて選ぶ

外壁塗装には、塗料代や工事費のほかに数十万円単位の足場代が必ずかかります。この足場代は例えば、2階建てより3階建ての方が高額になるなど、家の規模や形状によって変動しますが、いずれにせよ、ある程度まとまった金額が足場代として塗装の度に必要になります。

つまり、塗り替えの回数が増えれば、その分だけ足場代も繰り返し発生するため、トータルコストに大きな影響を及ぼします。そのため、目先の費用だけで塗料を選ぶのは得策ではなく、将来のライフプランや住宅の規模、暮らし方まで視野に入れて検討することが重要です。

例を挙げると、“一生住み続ける家だから、できるだけ塗り替え回数を減らしたい”という場合は、初期費用は高くてもフッ素や無機などの高耐久塗料を選ぶという考え方があるでしょう。

一方で、定期的に点検・塗り替えを行うことで外壁の状態を細かくチェックでき、結果的に長期的な安心につながるということで、“10年ごとに定期点検をして、細かく家の状態を確認したい”という場合は、あえてシリコンなどのミドルグレードを選び、メンテナンスの機会をつくるという考え方もあります。

また、“子どもの教育費がかかるタイミングなので、現時点での出費は抑えたい”という場合などで、高額で耐用年数が長い塗料よりも、イニシャルコストを抑えられるグレードの塗料をあえて選ぶというケースもあります。

このように、外壁塗装の塗料選びは安さや耐用年数だけで決めるものではなく、将来の住まい方やライフプラン全体とリンクさせて考えることが失敗を防ぐポイントといえます。

外壁塗装をする際は必ず足場を組むため、塗装のたびに足場代が発生する(画像/PIXTA)

外壁材との相性も重要

既存の外壁材と塗料の相性も、外壁塗装における大切なポイントです。どれだけ高価で高性能な塗料を選んだとしても、下地処理や下塗り塗料の選定が不適切であれば、本来の性能を発揮できません。その結果、塗膜が早期に剥がれたり、ひび割れや浮きといった不具合につながる可能性があります。

見た目には仕上げの上塗りが目立ちますが、実際には見えない下地の工程が外壁の寿命を左右していることを知っておくことが大事です。

「仕上げの塗料よりも、むしろ下塗り塗料の選定こそが重要ともいえます。例えば鉄部には防錆効果のある錆止めが必要ですし、光触媒加工が施された外壁材には、通常の下塗りでは密着しないため、専用のプライマー(密着性の高い下塗り材)が必要になります。適切な下塗りを行わなければ、高価なフッ素や無機塗料で仕上げても長持ちしません」

こうした判断は施主自身で行うのが難しく、専門知識を持つ業者に委ねるしかない部分とも言えます。だからこそ、信頼できる施工会社を選ぶことが非常に重要になります。

「複数社に見積もりを取る際には、上塗りだけでなく、必ず下塗りに使う塗料名まで確認してください。見積書に具体的な製品名が明記されているかどうか、そして自宅の外壁材に合った下塗り材が提案されているか。他社の見積もりと比較しながら確認することが、適切な施工を見極める有効な方法になります」

(画像/PIXTA)

塗料の色選びのコツ

外壁の色は、住まいの印象を大きく左右します。長く付き合う色になるため、慎重に選びたいものですが、どのような点に気をつければ良いのか、色選びの際の4つのコツを見ていきましょう。

1. カラーシミュレーションを活用

多くの塗装業者は、自宅の写真を使ってさまざまな色の組み合わせを試せるカラーシミュレーションを用意しています。外壁全体の雰囲気を確認できるので、色選びの第一歩としてぜひ活用しましょう。

塗装後はおそらく10年以上同じ色と付き合うことになりますが、シミュレーションを通して“想像と違った”という後悔を防げます。

「シミュレーションの段階では遊び心を持って、普段なら選ばないような色にもチャレンジしてみるのがおすすめです。意外にもしっくりきて、当初考えていなかったカラーが気に入るケースもあります。例えば、“家族の希望で試しに淡いピンクを入れてみたら、落ち着いた印象で好評だった”というような例もあります」

2. サンプルで確認

色選びの際は、カラーシミュレーションだけでなく実物サンプルでの確認が欠かせません。業者に依頼すればA4サイズほどの大きめの塗り板サンプルを用意してもらえるので、それを実際の建物に当ててチェックしましょう。小さな色見本帳で見た色と、外壁に実際に塗った色とでは、面積が大きくなる分、印象がかなり違って見えるものです。

「サンプルは、日向と日陰の両方で確認することが大切です。例えばグレー系の色は、日向では明るく白っぽく見える一方、日陰では濃く暗く見える傾向があります。光の当たり方によって大きく印象が変わるので、仕上がりをイメージする際は条件を変えて確認しておくのがおすすめです」

3. 汚れが目立ちにくいのはグレーやベージュ

外壁塗装の色選びでは、デザイン性だけでなく“汚れの目立ちにくさ”を重視する考え方もあります。外壁は常に雨風や排気ガス、ほこりなどにさらされますが、外壁の色によって、汚れの見え方も変わるものです。

「中間色のグレーやベージュは比較的汚れが目立ちにくいです。黒い外壁は白い雨筋やホコリが浮き出やすく、逆に白い外壁は黒ずみや排気ガス汚れが目立ちます。どちらも定期的な清掃やメンテナンスが欠かせません。」

濃すぎず薄すぎない中間色を選ぶことで、多少の汚れが付いても目立ちにくく、長期間きれいな印象を保ちやすくなるため、美観を優先したい人や、掃除やメンテナンスの手間を減らしたい人には、グレーやベージュといった中間色が安心です。

4. ツートーンカラーの料金を事前に確認

外壁塗装には1色ではなく、2色以上使用したいというケースもあるでしょう。ツートーンなど複数の色を使用する場合、色ごとに養生や塗料の切り替え作業が発生するため、費用が追加される可能性があります。業者や工事内容によっては費用が変わらないケースもありますが、2色以上を使う場合は、追加料金が発生するかどうかを事前に確認しておきましょう。

ツヤありかツヤなしか

ツヤの有無は、外観全体の印象を左右するため、ツヤの有無も塗料選びでは迷うポイントです。

例えばツヤありは表面がつるりとしているため、光の反射で華やかさや清潔感を演出できます。逆にツヤを抑えると落ち着きや重厚感が増し、周囲の景観になじみやすくなるのが特徴です。

前述の通り、外壁塗装では最近、マットで落ち着いた雰囲気が好まれる傾向にあり、シンプルで上品な外観にしたい場合にはツヤ消しや3分ツヤといった控えめな光沢が人気です。一方で、明るくはっきりとした印象を求めるなら、光沢のあるツヤありを選ぶのも良いでしょう。

ただし、ツヤの度合いは光の当たり方によっても変わって見えるため、想像だけで決めるのは危険です。サンプルを使い、日向や日陰など条件を変えて確認することで、実際の仕上がりに近いイメージをつかむことができます。外壁の色選びと同様に、ツヤ感も事前にしっかり検討することが、満足度の高い仕上がりにつながります。

気候や環境に適した塗料を選ぶポイント

外壁塗装では、住んでいる地域の気候や家の立地条件によって、適した塗料が異なります。例えば、夏の暑さが厳しい地域では遮熱性のある塗料を採用することで、外壁や建材そのものが高温になるのを抑えられます。単に室内の快適性を高めるだけでなく、外壁材の劣化を防ぐという効果も期待できます。

一方、寒冷地であれば断熱効果を持つ塗料が選択肢に入ります。外の冷気を遮ることで室内の暖房効率が上がり、冬場の光熱費削減にもつながります。また、沿岸部や都市部のように排気ガスや粉じんが多い地域では、防汚性能の高い塗料を選ぶことで、美観を長く維持しやすくなります。

さらに、日当たりが悪く湿気が多い環境では、カビや藻の発生を抑える成分を含んだ塗料を選ぶと効果的です。特に北側の壁面は湿気がこもりやすく、緑色の藻や黒ずみが発生しやすいため、こうした機能を重視するケースも少なくありません。

このように、気候や環境は塗料選びに直結する大きな要素です。どの塗料が自宅に合うかは専門的な判断が必要になるため、施工業者に立地や環境の特徴を伝え、適した塗料を提案してもらうことが安心につながります。

塗料に付加される機能

“暑い・寒い”、“汚れやすい”といった具体的な悩みを施工業者に伝えることは、最適な塗料を選ぶ近道です。塗料には、こうした悩みに応えるために遮熱・断熱・防カビ・防藻などの機能が付加された特殊塗料が用意されています。

「“汚れは本当に困る”といった具体的なお悩みを率直に伝えていただく方が、施工業者としても適切な塗料をご提案しやすくなります。遠慮せずに意思表示をしていただくのがおすすめです」

住まいに合った機能性塗料を選ぶことで、これまで諦めていた不便や悩みが改善できる可能性があります。

わからないことはリフォーム業者に相談

塗料に関する情報は専門的で複雑なものが多く、すべてを自分で理解するのは簡単ではありません。だからこそ、最終的には信頼できるプロの知識と経験を頼りにすることが、満足度の高い塗装工事につながります。

外壁塗装を検討する場合は、複数の業者から相見積もりを取り、それぞれの提案内容を比較検討するのが安心です。見積もりの際は、金額だけでなく見積もり内容をしっかりと確認し、“なぜその塗料を推奨するのか”や“下塗りにはどの製品を使うのか”などといった点も質問し、納得のいく説明をしてくれる施工業者を選ぶことが重要です。

(画像/PIXTA)

外壁塗装リフォームQ&A

ここからは、外壁塗装を検討する際に多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。

Q:外壁塗装のメリットは?

A:「外壁塗装のメリットは、外観を美しく整えるだけでなく、塗膜によって雨風や紫外線から建物を保護し、住まいを長持ちさせる点にあります」

建物を長く使えば将来的に大規模な修繕が必要になりますが、定期的な塗装を行うことで修繕の時期を延ばしたり、規模や費用を抑えたりできる可能性があります。資産価値を維持し、安心して暮らしを続けるために、外壁塗装は欠かせない予防的なメンテナンスといえます。

Q:どれくらいの周期で外壁塗装をするべき?

A:おおむね10〜12年を目安に、専門家による点検をするのが安心です。

外壁塗装は“10年ごと”と言われることが多いですが、実際には塗料の種類や外壁材、立地環境によって劣化の進み方は異なります。

「“10年に一度と言われたから”と10年くらいで検討する方もいれば、もっと早いタイミングで相談される方もいます。

また、新築後の1回目と、2回目以降の塗装では検討のタイミングが違う場合も多く、新築後20年近く経ってから依頼するという方が少なからずいる一方で、2回目以降は前回使用した塗料の耐用年数を基準に、10〜12年程度で検討される方が多い傾向があります」

外観の変化や不安を感じたときには、年数にとらわれず専門業者に点検を依頼することが安心につながります。

Q:外壁塗装にかかる工事の期間はどのくらい?

A:「一般的な一戸建てで、工事の期間は20日〜1カ月ほどかかります。高圧洗浄、コーキング補修などの下地処理に1週間くらいかかり、塗装自体も下塗り・中塗り・上塗りと工程を分けて行います。それぞれしっかり乾燥時間をとらなければならないので、外壁塗装は数日で済ませられるものではありません」

外壁塗装の工期は天候にも左右されるため、余裕を持ったスケジュールを考えておくことが大切です。なお、工事期間中も基本的に住みながら行うことが一般的です。

(画像/PIXTA)

Q:外壁塗装を頼む業者はどう選ぶ?

A:正式に依頼する前に、必ず相見積もりをとって比較検討しましょう。

適正な価格と工事内容を見極めるために、少なくとも2〜3社から見積もりを取るのが安心です。

見積もりを比較する際は、総額の安さだけで判断せず、見積書の内容や担当者の対応、保証内容などを総合的に比較するようにしましょう。

塗料の種類別に外壁塗装の実例を紹介

塗料選びのコツや注意点などを見てきましたが、実際に使用する塗料によってどのような外観に仕上がるのか、具体的なイメージをつかむため、外壁塗装の実例を3つご紹介します。

※価格は施工当時のもので、単独工事をする場合の概算

【実例1】シリコン塗料|ツートーンカラーで雰囲気を一新

外壁の汚れが気になるということに加え、色をガラリと変えたいということで、ツートーンカラーで外壁塗装を行いました。塗料は耐候性や遮熱性、低汚染性の性能を備えたシリコンREVOを使用。雰囲気が変わり、おしゃれな外観になりました。

Before(画像提供/参邑)

After(画像提供/参邑)

DATA

価格:84万円

面積:158m2

工期:1カ月

塗料:シリコンREVO

施工会社:参邑

【実例2】フッ素塗料|デザイン性を活かして塗り替え

劣化による黒ずみやサイディングの汚れが気になるということで外壁塗装を依頼。玄関部分のデザイン性の高いサイディングの壁は、単色に塗り潰されてしまうとデザイン性が半減するため、WB(ウォールバリア)多彩仕上工法※でサイディングに模様をつけました。

※特殊ローラーの多色仕上げで、サイディングに立体感と高級感を出す、スズカファインの特許工法

Before(画像提供/参邑)

After(画像提供/参邑)

DATA

価格:140万円

面積:199m2

工期:1カ月

塗料:フッ素REVO1000ーIR

施工会社:参邑

【実例3】無機塗料|長く美観を保てる塗料で海外のようなホワイトハウスに

塗装が剥げてきてしまっていたピンクの外壁を真っ白に塗装して、海外の家のようなホワイトハウスに生まれ変わりました。

スーパーセランフレックスという機能性が高い塗料を使用することで、長期にわたって外観の美観を保つことができます。ホワイトは光を反射しやすいため、特に暑い時期には外壁表面の温度を抑える効果があり、濃い色と比べ、退色しにくいのも魅力です。

Before(画像提供/参邑)

After(画像提供/参邑)

DATA

価格:167万円

面積:174m2

工期:1カ月

塗料:スーパーセランフレックス

施工会社:参邑

【まとめ】塗料の選び方やメンテナンスで長く快適に暮らせる家に

外壁塗装は、単に家の見た目をきれいにするだけでなく、大切な住まいを紫外線や雨風から守り、その寿命を延ばすための重要なメンテナンスです。

外壁塗装の塗料選びでは、まず、予算と求める耐久性のバランスを見ながら選ぶのが一般的ですが、その際には、今後のライフプランも考慮し、長期的なメンテナンスコストを意識して耐用年数を検討することが大切です。

また、“夏の暑さがつらい”、“外壁の汚れが気になる”といった具体的な悩みを施工業者に伝えることで、遮熱や防汚といった機能性塗料を提案してもらえる可能性があります。さらに、色選びも重要なポイントなので、必ずカラーシミュレーションや大きめの塗り板サンプルを使って、実際の仕上がりを確認しましょう。

適切な時期に適切なメンテナンスを行うことが、大切な住まいの資産価値を守り、長く快適に暮らしていくための選択となります。外壁塗装は決して安くないリフォームですが、今回紹介したポイントも押さえながら、安心感と満足感のあるリフォームを実現してください。

●取材協力

参邑

構成・取材・文/島田美那子

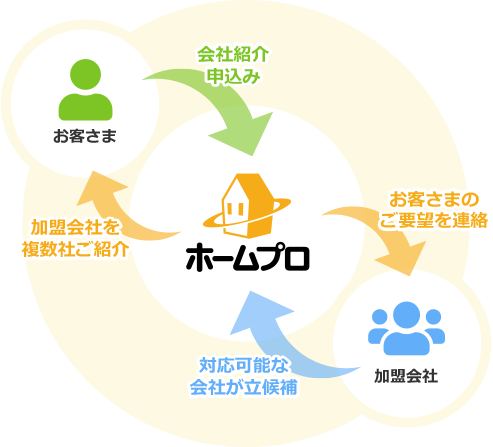

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

カテゴリ一覧

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ