リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

外壁塗装の色の組み合わせ完全ガイド!おしゃれなツートンカラーから3色使いまで失敗しないポイントを徹底解説

- 最終更新日:2025-09-30

外壁塗装の塗り替えは、これから10年以上の家の印象にかかわる、大切なリフォームです。家の外観はわが家の顔。無難すぎてもつまらないし、奇抜すぎてあとで後悔するのも困る……。せっかくの機会なので、少し個性を出しつつセンスのある配色を選びたいものです。

このガイドでは、外壁塗装の配色のコツについて、塗料メーカーである日本ペイントのコーディネーターにお話しを伺いました。

目次

- ・外壁塗装ってどこまで? 屋根はどうする?

- ・外壁塗装「色の組み合わせ」の基本ルール3つ

- ・最大3色、配色の黄金比を意識する

- ・色のトーン(明度・彩度)をそろえる

- ・周囲の景観や自然との調和を考える

- ・【実例付き】「ツートンカラー」の組み合わせ方

- ・階ごとに色を分ける

- ・タテに色を分ける

- ・家の形(凹凸)で色を分ける

- ・パーツなどポイント使いで色を分ける

- ・【上級者向け】外壁塗装「3色使い」成功のコツ

- ・配色の黄金比を守る

- ・色の組み合わせは2色→3色と段階的に検討する

- ・自然界にある色のバランスを参考にする

- ・ほかにもある、素材や色を組み合わせた外壁の個性の出し方

- ・外壁塗装の色選び・色の組み合わせでよくある失敗と対策

- ・色選び失敗の典型例とその原因

- ・失敗を避けるための最終チェックリスト

- ・【まとめ】外壁塗装の色の組み合わせは無限大!センスの良い住まいづくりはプロの力を借りるのが近道

外壁塗装ってどこまで? 屋根はどうする?

外壁塗装を考える際、パッとイメージするのは家全体の外観のイメージ。そうなると、壁ではないけど屋根も外観だし、どう考えたらいいの?と疑問に思うかもしれません。

「単に外壁塗装といったら、あくまでも外壁やそれに付随する庇や雨どいのようなパーツまでの話で、屋根は含みません。

ただし、同じようなタイミングに塗り替え時期を迎えるのであれば、まとめたほうがニ度手間になりません。外壁塗装も屋根塗装も足場代のコストが大きいので、一度にまとめることで割安になるのでオススメです」

もちろん、外壁と屋根の塗装が同じタイミングであれば、コストの面だけでなく、色の組み合わせのバランスも取りやすくなります。

外壁と屋根の配色については、一旦分けて考えてもOKだそうですが、屋根形状が、地面から見たときに色が目立つ形の場合は、外観のうちの一色として考え、バランスを取ったほうがまとまりやすくなります。

外壁塗装「色の組み合わせ」の基本ルール3つ

色の配分は、色が増えれば増えるほど複雑になっていきます。

そのため、まずは失敗しない基本のルールを押さえておきましょう。

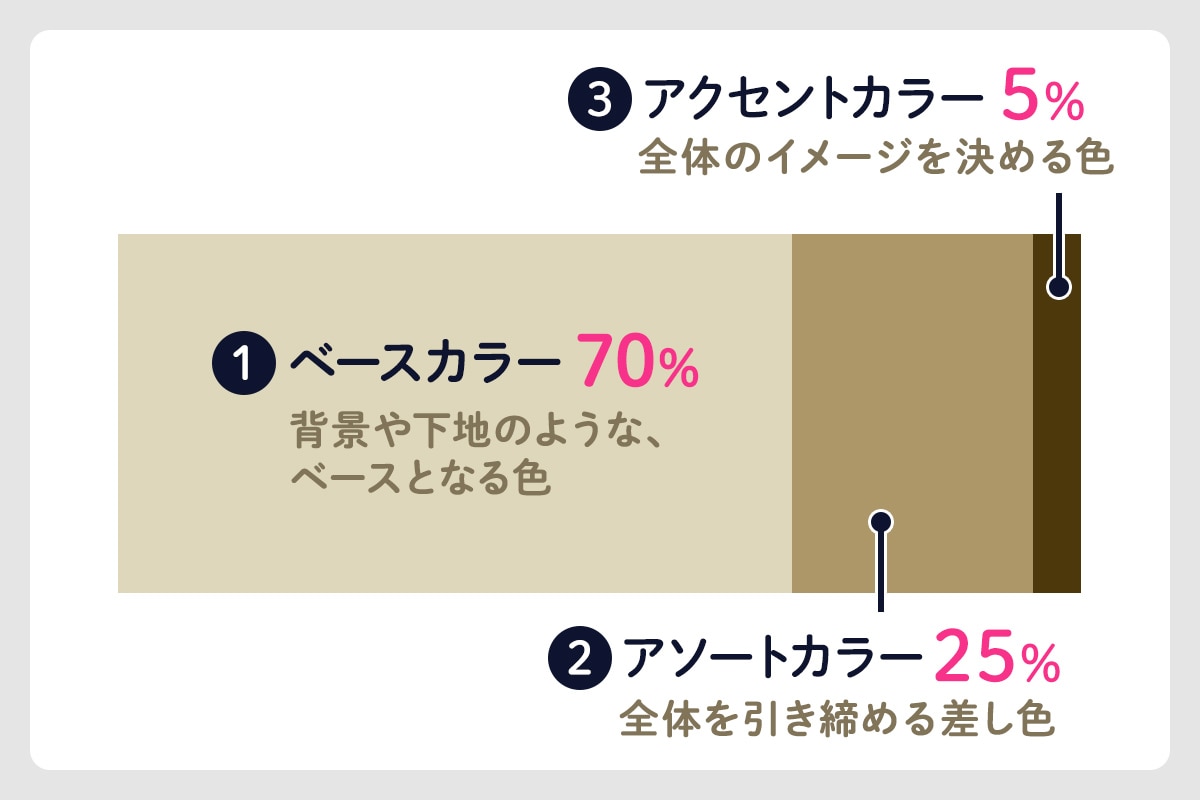

最大3色、配色の黄金比を意識する

配色を考えるとき、最初はいろいろやってみるのが楽しくなり、たくさんの色を使いがち。しかし、配色においては空間を美しく見せるための黄金比というのがあり、これは外壁にも応用できます。「70:25:5」の法則といわれるものです。

① ベースカラー 70% …背景や下地のような、ベースとなる色

② アソートカラー 25% …全体のイメージを決める色

③ アクセントカラー 5% …全体を引き締める差し色

色数は増えるほど組み合わせが難しくなりますので最大3色で考えておくとまとまりやすいでしょう。

「比率どおりに色の量を配分するというよりは、家の形に合わせて、まずは2色を配置してみるのがよいと思います。その上で、ちょっと物足りないなと思ったら、破風や帯のような小さな部分に差し色を入れると、全体が上手にまとまると思いますよ」

色のトーン(明度・彩度)をそろえる

色のトーンとは、明度(色の明暗の度合い)と彩度(色の鮮やかさ)によって分けられる色のグループのことです。簡単に言えば、くすんだ色とか、パステル系といった、イメージが同じ系統の色をまとめたものです。見る人が受け取るイメージを合わせていくと、色数が多くてもまとまりが良くなります。

「難しく考えず、色見本の同じグループの中から選べばOKと思っておくと、気楽に選べると思います」

2色選ぶとき、迷ったら色見本の同じシートから選ぶと安心(写真/PIXTA)

周囲の景観や自然との調和を考える

家の外観は、街並みを構成する要素の一つ。自宅だからと周囲の環境や街並みから浮いた色にしてしまうと、残念な印象になってしまうことも。その街並みの持つ雰囲気や植栽などの景観を考慮して色選びをすると、しっくりと落ち着きます。

基本的に、自然環境にある砂や植物の色であるグレー、ベージュ、グリーン、ブラウン系の色は周りとなじみやすい色です。

意外と主張が強いのは、真っ白です。建物が多い都心部ではなじむのですが、自然が豊かな環境では浮いてしまうこともあります。そういう場合は、アイボリーを検討してみるとよいでしょう。白にこだわりがなければ、ライトベージュやベージュのほうが自然になじみ、柔らかな印象になります。

外壁の色選びで一点注意しておきたいのは、自治体によっては景観に制限がかかっている地域があることです。これは、景観条例などに基づき、歴史的な資源が多い街や景勝地などの一部地域で、景観保護のために建物の外観や色に規制やガイドラインが設けられているものです。

「分譲当時は統一感のあるおしゃれな街並みだったのに、10数年たってそれぞれが方向性の違う外壁の色に塗り替え始めると、なんだか残念な感じに……。とはならないように気を付けたいですね。

家は長く住むものですし、資産でもありますから、すてきだなと思ってもらえる環境を保つことは資産価値の観点からも大切にしたいポイントです」

外壁の色を決める前に、地域のルールを確認するのも大切なプロセスです。

【実例付き】「ツートンカラー」の組み合わせ方

ツートンカラーにすると、デザイン性がアップし、立体感が出ます。

「ツートンカラーのメリットは、色が増えることでデザインに個性を発揮しやすくなり、印象を大きく変えられることです」

配色次第で“温かさ“や“さわやかさ”、“高級感”といったイメージをつくりやすく、単色に比べて華やかな印象になります。

特に面が大きい形の家では、立体感があることで単調にならずにすむのでオススメです。

外壁のデザイン性を高めるツートンカラーの基本的なパターンは4つです。

- 階ごとに色を分ける

- 縦に色を分ける

- 家の形(凹凸)で色を分ける

- パーツなどポイント使いで色を分ける

階ごとに色を分ける

ツートンカラーの中でも、バランスが取りやすく、よく目にするのが階ごとの配色です。

1階と2階のどちらに濃いめの色を配色するかにより、与える印象が変わります。

「最近は、濃い色を上に入れるモダンな感じがはやっています。新鮮でおしゃれな雰囲気になります。下の階を濃い色にすると、安定感のある落ち着いた雰囲気になります」

モノトーンのように対極にある色同士では、例えばダークカラーの持つ高級感や安定感にライトカラーのさわやかさや軽やかさが作用し、暗くなりすぎず程よいバランスでまとめることができます。

似た色同士のツートンカラーの場合は、その色の持つ“温かみ”や“シャープさ”のようなイメージのまま、グラデーションのようなデザインを楽しむことができます。

(写真/岩手共販株式会社(LIXILリフォームショップ 岩手共販)

(写真/株式会社みすず)

タテに色を分ける

縦に配色を分けると、都会的でスタイリッシュな印象になります。2色目をアクセントとして使う場合は、デザインが強調されます。

温かみのある色を使いつつ、縦の塗り分けにより引き締った印象に(写真/株式会社サンエイ(高千穂のリフォーム))

模様のような縦ライン。サッシ回りに暗い配色をすると、将来の雨だれシミが目立ちにくくなる効果あり(写真/株式会社陽だまり工房)

家の形(凹凸)で色を分ける

バルコニーなど、建物の形を活かして一部を塗り替えると、立体感が強調されます。

バルコニーのダークカラーがフォーカルポイントに(写真/株式会社ウスイ建装)

玄関からバルコニーにかけての出っ張り部分に印象的なグリーンを配色(写真/株式会社サンエイ(高千穂のリフォーム))

パーツなどポイント使いで色を分ける

破風や帯のような小さなパーツを効果的に使うことで、華やかさや落ち着き、個性など、イメージを加えることができます。

赤や青など目立つ色を使いたいときは、こういった小さな部分に差し色として使うとよいでしょう。

「白っぽい明るい色を使えば、やさしく華やかな印象になります。黒っぽいダークカラーを使えば、上品で落ち着きのある印象になります」 パーツの色は、窓枠の色とそろえると、バランスが取りやすくなります。

グレーを黒のラインで引き締めた落ち着きのあるたたずまい(写真/浪速リモデリング株式会社)

【上級者向け】外壁塗装「3色使い」成功のコツ

明るい色には「かわいい」「カジュアル」など、暗い色には「重厚感」「クラシカル」、鮮やかな色には「個性的」のように、色にはそれぞれが発信するイメージがあります。

そのため、色数が増えれば増えるほど情報が複雑になります。

では、どうすれば上手に3色を配色できるのでしょうか。

配色の黄金比を守る

3色ともなるとバランスよく配色するのが難しくなるので、先に述べたように配色の黄金比を意識することが大切です。色の割合を厳密に守るというわけではなく、アクセントカラーは少量で効果的に使うという程度の意識でOKです。

流行のダーク系のブラウンとグレーの組み合わせを黒の帯で引き締めたシックな組み合わせ(写真/ニッカホーム株式会社)

色の組み合わせは2色→3色と段階的に検討する

配色を考える際の前提として「3色ありきではない、と念頭に置いておきましょう。2色を組み合わせても物足りなさを感じた場合に、3色目を入れてバランスをとることを検討しましょう」

家のサイズが小さかったり、形が複雑な場合、色数が多いと雑然とした印象になってしまうこともあるので、2色で検討してから3色とステップを踏んでいくのがオススメです。

グレーの濃淡のつなぎ目に真っ白なラインを入れてメリハリを出した3色使い(写真/有限会社 建匠テック)

自然界にある色のバランスを参考にする

「樹木など、自然界で目にするものには、色のバランスに違和感はないと思います。例えば光が当たった葉っぱの黄色、葉っぱ自体の緑色、影になった黒っぽい緑色のような組み合わせです。こういった自然の法則は安心感や安定感のある組み合わせなので、調和のとれた配色の参考にしやすいと思います」

色選びの参考になる森の陰影(写真/PIXTA)

このように、自然界の光と影の見え方に合わせて、”明るい色は黄み寄りに、暗い色は青み寄りになるよう色を組み合わせる”ことを、「ナチュラルハーモニー」といいます。近い色同士の組み合わせです。

この法則を逆(光を青みに、影を黄色み)にした、似ていない色の組み合わせを「コンプレックスハーモニー」といいます。自然界で見慣れない色のため、目新しさやクリエイティブなイメージをつくれますが、目立ちやすいので注意が必要です。

グレーベージュを基調に、深緑と若草色を配色したナチュラルな組み合わせ(写真/ミサワリフォーム株式会社)

ほかにもある、素材や色を組み合わせた外壁の個性の出し方

同じ色でも、壁の素材により印象は変わります。例えば、塗り壁と鎧張り(ラップサイディング)の壁では、陰影の出方により受ける印象はがらりと変わるものです。

色選びの際は、わが家の外壁の場合の見え方は、とプロに聞いてみるのがよいでしょう。もっと個性を出したいという場合には、選ぶ色に個性を出す方法もあります。

少ない色数でも、鎧張りにできる陰影のおかげで華やか(写真/大和ホーム株式会社)

また、サイディングとタイルのような、違う素材の組み合わせも個性を出しやすくなります。既存のサイディングの柄を活かす場合は、高圧洗浄後にクリア塗装をする方法もあります。なお、既存のタイルの場合は、塗り替えではなく洗浄と補修に留めたほうがきれいが長持ちします。

塗り替えだけでなく、新たに軽いタイルを張り印象をがらりと変える方法もある(写真/遠州鉄道株式会社(遠鉄のリフォーム))

わが家らしいオリジナリティーが出したい!という要望は、担当者に伝えてみると何かアイデアが出てくるかもしれません。ちょっとした工夫でも、大きな満足感につながるでしょう。

家族の思い出になる、玄関横につけた家族全員の手形(写真/株式会社南部建装 プロタイムズ岐阜南店)

外壁塗装の色選び・色の組み合わせでよくある失敗と対策

よくある失敗の内容と対応策を知っておけば、安心してリフォームを進められます。

色選び失敗の典型例とその原因

●統一感がなく、ちぐはぐに見える

色のトーンや配色のバランスが悪いことが考えられます。同じトーンの色から選ぶと合う色を選びやすいです。 また、ちぐはぐな感じは環境とのアンマッチから受ける印象かもしれません。環境ともトーンをそろえると落ち着きます。

(写真/PIXTA)

●安っぽい印象になってしまった

適度なツヤは高級感をもたらしますが、強すぎるツヤは、安っぽく見えることもあります。塗料は同じ色でも艶なし、3分艶、5分艶、7分艶、艶あり、とツヤのレベルを分けて用意があることが多いので、新築のイメージに近い3分艶・5分艶あたりから選ぶとよいでしょう。

また、大きな建物を単色で塗ると、のっぺりとした印象で安っぽく感じることがあります

●想像していたイメージと仕上がりが違う

原因は大きく3つ考えられます。

1つは面積効果によるもの。色の見え方は、同じ色でも面積の大きさによって、小さな色見本で見たときと実際の壁に塗ったときの印象が違って見える「面積効果」という現象が起こります。

一般的には、広い面積になると明るい色はより明るく、暗い色はより暗く感じられる傾向があります。小さな色見本と実際の家の外壁では面積に大きな差があるため、色見本は少しでも大きなサイズで確認するのがオススメです。

2つ目は、環境による見え方の違い。蛍光灯の下と太陽光の下では、色見本の見え方は変わります。外と同じ光の下で確認すると良いでしょう。

また、実際の外壁は、見る時間帯や天気、季節といった太陽光の当たり方の違いでも印象が変わりますので、見え方は変わるものという認識をもつことも大切です。

色見本は太陽光で見ると仕上がりに近い色で見られる(写真/PIXTA)

3つ目は、シミュレーションを使った場合、電子機器が再現できる色で見ることになるので、そのイメージで固めすぎると、仕上がりに違和感を覚えてしまうことも。シミュレーションや色見本は、色の組み合わせの印象の確認や、イメージを共有する際のツールとして上手に使うのが◎です。

●飽きてしまった

塗料の種類や使用する環境下でも異なりますが、外壁塗装の塗り替え時期の目安は、10~15年程度です。使用する塗料のグレードによっては、これより短いものもあれば、20年近い耐用年数を期待できるものもあります。そのため、外壁のデザインは長期的視点で愛着が持てるように考えましょう。あまり奇抜なデザインを選ぶと、あとで後悔することも。

失敗を避けるための最終チェックリスト

- できるだけ大きな色見本を用意し、自然光で確認する

- 時間帯や天候による見え方の違いを考慮する

- 実際に家を塗り替えた時の景観を想像し、周囲との調和を考える

- 色数は無理に増やさない

- シミュレーションは配色の確認がメインで、仕上がりの色はあくまで目安と心得る

【まとめ】外壁塗装の色の組み合わせは無限大!センスの良い住まいづくりはプロの力を借りるのが近道

外壁塗装の色の組み合わせは、基本ルールを押さえ、人気のツートンカラーや3色使い、周辺環境との調和を考慮することで、想像以上の仕上がりが期待できます。しかし、色の組み合わせは複雑で、自信をもって進めるのはなかなか難しいかもしれません。

理想の家の外観を実現するには、専門的な知識と経験が不可欠です。色の持つ印象、塗料の特性、そして何よりも「あなたの家」に最適な組み合わせを提案してくれるのは、実績のある外壁塗装業者です。

施主が自分で色の知識を深めることも大切ですが、一番良いのは「どういうイメージにしたいか」という要望を担当者にしっかりと伝えて一緒に実現の方法を考えること。経験豊富な専門家からアドバイスをもらって決めていくほうが成功への近道です。

どの部分のリフォームにも言えることですが、自分のセンスと合う施工事例が多い会社を選び、相談しやすいパートナーを見つけることが大切です。

後悔しない外壁塗装のために、まずはプロに相談してみませんか?複数の業者の提案を比較検討することで、きっとあなただけの理想の色の組み合わせが見つかります。

●取材協力

日本ペイント

建物をはじめ、自動車動車補修用塗料や一般工業用塗料、家庭用塗料など、幅広い分野の塗料を製造し、国内外で高い評価を受ける。創業は明治時代で、140年以上続く老舗の総合塗料メーカー。

構成・取材・文/竹入はるな

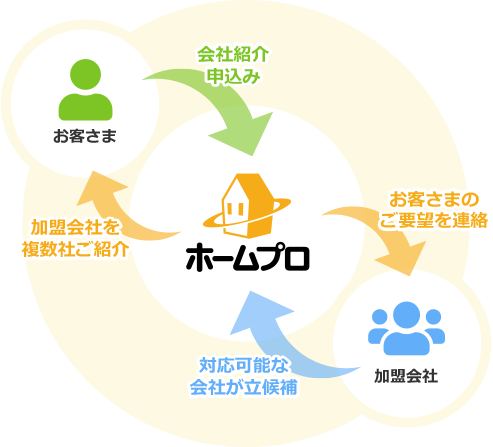

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

カテゴリ一覧

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ