リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

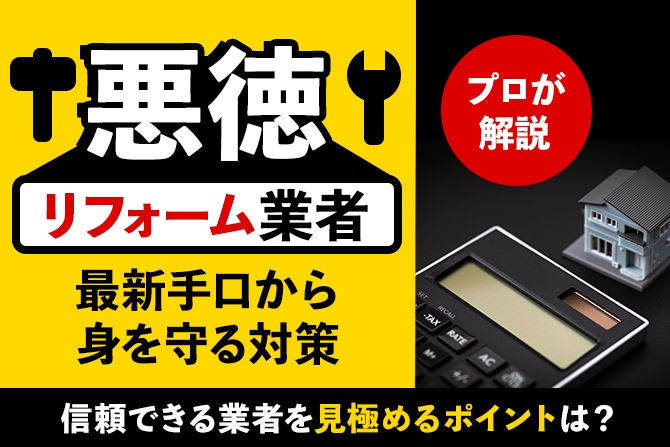

【プロが解説】悪徳リフォーム業者の最新手口から身を守る対策。信頼できる業者を見極めるポイントは?

- 最終更新日:2025-08-07

「リフォームを考えているけど、悪徳業者にだまされないか不安…」「リフォームの訪問営業が来たけど、これって詐欺?」 など、リフォームに関する不安や疑問はつきないものです。残念ながら、悪質な手口で消費者をだまそうとするリフォーム業者は存在します。悪質なリフォーム詐欺に遭わないためには、悪徳業者の手口を知り、被害に遭わないような対策を講じておくことが重要です。今回ホームプロでは、欠陥住宅問題やリフォーム詐欺に詳しい、NPO法人・建築Gメンの会事務局長で一級建築士の中山良夫さんにお話を伺いました。悪徳業者の典型的な手口から、だまされないための対策、万が一被害に遭ってしまった場合の対処法、そして何より信頼できる優良業者を見つけるための具体的な方法まで、安心してリフォームを成功させるための準備まで解説します。

目次

- ・悪徳リフォーム業者とは?

- ・悪徳リフォーム業者の典型的な手口

- ・無料点検を装う訪問営業

- ・不安をあおり、必要のないリフォーム工事を勧めてくる

- ・「今だけ」「特別価格」などで契約を焦らせる

- ・自然災害に便乗して勧誘する

- ・玄関まわりや表札へのマーキング

- ・安すぎる見積もりの後で追加請求

- ・契約書を出さない

- ・【事例で解説】悪徳業者の手抜き工事や欠陥工事

- ・耐震補強と称し、金物を床下や小屋裏に複数取り付ける

- ・床下に不要な調湿材や換気扇を取り付ける

- ・瓦屋根を固定するために、シーリングで隙間をなくしてしまう

- ・スレート屋根をタスペーサーの使用や縁切りを行わずに塗装する

- ・防火地域・準防火地域の建物の窓を防火性能を満たさない製品に交換する

- ・太陽光パネルの施工不良

- ・悪徳業者を見抜くため、契約前に確認すべきポイント

- ・実在するリフォーム業者かどうか

- ・そのリフォーム業者の実績

- ・担当者の言動

- ・見積書の内訳

- ・保証制度やアフターフォローの内容

- ・手付金の金額と支払い時期

- ・悪徳業者の一部は公的機関で調べられる

- ・信頼できる優良リフォーム業者の特徴と選び方

- ・実績があり、第三者の評価が高い

- ・建設業許可がある

- ・住宅リフォーム事業者団体に所属している

- ・見積もり内容が明確

- ・保証やアフターフォローが充実

- ・悪徳業者のターゲットになりやすい特徴とは?

- ・悪徳業者にだまされないための具体的な対策

- ・訪問業者を家に上げない

- ・相見積もりを取る

- ・契約は書面で交わす

- ・契約締結前の工事着手は断る

- ・工事中も自分の目で監視・確認する

- ・不安な場合は家族や専門家に相談する

- ・もし、悪徳業者と契約してしまったら?

- ・クーリングオフ制度を使う

- ・消費生活センターなど、第三者に相談

- ・安心してリフォームをするためにやっておくこと

- ・リフォームの目的や予算、優先順位を明確にする

- ・見積書・契約書・保証書はしっかり確認して保管

- ・リフォーム瑕疵保険を活用する

- ・信頼できる情報サイトや認定制度を活用する

- ・【まとめ】安心してリフォームを成功させるために

悪徳リフォーム業者とは?

悪徳リフォーム業者とは、強引な勧誘などによって不透明なリフォーム契約をし、不要な工事や手抜き工事、不当な高額請求などを行う業者です。

リフォーム詐欺トラブルは訪問販売が入口になるケースが多く、営業担当者は言葉巧みに契約を勧めます。被害者の中には、被害に遭ったという自覚がないケースも少なくないと言います。

「悪徳リフォームといっても、脅されたり、居座られたりすることで、無理やり契約を結ばされるようなものが多いわけではありません。実際は、家族と離れて暮らす高齢者などが、優しく接してくれる営業担当者にほだされて、契約してしまうというケースが多く、子どもがリフォーム詐欺に気づいて、これは詐欺だと高齢の親に指摘しても、だまされた本人はリフォーム業者のほうをかばってしまうというケースもあります」(NPO法人建築Gメンの会事務局長・一級建築士、中山良夫さん、以下同)

悪徳リフォーム業者によるリフォーム詐欺は、経済的な被害を与えるだけでなく、住まいの安全を脅かし、家族関係の崩壊を引き起こす可能性もあります。人ごとと思わずに、未然に防ぐ知識を身につけておくことが大事です。

悪徳リフォーム業者の典型的な手口

悪徳業者の手口は巧妙ですが、典型的な手口を知っておくことが身を守ることにつながります。ここでは悪徳業者の代表的な手口を見ていきましょう。

無料点検を装う訪問営業

「悪徳リフォーム詐欺のきっかけのほとんどが訪問営業です。訪問営業の口実は何でもよく、とにかく話をして、家の中に入ろうとします。家に上がって、工事する場所を探していくというのが定番の流れです」

無料点検などを装っての訪問営業ですが、“近隣で工事をしていたので…”、”近くの家でシロアリが発覚しました…”、“給湯器の無償定期点検です…”、“無料で排水管の清掃をします…”など、口実はさまざまです。どんな理由であっても、突然訪問するリフォーム業者には要注意と覚えておきましょう。

不安をあおり、必要のないリフォーム工事を勧めてくる

“屋根瓦がずれているから、放っておくと雨漏りが起こる”、 “壁にヒビが入っていて、耐震性に不安があるから耐震補強工事をしたほうがいい”などと、不要なリフォーム工事を勧めてくるのもよくある手口の一つです。

「耐震性については、一目見てその場で判断できるものではありません。耐震性に問題があるかどうかを判断するには、耐震診断が必要です。営業担当者が建物の外観だけを見て判断できるものではないので、耐震診断もせずに耐震性に不安があるというセールストークをされた場合は、リフォーム詐欺だと思って間違いないでしょう」

“すぐにリフォームをしないと危険”などと言われると、不安から契約をしてしまう人もいますが、本来不要な工事を勧めてくるような業者は、自分たちの利益優先で、住む人の生活のことなどは考慮していません。本当に必要な工事かどうか、冷静に見極めることが大事です。

外観を一目見ただけで、耐震性に問題があると指摘する業者は詐欺と思って警戒を(画像/PIXTA)

「今だけ」「特別価格」などで契約を焦らせる

”今だけの特別価格でキャンペーンは今日までです!” というようなセリフにも要注意です。 “今だけ”という言葉は、今を逃すと損をするかもしれないという心理的なプレッシャーを与え、消費者が冷静になるための時間を奪います。不利な条件の契約を結ばせようとする悪徳業者の手法です。

自然災害に便乗して勧誘する

台風などの自然災害の後によくある手口が、火災保険で屋根修理ができるとうたうリフォーム詐欺です。

火災保険の補償の対象となるのは、災害によって損傷した部分のみで、故意による損害や経年劣化などによる屋根の不具合については補償の対象ではありません。

「台風の後などに突然訪ねてきて、屋根に損傷があるとうそをつき、火災保険で直せますといった勧誘をする業者がいます。深く考えずに、保険で修理できるのならとお願いしてしまうと、意図せずに保険金詐欺に加担してしまうことがあります」

虚偽の保険金請求が判明すると、場合によっては詐欺罪に問われる可能性があります。

また、火災保険の保険金請求手続きについては、原則保険金を受け取る本人が行う必要がありますが、業者側が代理で手続きを行うと言って、法外なサポート料金などを請求してくるケースもあるので注意しましょう。

玄関まわりや表札へのマーキング

玄関や表札、郵便受けなどに知らないマークが書き込まれていたり、シールが貼られている場合は要注意です。

リフォーム詐欺とは限りませんが、訪問販売の業者などが、仲間内での情報共有などの目的で目印をつけている可能性があります。

「マークがつけられていると、同じような詐欺業者が次々訪問するようになり、被害が拡大することがあります。自宅の玄関まわりなどにマーキングを見つけた場合は、消したり、剥がしたり、場合によっては警察に相談するようにしましょう」

頻繁に訪問販売が訪れる場合は、玄関まわりなどに心当たりのないマークやシールがないか確認を(画像/PIXTA)

安すぎる見積もりの後で追加請求

見積もりで、他のリフォーム業者よりも明らかに安い見積もりを提示してくる業者にも注意が必要です。

金額に釣られて深く考えずに契約してしまうと、契約後に追加工事などの名目でどんどん金額が膨れ上がってしまうということがあります。

リフォームの場合、工事がはじまってから、追加工事が必要になることは珍しいことではありませんが、最初の見積もりがあまりに安く、その後、“もっと良い材料がある”、“ここも本当は直したほうがよい”など、断りにくい状態になってから次々と追加工事を提案するというのは悪質な手法です。

契約書を出さない

契約書を出さず、口約束で工事を進めようとする業者は論外ですが、契約書の内容が曖昧な場合も危険信号です。契約書はトラブルが発生した場合、双方の権利や義務を証明するのに不可欠な書類です。万が一の場合に不利な立場に立たされないよう、契約書を交わすことはもちろん、交わす契約書の内容には十分確認するようにしましょう。

リフォーム請負工事契約時の注意点。契約書・契約約款のチェックポイント#14

【事例で解説】悪徳業者の手抜き工事や欠陥工事

悪徳業者と契約してしまった場合、消費者側に専門知識がないことにつけこみ、見えない部分やわかりにくい部分で、手抜き工事や欠陥工事をされる恐れがあります。工事によって建物をどう補強するかということよりも、自分たちの利益のために不要な金物、設備をたくさん取り付けたり、施工不良によって新たな不具合をおこしたり、法律や条例に違反しているような状態に陥らせてしまうこともあります。

耐震補強と称し、金物を床下や小屋裏に複数取り付ける

不要な金物を取り付けるだけでは耐震補強はできません。1つ2万円する金物を100個など、大量の金物を床下や小屋裏などに取り付けるリフォーム工事を提案するケースもありますが、このような提案は耐震性に寄与せず、たくさんのアイテムを売りつけたいだけの悪質なリフォームです。

床下に不要な調湿材や換気扇を取り付ける

床下がカビているなどと言って、換気扇や調湿材を押し売りする業者もいます。床下の地面から上がってくる湿気を抑えるには防湿シートを敷くのが一般的で、調湿材よりも防湿シートの方が安価で効果的です。また、床下に換気扇を無理に設置するために、基礎を壊してしまうような例もあるので注意しましょう。

瓦屋根を固定するために、シーリングで隙間をなくしてしまう

瓦屋根がずれているから固定するといって、瓦と瓦の隙間を全てシーリングで埋めてしまう業者がいます。瓦は重なり合う隙間から雨水を排水するような構造になっているため、必要な隙間を埋めてしまうと、その後雨漏りなどが発生するリスクが高まります。

スレート屋根をタスペーサーの使用や縁切りを行わずに塗装する

スレート屋根の場合も、雨水などを逃すために、屋根材の重なり部分に隙間が必要です。塗装の際は、タスペーサーという部材を使用するか、カッターなどで縁切りという隙間をつくる作業を行うものですが、その作業を怠ると瓦のケースと同様に、雨漏りなどを引き起こしかねません。

防火地域・準防火地域の建物の窓を防火性能を満たさない製品に交換する

防火地域・準防火地域の建物の場合、窓などの開口部には規制がかかります。建築基準法で定められた条件を満たさない窓にリフォームしてしまうと、建築基準法違反になります。

太陽光パネルの施工不良

太陽光パネルは正しく設置しないと雨漏りが生じたり、ケーブルが発熱し、火災につながることがあります。正しい知識や技術のない業者による安易な施工は危険です。

悪徳業者を見抜くため、契約前に確認すべきポイント

悪徳業者にだまされないためには、契約前にその業者が信頼できるかどうかを見極めることが何よりも重要です。

契約前に立ち止まって確認すべきポイントをチェックしていきましょう。

実在するリフォーム業者かどうか

当たり前のことではありますが、その業者が本当に存在し、事業実態があるかどうかを確認しましょう。まずはインターネット上にその業者の情報や口コミがあるかを調べたり、Google Mapsで名刺に記載された住所のストリートビューを見てみるのもよいでしょう。インターネットに不慣れであれば、家族や友人などの力を借りるという方法もあります。

そのような情報収集に加え、実際に自分の目で確かめるとさらに安心度は増します。

「理想を言えば、名刺に記載された住所に自分で足を運んで確認するのがおすすめです。また、足を運ぶことが難しいような距離にある会社が訪問営業に来た場合は、そもそも疑ったほうがいいかもしれません」

会社の所在地や電話番号、代表者名などの情報が公開されていても、実態があるとは限らないので、自分の目で確かめておくと安心です。

住所に足を運ぶと、事務所などはなく、空き地や駐車場というケースも(画像/PIXTA)

そのリフォーム業者の実績

業者の実績については、その業者のホームページや信頼できるポータルサイトなどに施工事例があれば、口コミを参考にすることができます。また、可能であれば、実際に施工した物件を見学させてもらうのも良いでしょう。

さらに、地元に根付いて、ある程度長く続いている業者であれば、安心感につながります。

担当者の言動

悪徳業者だからといって、脅したり、強引な勧誘をするというわけではなく、誠実な態度や優しい口調で、消費者の心理につけ込んでくるケースは少なくありません。そのような場合は、なかなか悪徳業者かどうかを見極めるのは難しいかもしれませんが、専門用語をきちんと説明してくれなかったり、こちらの要望をしっかり聞いてくれなかったり、契約をせかしたりという場合は危険信号です。

悪徳業者の手口として前述した、「今だけ特別価格…」「今すぐ工事をしないと危険…」などの常套句にも注意しましょう。

- 基本的な言葉遣いやマナーが身についているか

- 専門知識があるか

- こちらの要望をしっかり聞いてくれるか

- 無闇に不安をあおらないか

- 契約を急かさないか

見積書の内訳

見積書は詳細までしっかりと確認が必要です。“一式”という表記になっている場合は、どんな工事をするのか、何にいくらかかるのか、きちんとした内訳の提示を求めるようにしましょう。

「見積書には必ず内訳明細書がついています。内訳明細書には具体的な工事内容や工事仕様、施工面積、材料や設備機器などの数量や単価、メーカーや商品名、型番、色なども記載されています。

口約束では、契約者である自分は理解しているつもりでも、内訳明細書に書かれていないと、トラブルがあった場合に第三者が判断できません。自分以外の人が見ても、どのような工事が行われるか想像できるかどうかということを念頭に、きちんと詳細が明記されているか確認するといいでしょう」

- 材料費、工事費、諸経費など、項目ごとに具体的な金額が記載されているか

- 使用する材料や設備の単価、数量、メーカー、品番、色などが明記されているか

保証制度やアフターフォローの内容

リフォームは工事をやって終わりではありません。そのとき不具合が起きた時のアフターフォロー体制があるかどうかはとても大事なポイントです。保証などについては口約束ではなく、保証対象や期間などを書いた文書を提示してもらいましょう。

手付金の金額と支払い時期

手付金や中間金については、金額や支払うタイミングについて、契約前にしっかりと確認しておかなければいけません。

「工事の途中で会社が倒産するというケースもあるので、お金の支払いについては、原則、進捗を上回る金額を支払わないような契約にしましょう。例えば、家を新築する場合は、最初に基本計画を立ててラフな図面を作成するなど、準備費用がかかる分、契約した金額の1割程度を手付金として支払うことが一般的ですが、規模の小さな、部分リフォームなどの場合は特に図面の作成などをするわけではありません。工事着手前に例えば工事費用の5割など、高額な手付金を請求される場合は注意が必要です」

また、手付金や中間金だけでなく、工事完了前に全額の支払いを要求されても、支払うことは避けましょう。

悪徳業者の一部は公的機関で調べられる

契約前に業者の信頼性を確認するために、行政処分の有無について調べることも有効です。

- 消費者庁「特定商取引法ガイド」

消費者庁が特定商取引法に関する情報の提供を目的に運営しているサイト。特定商取引法に違反した事業者に対して行なった行政処分について、執行事例などが検索できます。 - 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」

建設業・宅建業など、国土交通省が所管する事業者の過去の行政処分歴等を検索することができます。

なお、処分を受けた業者でも、その後是正され、今は悪徳業者ではない可能性もありますが、怪しいと思った場合は、念のため確認するとよいでしょう。

そのほか、相談やトラブルなどの事例などが閲覧できるサイトもあります。自分に類似しているケースがないかなど調べてみると、悪徳業者かどうかの判断の一助になるかもしれません。

- 国民生活センター「PIO-NET」(全国消費生活情報ネットワークシステム)

消費者から消費生活センターに寄せられた苦情や相談の情報を収集したデータベース。センターに寄せられた相談事例などが検索できます。 - 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル(R)」 住宅に関する相談を専門に受け付ける国土交通大臣指定の相談窓口。サイトではリフォームなどのトラブルについての事例が検索できます。

信頼できる優良リフォーム業者の特徴と選び方

悪徳業者がいる一方で、多くのリフォーム業者は誠実に事業を行なっています。信頼に足る優良業者に共通する特徴も見ていきましょう。

実績があり、第三者の評価が高い

業歴が浅くても優良な業者は存在しますが、地域密着型で数年以上の施工実績があるような業者は安心感があります。

「ある程度、地元で長く営業している会社の場合は、その土地でのつきあいやしがらみなどもあり、簡単に逃げることができません。そのような業歴は一つの信頼の証になります。依頼したことのある人に直接話を聞くこともしやすいので、業者を判断する手掛かりになると思います」

業歴が長い=優良業者とは限りませんが、ある程度の業歴は安心材料といえます。口コミなどの第三者の意見も併せて判断するとよいでしょう。

建設業許可がある

建設業許可の有無も目安になります。

「500万円未満の工事であれば建設業許可は不要ですが、建設業許可を持っている業者であるということは、資格を持った技術者が在籍していて、ある程度財務的な健全性があると考えられます。法令に違反した場合は、指導・処分の対象になるので、法令遵守の意識もあります」

建設業許可の有無については、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可番号、商号、所在地などを確認できるので、契約前に確認するといいでしょう。 ただし、許可がない業者でも、誠実な事業を行なっている業者はあります。建設業許可の有無については、信頼性や技術力を見極める手がかりの一つと考えておきましょう。

リフォーム業者の中には、建築士事務所登録をしている業者もあります。建築士事務所登録がある事務所には建築士が在籍しているため、よりリフォームの安心度は高まると中山さんは言います。建築士事務所登録をしている業者に依頼するときは、建築士が設計や監理(工事中の検査)を行う場合、費用的には高くなる可能性がありますが、より高い技術力や安心感を求めるのであれば、選択肢として検討するのもよいでしょう。

なお、建築士事務所登録の対象となる業務は設計などで、建設工事の請負は含まれていないため、建築士事務所登録をしていても、建設業許可はないという場合もあります。

住宅リフォーム事業者団体に所属している

住宅リフォーム事業者団体登録制度は、国土交通省が創設した制度で、リフォーム事業者は国が登録した住宅リフォーム事業者団体に加盟することができます。

「この登録団体に所属している構成員であれば、安全性は高いと考えていいでしょう。登録団体の構成員であるリフォーム事業者は登録団体が実施するコンプライアンス研修や技術講習を受ける必要があり、万が一トラブルになった場合も、登録団体には消費者からの苦情や相談を受け付ける仕組みがあります」

住宅リフォーム事業者団体に登録しているかどうかは、住宅リフォーム推進協議会のホームページで確認ができます。

見積もり内容が明確

前述のとおり、明細書には項目ごとに詳細で具体的な情報が記載されていてしかるべきです。素人でも理解しやすい見積書で、わからない点があれば丁寧に説明してくれるかどうかもポイントです。工事の透明性を大事にし、施主の立場に立って考えてくれるような業者を選ぶのが賢明です。

(画像/PIXTA)

保証やアフターフォローが充実

明確な保証内容を書面で提示してくれることはもちろんですが、工事後の定期的な点検・メンテナンスや、不具合が生じた場合のアフターフォローの体制が整っているかどうかもポイントです。その業者が顧客と長期的な信頼関係を築いていくことを重視しているかどうかがわかります。

また、リフォーム瑕疵(かし)保険の登録事業者かどうかも確認するのがおすすめです。リフォーム瑕疵保険は任意の保険で、リフォーム工事をした部分の瑕疵(欠陥)が見つかった時の補修費用などを補償してくれます。利用するには、リフォーム業者がリフォーム瑕疵保険の登録事業者であることが必要です。

「リフォーム瑕疵保険の登録事業者であるということは、保険会社の審査を通っているということなので、信頼に足る業者かどうかの、一つの目安になるでしょう」

悪徳業者のターゲットになりやすい特徴とは?

悪徳業者はあの手この手でターゲットを探しています。

例えば、30年前などのある一定の時期に分譲された区画などは、リフォームの需要がある家が多いと考えて重点的に営業をしたり、老朽化やメンテナンス不足が目で見てわかりやすい家は点検商法を持ち込みやすい家とみなしたりもします。

また、悪徳業者に狙われやすい人には傾向があります。

「悪徳業者のターゲットになりやすいのは、まず単身の高齢者です。家族や親族とのつながりが希薄で社会的に孤立しているような人は被害に遭いやすく、単身世帯でなくても、家族とコミュニケーションがきちんと取れていない場合は、だまされてしまうことがあります」

洗濯物やベビーカー・自転車の有無などを手掛かりに、家族構成などを推察されてしまうので外からわかる庭に出ているものなどにも要注意です。高齢者だけが住んでいそうな住宅は、狙われやすくなる可能性があると考えておきましょう。

さらに、若い世代でも、断れない人、立ち止まれない人は要注意です。

「話を聞いてしまったり、家に入れてしまうと、前に進むしかないと思ってよく考えずに契約をしてしまう人もいます。急かされても、契約を交わす前に一旦冷静になって、そのリフォームが本当に必要かどうかを考えてほしいと思います」

高齢の親と離れて暮らしている場合は、定期的に状況を尋ねて確認することで、未然に被害を防ぐことができるかもしれません。一緒に住んでいる場合も、普段から家族で話し合い、情報を共有することが被害防止につながります。

また、若い世代で自分は大丈夫と思っていても、いざとなると断れないことがあるかもしれません。そんな時はまず立ち止まって、誰かに相談するということが大事です。

高齢の親と離れて暮らしていても、定期的にコミュニケーションを取っておくことで防げる被害もある(画像/PIXTA)

悪徳業者にだまされないための具体的な対策

悪徳業者の被害に遭わないためにできる、具体的な対策を見ていきましょう。

訪問業者を家に上げない

悪徳リフォーム詐欺の多くは訪問販売が入口です。突然訪問してきた業者には応対しないことが大事です。点検だけでもと言われても、キッパリと断るようにしましょう。

突然訪問してきた業者は絶対に家に上げないことが鉄則(画像/PIXTA)

相見積もりを取る

契約を急かされても、必ず複数社から見積もりを取り、工事内容と価格を比較検討しましょう。

見積もり金額が極端に安い場合も高い場合も要注意です。リフォームの内容と金額をきちんと確認して妥当性を判断してから契約をするようにしましょう。

契約は書面で交わす

口約束で工事をお願いしてしまうのは絶対にNGです。契約書の内容はきちんと確認し、内容を理解した上で署名しましょう。

契約締結前の工事着手は断る

契約書を交わす前に工事の着手を迫る業者もいますが、その場合は決して工事を始めさせてはいけません。

工事が始まると断りにくくなってしまう心理が働くので、後から不当な請求などをされないためにも、絶対に断りましょう。

工事中も自分の目で監視・確認する

リフォーム工事がはじまったら、現場に足を運んで進捗状況などを確認しましょう。記録として現場の写真を撮っておくと、万が一トラブルが起きた場合には証拠になります。

「現場の人が不快になるのではと遠慮する必要はありません。気がひける場合は、“工事の記念に写真を撮らせてください”などと伝えれば大丈夫です」

不安な場合は家族や専門家に相談する

訪問販売の場合は必ず第三者に意見を仰ぎましょう。家族や友人に話をすることで、冷静に判断ができるようになります。

また、訪問販売のケースではない場合も、不安などを感じたら、必要に応じて建築士や弁護士などの専門家や消費生活センターなどに相談することも有効です。無料の相談ダイヤルなどを利用するのもよいでしょう。

「国土交通大臣指定の相談窓口・住まいるダイヤル(R)には無料のリフォーム見積チェックサービスもあるので、契約前に見積書を見てもらい、アドバイスをもらうのも有効な方法です」

- 住まいるダイヤル(R)(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

住宅に関するさまざまな相談に建築士の資格を持つ相談員が対応。契約前のリフォームの見積書をチェックしてもらい、電話で助言を受けられるサービスも利用できます。 - コレカラ(JERCO)

JERCO(日本住宅リフォーム産業協会)会員の相談員が、リフォームに関する悩みや不安に対し、地域性や専門性を活かしてアドバイスを行っています。 - 建築Gメンの会・無料電話相談

欠陥住宅問題に取り組む第三者検査機関・NPO法人建築Gメンの会の相談員名簿に掲載されている会員に、直接電話で相談ができます。

(画像/PIXTA)

もし、悪徳業者と契約してしまったら?

悪徳業者と契約してしまっても、諦めずに対応することが大事です。

クーリングオフ制度を使う

訪問販売などの特定の取引で契約した場合、原則8日以内であれば無条件で契約解除が可能です。クーリングオフは原則書面で行いますが、内容証明郵便など、証拠が残る形で送るようにしましょう。

また、クーリングオフは原則8日以内という期限がありますが、強引な勧誘による契約やうその説明があった場合など、8日を過ぎてもクーリングオフが可能なケースがあります。時間が経過してしまったからと諦めずに、まずは検討してみてください。

消費生活センターなど、第三者に相談

自力での交渉が難しい場合などは、消費生活センターや、前述した無料相談窓口などに相談しましょう。相談することで、適切なアドバイスが受けられ、消費生活センターではあっせん(トラブルに介入し、交渉すること)をしてくれる場合もあります。早めに相談することで、被害の拡大を防ぐことにもつながります。

消費者ホットライン(188)

悪徳商法などの被害やトラブルについてのホットライン。身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。

安心してリフォームをするためにやっておくこと

悪徳業者に騙されず、安心してリフォームを成功させるためには、事前の準備が欠かせません。

リフォームの目的や予算、優先順位を明確にする

なぜリフォームをするのか、どこを改善したいのかという目的を明確にし、予算の上限を決めておきましょう。

家族で話し合ったり、信頼できる人に相談するなどして、予算に対して優先順位を決めておくことで、不要な工事を勧められても断る判断をしやすくなるでしょう。

見積書・契約書・保証書はしっかり確認して保管

全ての書類は工事完了後も大切に保管しておきましょう。もちろん、契約前に見積書、契約書、保証書の内容は、しっかりと確認しておくことも重要です。

工事後にトラブルが起きた場合には、それらの書類が重要な証拠になります。

リフォーム瑕疵保険を活用する

リフォーム瑕疵保険は任意ですが、加入していれば工事後欠陥が見つかった場合に、業者が倒産していても補修費用などが保険金で支払われます。

「リフォーム瑕疵保険は任意ですが、加入していれば工事中に第三者機関の検査が入り、リフォーム工事の部分が保証対象になります。リフォーム瑕疵保険への加入は、大きな被害を防ぐ手段として、とても有効です」

リフォーム瑕疵保険とは。保険加入の流れや支払い対象などを解説/住まいのお金・制度のマニュアル#27

信頼できる情報サイトや認定制度を活用する

悪徳リフォーム詐欺の被害に遭わないためには、情報収集をしっかりと行い、信頼できるリフォーム業者と契約をすることが重要です。

先に紹介した、国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録団体に加盟しているかなどを確認したり、信頼できる情報サイトの口コミや施工事例を確認するのも良いでしょう。

また、ホームプロでは独自の審査基準をクリアしたリフォーム会社の情報を掲載しています。ぜひリフォーム業者選びの参考にしてみてください。

【まとめ】安心してリフォームを成功させるために

誰でも悪徳リフォーム詐欺の被害に遭う可能性はありますが、その手口を知り、適切な対策を講じることで、未然に被害を防ぐことはできます。せっかくリフォームをするのであれば、しっかりと準備をし、必要に応じて専門家の力も借りながら、納得のいくリフォームを実現してください。

●取材協力

NPO法人 建築Gメンの会 事務局長

一級建築士 中山良夫さん

構成・取材・文/島田美那子

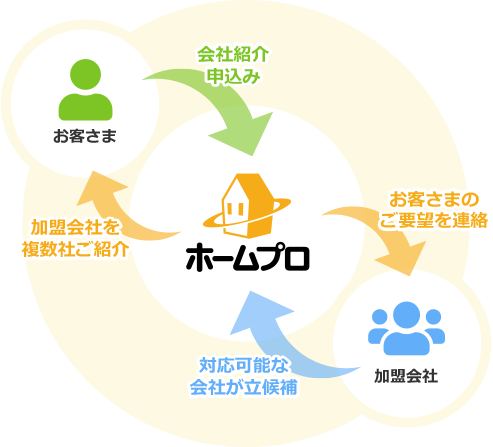

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

カテゴリ一覧

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ