リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

外壁塗装はDIYできる? 補助金はもらえる? 外壁塗装で失敗しないためのポイントを詳しく解説

- 最終更新日:2025-08-20

外壁を塗るだけなら、休日を利用して趣味の範囲でできるかも!? そう思っている人もいるかもしれませんが、果たして素人でも外壁を塗装するのは可能なのでしょうか。この記事では、外壁塗装のDIYが本当に可能なのか、メリット・デメリット、具体的な手順、外壁塗装の補助金制度を、さくら事務所のホームインスペクター・平野勝則さんに詳しく解説していただきます。外壁塗装のDIYを検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

- ・外壁塗装はDIYできる?

- ・DIYで外壁塗装を行うメリット

- ・費用を抑えられる

- ・自分の好きなタイミングで作業できる

- ・DIYで外壁塗装を行うデメリットと注意点

- ・正確かつ丁寧な作業が求められる

- ・ケガをする危険がある

- ・近隣とトラブルになる可能性がある

- ・外壁塗装の手順とDIYの注意点

- ・外壁塗装の手順

- ・①外壁塗装の前準備

- ・②足場の設置

- ・③養生

- ・④洗浄

- ・⑤下地処理

- ・⑥下塗り

- ・⑦中塗り・上塗り

- ・⑧付帯物の塗装等

- ・外壁塗装はプロにお任せするのがおすすめ その理由は?

- ・外壁塗装の目的は住宅の定期的な健康診断

- ・DIYでやるなら「失敗しても後悔しない」ように

- ・外壁塗装は補助金を受けられる?DIYではほぼ対象外

- ・省エネリフォーム系の補助金・助成金

- ・リフォーム全般系の補助金・助成金

- ・外壁塗装の工期の目安

- ・リフォーム会社・塗装会社に依頼した場合

- ・週末を利用してDIYで外壁塗装した場合

- ・プロによる外壁塗装の施工事例

- ・事例1:汚れやシーリングの劣化を解消、新築時の見た目を取り戻した

- ・事例2:シミュレーションしてもらい、希望通りのカラーリングに変更

- ・事例3:塗り替え時の点検で、外壁のひび割れなど不具合を解消

- ・まとめ

外壁塗装はDIYできる?

できる/できない、という2択なら、答えは「できる」です。しかし、外壁塗装には施工時の危険や、塗料選びや作業を間違えるとかえって費用がかかってしまうというリスクがあります。

ではDIYで行う場合、どのような危険や費用増のリスクがあるのでしょうか。以下、確認してみましょう。

DIYで外壁塗装を行うメリット

外壁塗装をDIYで行うメリットとは何か?をまずは整理しておきましょう。

費用を抑えられる

すべてのDIYの魅力のひとつが、リフォーム会社や業者といったプロに依頼する分の費用が抑えられることでしょう。外壁塗装をDIYで行う場合も同様です。

DIYで外壁を塗装すれば、当然リフォーム会社等に依頼するより費用を抑えやすくなります(画像/PIXTA)

外壁塗装の費用の目安は、総床面積が120㎡程度の2階建て(1階60㎡、2階60㎡)で、外観デザインにあまり凹凸のないシンプルな家の場合、60万~150万円くらいです。ほかに、足場代が25万~30万円くらいかかります。隣家が迫っているような狭小地など、足場の組みにくい立地では一般的に割増料金が必要です。

DIYで行う場合、この「60万~150万円くらい」から材料費(30万〜40万円)を引いた額が浮く計算になります。

自分の好きなタイミングで作業できる

DIYの醍醐味のひとつが、自分の好きなタイミングで作業できることです。もちろんリフォーム会社を探して選んだり、リフォーム会社等との打ち合わせも必要ありません。

趣味として外壁塗装を楽しめる人であれば、自分の好きなタイミングで作業できるのはメリットになるでしょう。

DIYで外壁塗装を行うデメリットと注意点

一方で、DIYで外壁塗装を行うデメリットや、注意点にはどんなものがあるのでしょうか。一つひとつ確認していきましょう。

正確かつ丁寧な作業が求められる

詳しい作業については後述しますが、外壁塗装には専門的な知識と経験にもとづいた正確で丁寧な作業が至るところに必要です。これらの判断を間違えたり、正確な作業ができなかった場合はやり直さなければなりません。そうなれば、当然再塗装のための費用がかかります。

また外壁材の塗装は、風雨などで劣化してきた外壁材を、再び強くするための作業です。しかし塗装が不正確だと、外壁材の劣化が進みます。外壁材は、建物の躯体(くたい)を守っていますから、外壁材が劣化すれば、そこから風雨やシロアリなどが浸入して建物の躯体の腐食を招くこともあります。

「もし躯体が劣化すれば、その修繕のための費用も必要になります」とホームインスペクターの平野勝則さん。

ですから、外壁塗装には正確かつ丁寧な作業が求められます。

ケガをする危険がある

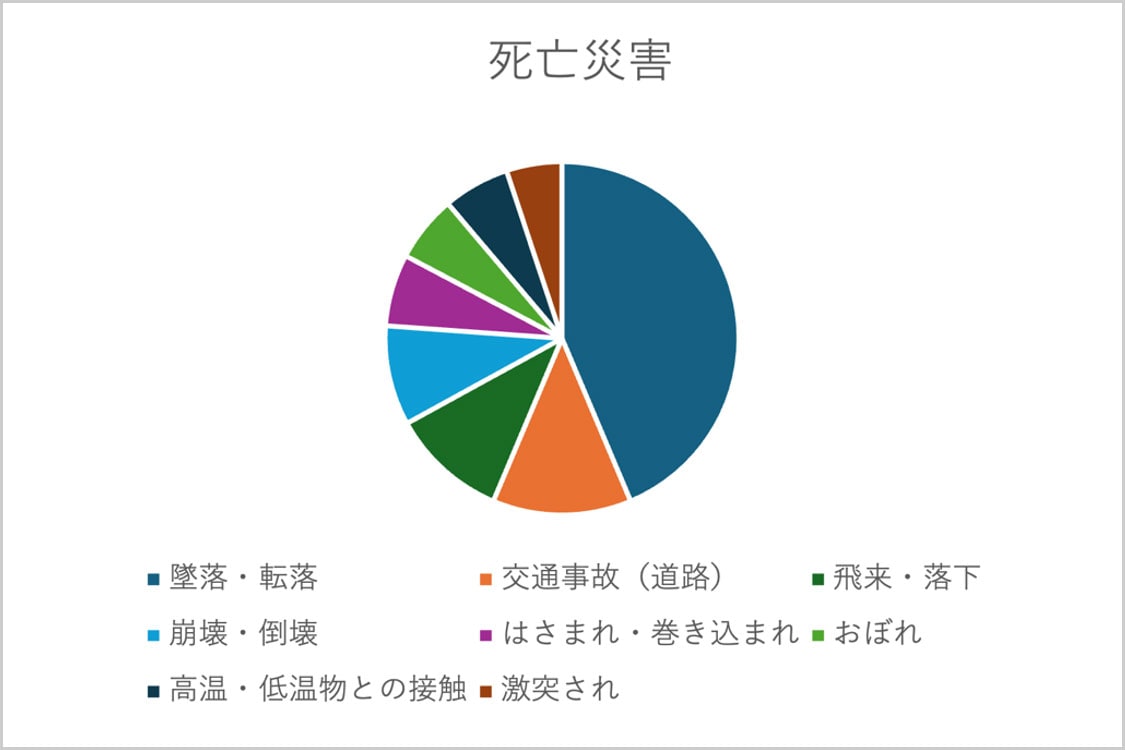

外壁塗装は高所での作業を伴います。そのため、転落事故の可能性があり、ケガをしたり、下手をすると死亡事故になることも。

厚生労働省による令和5年の建築業の労働災害発生状況において、事故の型別で最多だったのが「墜落・転落」で38.6%。また、死傷者も最多で31.6%でした。

■建築業における死亡災害の発生状況

厚生労働省「令和5年労働災害発生状況の分析等」より、建設業における労働災害発生状況の死亡災害をグラフ化したもの。事故の上記型別の発生件数は合計197件

高所作業には、このように「プロでも死に至る」危険があります。このことをしっかりと頭に入れておいてください。

近隣とトラブルになる可能性がある

外壁塗装では、塗料の飛散や騒音など、近隣に迷惑をかけてしまうリスクがあります。作業の前にしっかりと飛散防止ネットや養生など塗料の飛散対策等を施しておかないと、塗料が隣家の愛車や建物等についてしまい、その弁償をしなければならない場合もあります。

また外壁塗装は、塗料が飛ばなくても、周囲に臭いや音を“まき散らす”ことにもなります。たとえば、高圧洗浄機を使用する際はモーター音や水が壁に当たる大きな音が発生します。一般的に、高圧洗浄機の騒音レベルは60dB〜90dBといわれ、90dBはカラオケ店内に相当する音量です。

これらのトラブルを避けるためには、事前に近隣へ作業内容や期間を説明し、理解を得ておくことが不可欠です。それを怠ると、トラブルにつながり兼ねません。

外壁塗装前の洗浄時には大きな音が発生します(画像/PIXTA)

外壁塗装の手順とDIYの注意点

DIYで外壁塗装を行う際には、上記で述べたように工程の要所要所で注意すべき作業があります。ここでは、一般的な外壁塗装の手順と合わせてDIYの注意点を解説します。

外壁塗装の手順

まず外壁塗装の手順を理解しておきましょう。

外壁塗装は主に下記の順に作業を行います。

①外壁塗装の前準備

②足場の設置

③養生

④洗浄

⑤下地処理

⑥下塗り

⑦中塗り・上塗り

⑧付帯物の塗装等

それぞれの手順内で、どんな作業や判断が必要になるのか、確認しましょう。

①外壁塗装の前準備

外壁塗装を始める前に、まずは「近隣への挨拶」と「現場確認」を行います。

近隣への挨拶は、のちのトラブルを防ぐために欠かせません。特に臭いや音は、なかなか防ぎようがありませんから、事前の挨拶が重要になります。

また現場確認は、外壁の劣化具合(例えば塗膜が劣化して粉状になっているチョーキングなどがないか)の確認や、足場の設置や塗装作業の邪魔になりそうなものを確認する作業です。

必要に応じて、エアコンの室外機も動かします。

DIYの注意点

エアコンの室外機を移動する際、無理に動かすと、配管が破損して亀裂が入り、エアコンのガスが漏れて故障する可能性があります。

エアコンの室外機を避けて足場を組む必要がありますが、場合によっては一時的に撤去したほうがよい場合があります。その場合はエアコンの取り付け業者に依頼しましょう(画像/PIXTA)

②足場の設置

安全確保のため、外壁塗装を行う場合は必ず専門業者が組み立てた足場で作業を行うようにしましょう。

個人向けの足場のレンタルサービスもあり、中には専門業者が現地で組み立ててくれるところもあります。DIYで行う場合はそうしたサービスを利用するといいでしょう。

DIYの注意点

前提として、ハシゴや脚立での作業はとても危険ですので、避けるようにしましょう。特に隣家との距離が近い場合や、複雑な構造の建物の場合、専門業者でなければ適切な足場を組むことが難しいです。不安定な場所で作業をすれば、出来上がりのクオリティも満足いくものにならない可能性があります。

隣家が迫るような立地の場合、どうしても音が響きやすく、窓の位置によってはプライバシーの問題もあるため、事前の隣家への説明が重要になります(画像/PIXTA)

③養生

養生とは、塗装工事の際に塗料が付着しては困る箇所を、ビニールシートやマスキングテープなどで覆って保護する作業のことです。

植栽や車、エアコンの室外機、窓等はもちろん、立地環境にもよりますが、隣家にも塗料が飛散する可能性があれば隣家の車や建物、植栽などにも養生が必要です。

窓や雨戸に塗料が付着しないよう、ビニールシート等で養生します(画像/PIXTA)

また、足場には飛散防止ネットをかけます。これは塗料の飛沫を防止するほか、高圧洗浄をした際に汚れが飛び散るのを防ぐ役割があります。

塗料の飛沫防止や高圧洗浄による汚れの飛散防止の為に、このような飛散防止ネットが必要です(画像/PIXTA)

DIYの注意点

窓や雨戸に塗料が付着すると、開閉できなくなったりしますから、必ず養生が必要です。

④洗浄

塗装する箇所をブラシや高圧洗浄機で洗浄します。洗浄後は十分に乾燥させてから次の作業に移ってください。

外壁を洗浄する理由は、単に汚れを落として塗料がのりやすくするためだけではありません。本来は洗浄しながら外壁の劣化状況を把握する目的もあります。

例えば、サイディングならひび割れがないか、ひび割れならどんなひび割れか。あるいは雨水などの水分を含んで膨らんでいる箇所はないか、といったことを洗浄しながら調べていきましょう。

DIYの注意点

安易に劣化部分に高圧洗浄をかけてしまうと、状態によってはその部分が壊れてしまいます。『ここは高圧洗浄ではなくブラッシングにしよう』など、状況に応じて判断し、洗浄方法を使い分けるようにしてください。

⑤下地処理

下地処理とはひび割れの補修や古い塗膜の除去、シーリング処理など下塗り材を塗装できるようにする作業です。

ひび割れや傷以外にも、劣化のサインには塗膜の剥離やシーリング(外壁材のすき間やサッシ周りなどに充填される防水剤)の劣化、モルタル壁ならクラック(裂け目や亀裂)などがあります。

モルタルの壁にできたクラックの例(画像/PIXTA)

こうしたサインを見逃さず、適切な対処を行うのが下地処理です。

ひび割れひとつとっても、大きさによって補修方法が変わります。例えばひび割れがひどい箇所は、「Vカット」(またはUカット)と呼ばれる方法で、あえて傷口を開いて、外壁修理材料を埋め込み、その上に下塗りを施す方法もあります。

よく見ると、シーリング部分に割れた部分があります。こうした劣化も塗装前に修復する必要があります(画像/PIXTA)

また、シーリングの劣化に対しては、既存のシーリングの痩せた部分に塗り足す「増し打ち」と、既存のシーリングを一度剥がしてから新たに充填する「打ち替え」という方法があります。

DIYの注意点

サッシ周りには防水シートが張ってあるので、「打ち替え」をして誤って防水シートを傷付けてしまわないように、「増し打ち」を選ぶなど、状況に応じた方法を選択しましょう。

⑥下塗り

下塗りは、下地処理を終えた外壁に、新しい塗料が密着するようにするのが目的です。塗装面(下地)に下塗りを行い、塗装面を整えます。

下塗り材には、主にシーラーとフィラーがあります。シーラーひとつとっても、油性と水性があり、また劣化状況に応じて使用する種類も異なります。下塗り材を間違えると、塗料が密着せず、やがて剥がれてきますから、下地材の吟味は慎重に行いましょう。

| 主な下塗り材 | 特徴 |

|---|---|

| シーラー | 下地と塗料をしっかりと密着させる「接着剤」のような役割を果たす材料。主に大きな凹凸やひび割れがない場合に使用します。 |

| フィラー | 下地の凸凹や細かなひび割れがある場合、これらの凹凸やひび割れを埋めて表面を滑らかにする役割を果たす材料。モルタル壁などにひび割れや表面に荒れがある場合に使用します。 |

DIYの注意点

外壁の表面の塗膜がかなり劣化していると、下塗り材を塗膜が吸い込むことがあります。基本的には下塗り・中塗り・上塗りの合計3回塗るのが基本ですが、外壁材の塗膜が下塗り材を吸い込むような場合、まずは吸い込みを抑える処置が必要です。そのために劣化状況によっては下塗り材を2回塗るなど、現場の状況に応じて適切な判断を心掛けましょう。

外壁の下塗り。既存の濃い色の外壁から薄い色に変える場合は、下の色を完全に消さないといけません。また遮熱性や防カビ性など機能性を持たせたい場合は、それにあった下地材を選ぶ必要があります。

⑦中塗り・上塗り

中塗りと上塗りは同じ塗料を用います。ほとんどの塗料は2回塗ることで塗膜の強度が出ます。

DIYの注意点

塗りむらがあったり、その前の下塗りが不十分だったりすると、そこから塗料が剥離しやすくなります。中塗りの塗膜が乾かないうちに次の上塗りを行うと、これも剥離の原因になるため、塗料メーカー規定の乾燥時間を守ることが重要です。

外壁の上塗り。下塗りや中塗りがしっかりされていないと、数年で塗装が剥がれる場合があります。

⑧付帯物の塗装等

外壁塗装を行う場合、雨どいやシャッターボックス、換気口などもあわせて再塗装するのが一般的です。これらも外壁と同じように風雨にさらされ、紫外線を浴びて劣化している可能性が高いためです。

付帯物を塗装する場合、塗装面の種類や素材によって、下地処理の方法や塗料が異なることもあるので、注意が必要です。

また、それぞれを別々に塗装する場合、その度に足場の費用が必要になりますから、費用対効果的にも外壁塗装と付帯物の塗装は同時に行うことがおすすめです。

外壁塗装はプロにお任せするのがおすすめ その理由は?

ここまで外壁塗装について確認してみて、「見た目をきれいにするだけなのに、なんでここまで面倒なの?」と思うかも知れませんが、そもそも外壁塗装は外壁をキレイにするだけが目的ではないのです。

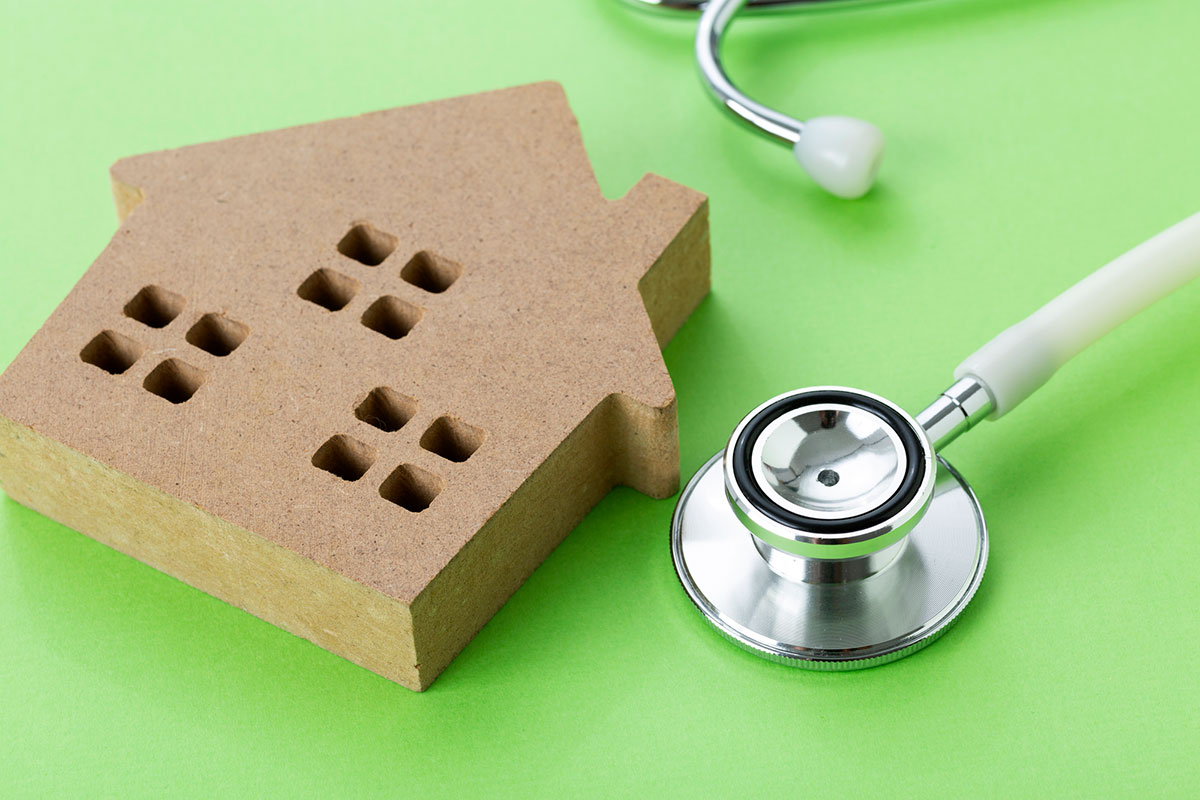

外壁塗装の目的は住宅の定期的な健康診断

タイル壁やレンガ壁を除き、外壁材は表面を塗料で覆うことで風雨や紫外線による劣化を防いでいます。それでも風雨や紫外線に長年さらされていれば、塗膜が劣化します。そうなると、その下にある基材や、さらに下の防水層も劣化しやすくなり、やがて外壁の下にある建物の躯体にも影響が及ぶようになります。

そのため、外壁材の種類や商品により異なりますが、一般的に10年〜15年に1回の頻度で表面の塗料を塗り替える必要があります。これが「外壁塗装」です。

さらに、専門知識に長けたプロなら、塗り替え作業の過程で外壁の状態をしっかりと見極めます。たとえ小さくても重要なひび割れがあった場合、それを見落とてしまうと、そのひび割れがやがて大きくなり、雨水やシロアリが侵入して、躯体を腐らせてしまいます。

人間も、健康を維持するために定期的な健康診断を受けます。その際に何か見つかれば医者の判断を仰ぎ、薬を飲んだり、場合によっては手術するなど対応します。

早期発見、早期治療。人間も建物も、そのほうが費用を抑えられるのは言うまでもありません。

つまり、外壁塗装は、お化粧直しだけでなく、住宅の定期的な健康診断でもあるのです。

外壁を塗装するのは、単に見た目をキレイにするだけでなく、家を守っている外壁の状態を把握し、必要に応じて修復するための定期的な健康診断でもあります(画像/PIXTA)

DIYでやるなら「失敗しても後悔しない」ように

このように外壁塗装は住宅の定期的な健康診断です。そのため、「劣化状況」の見極めはとても重要になります。「劣化」にはさまざまな症状・現象がありますが、これらを素人が見て判断し、対策を講じるのは至難の業でしょう。

また「足場を組んでまで塗装はせずに、手の届く範囲だけやろうかな」という人もいらっしゃるかもしれませんが、逆に言えば、手の届かないところの外壁の状態は分からないということです。そうしたところのシーリングや、屋根との接続部分にひび割れがあっても、放っておくことになります。

そういったリスクがあることをまずは理解し、DIYを行うのか、プロに依頼するのか、後悔のない選択をするようにしましょう。

外壁塗装は補助金を受けられる?DIYではほぼ対象外

外壁塗装で補助金・助成金が受けられるケースはありますが、DIYで外壁塗装を行う場合はほとんど対象外であることに注意が必要です。

外壁塗装で補助金・助成金が受けられる可能性がある補助金・助成金制度は、主に「省エネリフォーム」系と「リフォーム全般」系の2つに分けられます。

省エネリフォーム系の補助金・助成金

まず「省エネリフォーム」系の多くは、基本的に断熱材や断熱窓、太陽光発電やエコキュートなど省エネ機器等の導入に対して補助・助成が行われます。

遮熱塗装で補助・助成が受けられる場合もありますが、「屋根」や「壁の断熱改修」などが必須になることが多く、外壁塗装だけで補助・助成を行ってくれる自治体はほとんどありません。

■「省エネリフォーム」系の例

東京都品川区「令和7年度 住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)」の場合

| 工事内容 | 基準 | 助成額 |

|---|---|---|

| 遮熱性塗装 | 屋根・屋上・外壁・ベランダのいずれかに一定基準以上の遮熱性塗装を使用 | 上限20万円 |

※2025年7月時点の情報ですのでご注意ください。諸条件については各自ご確認ください。

リフォーム全般系の補助金・助成金

一方、空き家対策や地場産業の活性化目的等で自治体がリフォーム全般に対して補助・助成金制度を設けている場合があります。これが「リフォーム全般」系です。外壁塗装だけでも補助・助成を受け取れる場合がありますが、その場合、自治体内の施工業者に依頼するなどの諸条件が設けられれていることがほとんどです。

■「リフォーム全般」系の例

東京都目黒区「住宅リフォーム資金助成(一般リフォーム工事)」の場合

| 工事内容 | 基準 | 助成額 |

|---|---|---|

| 屋外改修工事 | 屋根・外壁の塗装や補修等の屋外改修工事 | 上限10万円 |

※2025年7月時点の情報ですのでご注意ください。諸条件については各自ご確認ください。

「外壁塗装で補助金が受け取れる」という勧誘文句で外壁塗装を勧めてくる会社がいる場合は、必ず自分で自治体の補助金・助成金制度を調べてから契約するようにしましょう。

外壁塗装の工期の目安

DIYで外壁塗装をする場合、どれくらい工期が必要になるのでしょうか。その目安をご紹介します。

リフォーム会社・塗装会社に依頼した場合

まず、リフォーム会社や塗装会社に依頼した場合の工期を確認しましょう。先ほどの費用の目安と同じく、総床面積が120㎡程度の2階建て(1階60㎡、2階60㎡)で、外観デザインにあまり凹凸のないシンプルな家の場合、工期は10日〜14日です。

だいたい2人で作業すると考えて10日なら20人工(にんく)、14日なら28人工という計算になります。

週末を利用してDIYで外壁塗装した場合

これを1人でやるのであれば、20日〜28日かかることになります。週末の土日をDIYの作業にあてるとして、20日なら2カ月半、28日なら3カ月半ということになります。

もちろん、これは順調に進んだ場合の話。天候次第で作業できない日もあるでしょうし、塗装中に外壁のひび割れなどを見つけた場合、その対処も必要。そうなると工期はさらに延びます。

プロによる外壁塗装の施工事例

リフォーム会社等プロに外壁塗装を依頼した場合、どのような仕上がりになるのか、ここでは3事例ご紹介します。

事例1:汚れやシーリングの劣化を解消、新築時の見た目を取り戻した

自宅を建ててから12年経過したため、施主は外壁と屋根の塗装を検討しました。そこでリフォーム会社に現地調査してもらうと、外壁は経年劣化による汚れやコケ、カビがあり、シーリングにも劣化が見られました。

そこで劣化したシーリングは打ち替えを行い、現状と同じ色で再塗装。外壁に艶が出て、新築時のような仕上がりになりました。

| 築年数 | 12年 |

|---|---|

| リフォーム費用 | 52万円(外壁単独工事の場合の概算) |

| 工期 | 1カ月 |

経年劣化によって汚れていたクリーム色の外壁は、施工後、新築時のような輝きを取り戻しました。

既存のシーリングを剥がして、新しいシーリングを密着させるための下塗り材を塗っているところ。

事例の詳細>相模原市南区 シリコン塗料での外壁塗装・屋根塗装

事例2:シミュレーションしてもらい、希望通りのカラーリングに変更

3色のサイディングを外壁に用いた自宅で暮らしていた施主は、外壁の塗り替え時期にあわせて、イメージチェンジすることにしました。

そこでリフォーム会社に色はもちろん、色数や塗り分けの位置なども変えた配色パターンをいくつか提案してもらい、その中から1つの配色パターンを選択。純白に近いホワイトと落ち着いたオリーブグリーンの自宅に、イメージチェンジすることができました。

| 築年数 | 11〜15年 |

|---|---|

| リフォーム費用 | 60万円(外壁単独工事の場合の概算) |

| 工期 | 2週間 |

チョーキング(塗膜の表面が粉状になり、触ると白い粉が付着する状態)が目立っていた外壁も、このように生まれ変わりました。

既存のブルーのサイディング部分は、一度白色の下塗り材で白に染め上げてから、オリーブグリーンに仕上げられています。

事例の詳細>屋根・外壁塗装(2色塗り分け)

事例3:塗り替え時の点検で、外壁のひび割れなど不具合を解消

築20年以上が経ち、施主は屋根と胴差(どうさし。上階と下界の境界に用いられる太い水平材)の塗膜の劣化が気になるようになりました。また他にも不具合がないか不安もあったので、リフォーム会社に点検を依頼。すると南面の外壁には細かいひび割れやチョーキングがあり、特に木部は塗膜の剥がれが目立っていました。

そこで外壁のひび割れは下塗り材で埋めて、傷んでいた胴差はガルバリウム鋼板の板金を張るなど修復。雨戸や雨どいも再塗装しました。生まれ変わった自宅を見て、施主は「新築のようだ」と喜んだそうです。

| 築年数 | 21〜25年 |

|---|---|

| リフォーム費用 | 65万円(外壁単独工事の場合の概算) |

| 工期 | 2週間 |

木部の塗膜の剥がれが目立ち、全体的に色あせていた外観ですが、白系と濃い茶系のメリハリのある塗り分けされ、キレイに仕上がりました。

工事中も駐車場が使えるよう、リフォーム会社に足場の組み方も工夫してもらいました。

事例の詳細>モルタル外壁とモニエル瓦の塗装

まとめ

家の外壁塗装は、ウッドデッキや犬小屋、塀を塗るのとはかなり異なります。特に高所作業にともなう危険性と、外壁の状態にあわせた適切な判断と正確な洗浄・塗装が必要である点は、素人のDIYではハードルが高いことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

外壁は雨水や紫外線、害虫等から家を守るという役割を果たしています。外壁が傷んで役割を果たせないようになれば、当然中身である躯体まで傷みます。

定期的に外壁塗装を行うのは、人間が定期的に健康診断を受けるのに似ています。趣味のランニングもするけれど、定期的な健康診断も受ける人はきっと多いはず。趣味のDIYでの塗装は塀やウッドデッキなどにとどめ、住宅は定期的な健康診断と考えて、リフォーム会社等に依頼するのがおすすめです。

取材協力/さくら事務所 平野勝則さん

プロホームインスペクター、二級建築士

構成・取材・文/籠島康弘

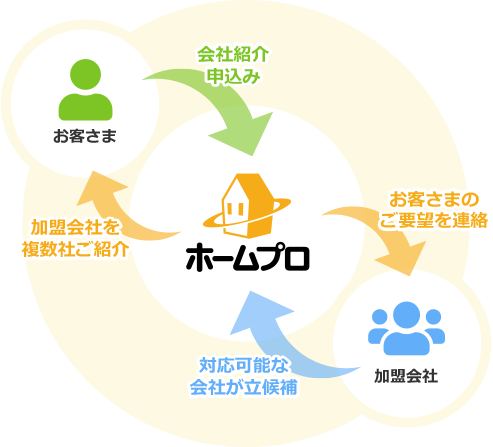

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

カテゴリ一覧

外壁塗装・外壁工事のリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ