リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

床下断熱はいらない?必要な理由やリフォームにおすすめの断熱材、後入れの費用相場を解説

- 最終更新日:2025-06-09

寒くなってくると暖房費がかさみます。こまめに暖房器具のスイッチを切ったり、厚着をしたりして工夫するのもよいですが、より省エネで効果的な床下断熱リフォームがおすすめです。ただ、初めてリフォームする場合、施工方法や費用などわからないことが多いかもしれません。そこでこのページでは、床下断熱が必要な理由と床下断熱に使われる素材、工事方法について解説します。リフォーム費用の相場や補助金についても確認しましょう。

目次

床下断熱はいらない?必要な理由とは

床下断熱は室内の床下部分に断熱材を施す工法をいいます。床下断熱が必要な主な理由は2つです。

1.床下からの冷気を遮断する

断熱材が床下から冷気が侵入するのを防ぐので、室内の温度を保ちやすくなります。一般住宅でよく使用されている合板フローリングは、空気が入る隙間の割合(空隙率)が低く、断熱性能に劣るため、特に寒い時期は床が冷たく感じます。

断熱材を床下に施工すると熱の伝わりが遅くなり、空隙率が高くなります。外部の温度が内部に伝わりにくくなるため、寒い時期でも暖かく感じられます。

2.気密性を高められる

断熱材で家の気密性を高められます。築年数の古い家は床下から入った隙間風が室内に侵入しやすく、足元から冷えを感じます。

床下断熱を行えば、隙間風の侵入を防ぎ、室温の低下を抑えることが可能です。気密性が高まればエネルギーロスを抑えられるので、夏冬問わずエアコンを効率よく使用できます。

床下断熱を行う方法

床下断熱で非常に重要なのが部屋の気密性を高めることで、その役割を果たすのが断熱材です。

床下断熱は断熱材を使用した施工が一般的です。断熱材は繊維系と発泡樹脂系の2種類があり、どちらも素材の中に空気の層を設けて断熱性を確保しています。この2種類はさらに細分化され、素材によって断熱性と特性が変わります。

床下に使われる断熱材の種類と特徴

断熱材は素材によって、性能に大きな違いがあります。具体的には以下の表の通りです。

| 分類 | 断熱材名 | 熱伝導率 |

| 繊維系断熱材 | グラスウール | 0.050w/m・k(密度10K)~0.036w/m・k(密度32K) |

| ロックウール(マット) | 0.038w/m・k | |

| セルローズファイバー | 0.040w/m・k | |

| ウールブレス | 0.044w/m・k | |

| 発泡樹脂系断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム | 0.40w/m・k以下~0.028w/m・k |

| ビーズ系ポリスチレンフォーム | 0.043w/m・k~0.034w/m・k | |

| ウレタンフォーム | 0.024w/m・k | |

| フェノールフォーム | 0.022w/m・k |

熱伝導率の数値が低くなるほど、熱を通しにくくなるため断熱性能は向上します。この表で比較した中で最も断熱性能が低いのは密度10Kのグラスウールで、最も性能が高い断熱材はフェノールフォームとわかります。

次に断熱材の種類と特性を解説します。

繊維系断熱材

●ロックウール

玄武岩・高炉スラグやそのほか天然岩石等を原材料にして加工される人造鉱物繊維です。繊維の間に空気を多く含んでいるため断熱性が高く、吸音性も高いため騒音対策になります。天然鉱物由来のため耐火性が高く、保湿性に優れています。

岩を原材料にしているのでアスベストと間違われやすいですが、アスベスト被害となる石綿とは別物なので、安心して使えます。

メリット:耐火性・耐熱性・保湿性・吸音性が高い

デメリット:重量が大きい(同じ無機繊維系のグラスウールと比較)、引張・曲げ強度が弱い

●グラスウール

リサイクルしたガラスを原料にし、高温で溶かして細かい繊維状に加工した断熱材です。繊維の間に空気を含み、熱を伝わりにくくします。ロックウールと同じく無機繊維系ですが、原料に違いがあります。

日本で最も使われているのがグラスウールです。断熱材の中でも安価で、リサイクル原料からつくるため、環境にも負荷を与えません。耐久性もあり、経年劣化が少ない素材です。

ただし、断熱材としては湿気に弱いため、断熱材に隙間がないように施工し、吸湿シートを施すなど、湿気対策を万全にした施工技術が必要です。

メリット:価格が安い、環境負荷が少ない、安全性・耐久性が高い

デメリット:断熱性能が低い(誤った施工で結露が発生し、湿気を含んでへたりが発生した場合)

●セルロースファイバー

古新聞や段ボール、木材チップなどを原材料としたエコな断熱材がセルロースファイバーです。木質繊維を裁断し、ふわふわの状態にした後、天然資源のホウ酸などの添加物を加えて製造します。断熱性は先に紹介したロックウールやグラスウールとほぼ同じぐらいの性能ですが、防音性が高いのが一番の特徴です。劇場やカラオケルームなど防音室にも使われるほどで、外からの騒音を防ぎ、家の中の大きな音や声などで近所を気にする必要がありません。

メリット:耐火性・防音性が高い、環境負荷が少ない

デメリット:コストが高い、取り扱い業者が少ない

●ウールブレス

ウールブレスは、羊毛を原料にした断熱材です。成型加工する際に接着剤を使用しないため、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド類をまったく含みません。有害物質や臭い物質を繊維内に取り込むという、ほかの断熱材にはない特徴があります。

羊毛自体の湿度を調節する機能が高く、周囲の湿度を約40~60%に保つ特性もあります。また、人体に無害のホウ酸を主成分とした、害虫除け機能を繊維に閉じ込めた状態でつくられるので、カビやダニが発生しにくくなるのもメリットです。

メリット:調湿効果が高い、安全性が高い(接着剤や防腐剤を使ってないため)、濡れても乾きが早い、省エネ効果・消臭力が高い

デメリット:コストが高い、施工者による技術の差が大きい

発泡樹脂系断熱材

●ビーズ系ポリスチレンフォーム(EPS)

ビーズ系ポリスチレンフォームは、一般的には発泡スチロールと呼ばれます。ポリスチレン樹脂に発泡剤と難燃材を混ぜてビーズ状にし、蒸気で発泡させてつくる断熱材です。金型に入れて加熱しながらつくるので、形状次第で自由な形に成型できるのが特徴です。

水や湿気に強く、加工も簡単にできるので断熱材として施工もしやすくなります。建材のほか、食品の輸送やスーパーの商品トレイ類に多く利用され、商品輸送の衝撃を和らげるため、緩衝材としての役割もあります。

メリット:湿気に強い、重量が小さい、加工性が高い、発泡樹脂系断熱材の中では価格が安い、耐久性が高い

デメリット:断熱性が低い、耐熱性が低い、耐久性が弱い、価格が高い(繊維系断熱材と比較)

●押出法ポリスチレンフォーム(XPS)

ポリスチレン樹脂に発泡剤と難燃剤を混ぜ、発泡させながら押し出して成型する断熱材です。ビーズ系ポリスチレンフォーム(EPS)と原料は同じ樹脂ですが、製造方法が異なります。

熱伝導率が低く、厚みを増すことで一層の断熱効果を望めるため、住宅建材など外部からの断熱が必要な用途に適した断熱材です。エアコンの消費を抑え、省エネ対策にもなります。

防蟻性能を備えているタイプが多く、シロアリの侵入を予防する効果もあります。住宅建材としては繊維系に比べると高価ですが、簡単な施工であれば、価格は安くなります。

メリット:湿気に強い、重量が小さい、加工や施工がしやすい、価格が安い(施工が簡単な場合)

デメリット:時間経過による性能低下が大きい(EPSと比較)、耐熱性が低い、強度が低い、衝撃に弱い

●硬質ウレタンフォーム(PUF)

ポリイソシアネートとポリオールに発泡剤などを加えてつくられる断熱材です。実際の建築現場では吹き付けて使用されるため、小さな隙間も埋めることができます。そのため発泡プラスチック系の中では気密性を確保しやすく、厚みが薄くても十分な断熱効果を得られます。湿気を防ぎ、変形しにくいため、耐久性が高いのも特徴です。

メリット:断熱性が高い(発泡プラスチック系断熱材と比較)、気密性が高い、難燃効果が高い、強度が高い

デメリット:硬度が高い、施工性能が低い、価格が高い

●フェノールフォーム(PF)

フェノールフォーム樹脂に発泡剤と硬化剤などを加えてボード状につくられる断熱材です。極めて高い独立気泡で構成されるため、長期間にわたり耐火・断熱性を維持できます。また、上記の表にある通り、トップクラスの断熱性能を誇り、ほかの断熱材と比較しても抜きん出た性能です。

フェノール樹脂は、鍋やフライパンなど調理器具の持ち手の部分に使用されている黒色の樹脂です。耐熱性が高く燃えないため、万一、火災になっても煙や有毒ガスがほとんど発生しません。

メリット:劣化が遅い(耐久性が高い)、耐薬品性が高い、耐熱性が高い、断熱性能が高い

デメリット:価格が高い、衝撃に弱い、吸水性・吸湿性が高い、耐水性が低い

床下におすすめなのは水に強い断熱材

床下断熱におすすめなのは、水に強い特性を持つ断熱材です。湿気が多い日本では水や湿気に弱い素材は結露やカビの発生につながるので、床下断熱材には向きません。水に強い特性を持つ断熱材を3つ紹介します。

1.セルロースファイバー

古紙や新聞紙を原料とした天然素材の木質繊維の断熱材で、木の繊維が空気の粒を多数含むことで断熱性を高めます。吹き付けていく充填工法を使用し、隅々まで断熱材を施すことで、隙間や偏りがなく、床下からの冷気侵入を防ぎます。 セルロースファイバーの大きな特徴は吸放湿効果です。木質繊維を細かくすることでさらに吸放湿性能を高め、結露の発生を防止することが可能です。

木質由来のセルロースファイバーにはもともと調湿効果が備わっており、湿度60%前後に調湿する力があります。一般的に人が快適と感じる湿度は約40~60%とされ、カビや害虫の発生が起きにくい状態も同じです。

2.ポリスチレンフォーム

ポリスチレン樹脂を発泡しながら成型した断熱材で、成型方法によってビーズ法、押出法の2種類があります。プラスチック素材のため、水分を弾き、湿気に強いのが特徴です。結露やカビの発生を防ぎ、安価で施工もしやすいため、昔から断熱材として使用されてきました。

ビーズ法ポリスチレンファームは一般的に発泡スチロールと呼ばれ、梱包材や食品トレイとして広く使われています。ボード状や筒状など施工の幅が広いのが特徴です。

押出法ポリスチレンファームの形状はボード状のみですが、ビーズ法よりもプラスチックの粒が小さく断熱性能が高いです。商品名でいうとスタイロフォームなどが有名で、家の基礎断熱材や床下断熱材のほかに外張り断熱材として多く利用されています。

3.ウレタンフォーム

ポリウレタン樹脂に複数の薬剤を配合し、発泡して成型した樹脂素材です。硬さにより軟質・半硬質・硬質の3つに分類されます。その中で住宅の断熱材に使用されているのは、木材と変わらない強度がある硬質ウレタンフォームです。

ウレタンフォームは気泡それぞれが独立した構造になっているため、水分や湿気、水蒸気の侵入を防ぐことができます。そのため、湿気が多く、結露を発生しやすい床下の断熱材の施工に適しています。水分を多少含んだとしても乾燥させれば断熱性を維持できます。

床下断熱を実現する2種類の工法

上記で紹介した断熱材を使用して床下断熱を行う工事方法は「床断熱工法」と「基礎断熱工法」の2種類があります。それぞれの施工方法を解説します。

1. 床断熱工法

床材であるフローリングの下部分を断熱する工法です。フローリングのすぐ下を断熱することで、床下からの冷気侵入を防ぎ、部屋の温度が下がるのを防ぎます。床の暖かさを感じるため、床暖房の効率も上がりやすくなります。床下の環境が屋外空間になるので通気性がよく、湿気がたまりにくい点もメリットです。断熱方法の技術が確立されているので、工事の品質を期待できます。

一方で施工の際には注意が必要です。床と断熱材との間に隙間があると断熱の効果が得られなくなるので、あらかじめ隙間ができないように施工する必要があります。

また時々床下の断熱材が落下していることがあるので、施工業者がきちんと施工しているかどうかにも注意が必要です。

そして使用する断熱材の種類によっては、防湿シートなどを使って湿気対策を行う必要があります。

2. 基礎断熱工法

住宅の基礎部分を断熱する工法です。基礎のコンクリートに断熱材を施します。床断熱に比べて、施工の負担が少なく、気密性を確保しやすいのが特徴です。断熱材を厚くできるため断熱性を高めやすいというメリットもあります。

一方、基礎断熱の場合には床下は室内空間になるため、24時間の換気が欠かせません。基礎に使用するコンクリートは施工後2~3年は湿気を放出するため、床下結露やカビの発生原因になってしまうためです。

なお、基礎の外側全体を断熱材で包む「基礎外断熱」を行うと、シロアリが断熱材を通り道にして侵入する可能性があります。その場合はシロアリに侵食されにくい防蟻処理断熱材などを選ぶことで対策を立てます。

床下断熱材を後入れした場合のリフォーム費用

床下断熱はリフォームの施工方法によって金額が大きく変わります。あくまで目安ですが、既存の床下に後入れで断熱材を取り付ける場合は、20坪で20万~30万円が相場です。フローリングの傷みが目立つため床の張り替えなども同時にリフォームする場合は、20坪で100万円以上と見てください。施工会社によって費用の幅があるため、複数社から見積もりを取ることをおすすめします。

床下断熱のリフォームで使える補助金

床下断熱リフォームに利用できる補助金は「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」です。 公募の時期などに関する詳細情報は公式ページで確認してください。

参考:既存住宅の断熱リフォーム支援事業/公益社団法人北海道環境財団

断熱性能の高い建材を使用して省エネ効果を見込んだ断熱リフォームを行った場合に助成されます。補助金額は補助対象経費の1/3以内で、上限金額は戸建住宅で120万円、集合住宅で15万円です。

申請できる対象者は戸建・集合住宅の個人所有者または所有予定者と、管理組合の代表者、賃貸住宅の所有者(個人・法人可)です。常時住まいに使用している専用住宅であることが条件で、店舗や事務所などとの併用は認められません。

このほか、断熱リフォームは地方自治体の制度を利用できるケースもあるので、お住まいの地域で補助金や助成金制度がないか検索してみましょう。

参考:地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト/一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

まとめ

床下断熱は床からの冷気を遮断し、断熱材で家の気密性を高めるので、冷暖房を効率よく使用できて省エネ効果を生みます。床下断熱材は「繊維系」と「発泡樹脂系」の2つに分かれます。繊維系には鉱物やリサイクルガラス、木質、羊毛などが原料に使われ、発泡樹脂系はプラスチック素材が原料です。特におすすめの断熱材は水に強い特性を持つ「セルロースファイバー」「ポリスチレンファーム」「ウレタンフォーム」です。

床下断熱は断熱材を施工する場所によって「床断熱工法」と「基礎断熱工法」の2種類があります。

床下断熱リフォーム費用は工法や施工範囲によって異なるため、予算内で最適な業者を選ぶには複数社に見積もりを取りましょう。国や自治体の補助金も活用してください。

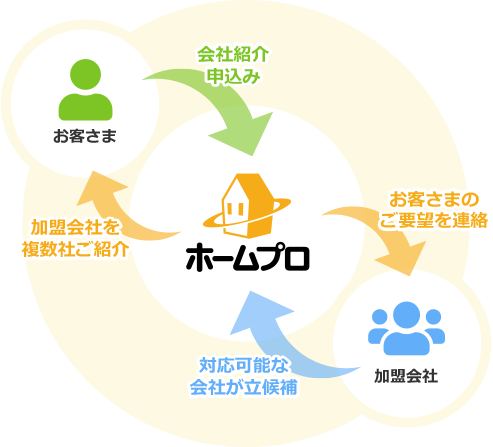

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

断熱リフォーム

カテゴリ一覧

断熱リフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ