リフォーム会社紹介

(匿名で申込む)

マイページにログイン

(会員・商談ページへ)

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

おしゃれなウッドフェンスはDIYできる?倒れないウッドフェンスを作るための手順や費用、DIY事例を紹介

- 最終更新日:2024-04-19

ウッドフェンスはおしゃれな目隠し壁として優れているため、庭に設置している方や、設置を検討している方も多いのではないでしょうか。

構造はシンプルながらデザイン性、機能性が高いウッドフェンスは、ホームセンターなどで自作キットも販売されているため、DIYにチャレンジしている方も多いようです。

今回は「せっかくならウッドフェンスを自分で作ってみたい!」という方に向けて、DIYの手順や必要な材料を解説しながら、すてきなウッドフェンスの事例をご紹介していきます。

目次

- ・1.庭をおしゃれに演出してくれる、ウッドフェンスの魅力を紹介

- ・1-1.ウッドフェンスのメリット

- ・1-2.ウッドフェンスのデメリット

- ・2.倒れないウッドフェンスをDIYするために大切なこと

- ・2-1.正確に施工する

- ・2-2. 人工木のウッドフェンスを選ぶ

- ・3.ウッドフェンスDIYに必要な道具と材料

- ・3-1.必要な工具

- ・3-2.必要な材料

- ・4.ウッドフェンスに使用する木材

- ・4-1.ハードウッド

- ・4-2.ソフトウッド

- ・4-3.人工木材

- ・5.ウッドフェンスのDIYにかかる費用

- ・5-1. DIYに必要な工具の費用

- ・5-2. 工具と木材以外に必要なものの費用

- ・6.ウッドフェンスDIYの手順

- ・6-1.設置場所を決め、基礎をつくる

- ・6-2.支柱とフェンス板をつくる

- ・6-3.倒れないように支柱を立てる

- ・6-4.支柱にフェンス板を貼る

- ・7.おしゃれなウッドフェンスのリフォーム施工事例8選

- ・7-1.【10万円】リズム感があっておしゃれなウッドフェンス

- ・7-2.【18万円】隣家との境界に存在感あるリアルウッドフェンス

- ・7-3.【18万円】アルミと無垢材の組み合わせがシックなウッドフェンス

- ・7-4.【20万円】圧迫感の少ない真っ白なウッドフェンス

- ・7-5.【26万円】環境にも配慮した人工木材の目隠しウッドフェンスに

- ・7-6.【30万円】樹脂木ウッドフェンスで隣家との境界をしっかりカバー

- ・7-7.【38万円】ウッドフェンスとアクセントポールで玄関を目隠し

- ・7-8.【46万円】ラティスタイプのおしゃれなウッドフェンスに

- ・7-9.ウッドフェンスをリフォームするときの注意点

- ・8. おしゃれなウッドフェンスで我が家に彩りを添えよう

1.庭をおしゃれに演出してくれる、ウッドフェンスの魅力を紹介

(画像/PIXTA)

ナチュラルな雰囲気を与えるウッドフェンスは、庭やエクステリアをおしゃれに演出するのに適したアイテムです。今のフェンスが古くなったので交換したい、近隣の視線が気になるから緩やかに遮りたいなどの理由で、リフォームして住まいに取り入れたいと考える方は多いではないでしょうか。

魅力の多いウッドフェンスですが、取り入れる前に知っておきたいメリット・デメリットを紹介しましょう。

1-1.ウッドフェンスのメリット

ウッドフェンスの一番のメリットは、木が与える独特の素材感です。アルミやコンクリートなど、エクステリアでよく用いられる素材とは異なり、木のナチュラルで素朴、やわらかであたたかみがある素材感は、庭をおしゃれな雰囲気に演出してくれます。木の中でも天然木を選べば、経年変化による色や風合いの変化を楽しめるでしょう。

木の自然な色合いは、洋風・和風、どちらにもマッチします。建物はもちろん、イングリッシュガーデンのような洋風の庭や、石や池などを配した和風の庭にも違和感なく用いることができます。さらに、庭に植えた花や芝生、生垣など、どのような種類の植物にも馴染みやすいともいえます。

また、ウッドフェンスはさまざまなデザインの商品が販売されているため、目的や用途に合わせて選ぶことが可能です。例えば、フェンス板の木と木の隙間が狭いタイプの商品を選べば近隣からの視線を緩やかに遮れるため、日中にカーテンを締め切ったりシャッターを閉めたりしなくてもプライバシーを守りながら家の中に十分に光を入れることができます。一方、木と木の間隔が広めのタイプを選べば風通しを確保できますし、適度に視線が入るので防犯効果も得られるといえるでしょう。

1-2.ウッドフェンスのデメリット

天然木は雨などの湿気や虫に弱く、腐食しやすい素材です。天然木でつくられたウッドフェンスの場合、使用する木材の種類によっては、定期的に防腐剤や防虫剤を塗ったり、ペンキを再塗装したりするなどのメンテナンスが必要になります。

もしメンテナンスを怠ってしまうと、色ムラが生じるなど見た目が悪くなるだけでなく、腐食が進み耐久性が著しく低下します。耐久性が低下すると強風で倒れたり、物がぶつかって壊れてしまったりするかもしれません。

これらのデメリットを避けたいならば、人工木材の活用をおすすめします。人工木材は基本的に塗装などのメンテナンスは不要ですし、湿気や虫の影響を受けないため耐久性も低下しません。

(画像/PIXTA)

ここまで、ウッドフェンスのメリット・デメリットを紹介しましたが、簡易的なものなら初挑戦でもDIYで設置することができます。

「ウッドフェンスを設置してみたいけれど、施工会社に頼むとなると予算が厳しいかも」という方は、DIYに挑戦してみてはいかがでしょうか。

2.倒れないウッドフェンスをDIYするために大切なこと

DIYでウッドフェンスを設置するときに気になるのが「倒れないようにするにはどうすればよいか」という点ではないでしょうか。ここでは、特に注意したいポイントを解説します。

2-1.正確に施工する

(画像/PIXTA)

ウッドフェンスは、フェンス板と、フェンス板を支える支柱から成ります。支柱を土に埋めて立てる場合には、ブロックやコンクリートを用いて基礎をつくり固定する方法が一般的です。つまり、ウッドフェンスを倒れないようにするためには、支柱を基礎でしっかりと固定することと、支柱とフェンスを強固に連結することが重要になります。

DIY用にフェンス板と支柱がセットになっている商品を購入して設置するなら、説明書をよく読み、正確に施工することが大事です。

自分で幅や高さなどを自由に設計したウッドフェンスを設けるなら、フェンスや支柱を購入するメーカーの担当者に、設計したプランの安全性や、倒れないように施工する方法を聞いてみるとよいでしょう。教えてもらったことを実践し、丁寧に施工するように心がけましょう。

2-2. 人工木のウッドフェンスを選ぶ

後述しますが、ウッドフェンスの素材は、大きく分けると天然木と人工木があります。天然木は独特の風合いが楽しめますが、湿気や虫に弱いという一面があります。そのため、定期的にメンテナンスをしたとしても最初の状態を保つのは難しく、腐食して倒れてしまう可能性があります。

人工木は、主に木粉と樹脂(プラスチック)からつくられています。天然木に近い色をもちつつ、樹脂ならでは耐久性を兼ね備えているため、腐食によって倒れてしまうことはほぼありません。

3.ウッドフェンスDIYに必要な道具と材料

(画像/PIXTA)

それでは、ウッドフェンスをDIYするために必要な道具と材料を確認していきましょう。ウッドデッキ以外にも使えるので、せっかくなら、他の庭具などのDIYに挑戦してみるのもいいかもしれませんね。

3-1.必要な工具

・インパクトドライバー:電動のドライバーです。手でネジを締めていると疲れてしまうだけでなく、強度も不足するので、インパクトドライバーを用意しましょう。

・のこぎり:ウッドフェンス用の木材を切って調整するために必要です。電動だと便利ですが、使い慣れない方や不安な方は、手挽き鋸で問題ありません。

・キリ:ネジ止め用や釘打ち用の穴を開けるのに使います。100円ショップのものでも構いません。

・スコップ:ウッドフェンスを立てるための穴を掘るために使います。あまり大きい必要はありませんが、使いやすいものを用意すると良いでしょう。

・バケツ:ウッドフェンスを固定するためのモルタルを練るために使用します。汚れても良い物を使用しましょう。

・水平器:ウッドフェンスが水平になっているかを確認するための道具です。正確さが大切なので、ホームセンターなどで使いやすい大きさのものを購入しましょう。

刷毛、ローラー:防腐剤などを塗る場合には、刷毛やローラーなども必要になります。

3-2.必要な材料

・フェンス用の板材:ウッドフェンスのメインになる板材です。ツーバイ材もしくはワンバイ材がおすすめです。屋外用に防腐処理が施されたものや、焼き込みがされているものもあります。

・支柱材:ウッドフェンスを支える柱になる木材です。強度的に3寸角(90mm×90mm)以上の材木を選ぶのがおすすめです。

・ステンレスビス:木材の固定に適した木ネジを選びましょう。ステンレスはそもそも防錆能力が高い金属ですが、さらに防錆処理がされているものもあります。

・足場用ブロック:ウッドフェンスは、場合によっては普通には手が届かない高さで作業することがあります。足場用のブロックを用意しておきましょう。

・モルタル:支柱を固定するためのモルタルです。

・笠木材:ウッドフェンスの一番上に取り付け、柱同士を固定する木材です。また、少しウッドフェンスよりせり出させることで、ウッドフェンスに落ちる雨を防ぐ役割もあります。

塗料:防腐剤やペンキなど、ウッドフェンスに塗りたいものを用意しておきましょう。

4.ウッドフェンスに使用する木材

(画像/PIXTA)

ウッドフェンスに適した木材はいろいろな種類があります。種類によって加工のしやすさや組み立てやすさ、強度や耐久性が異なります。

4-1.ハードウッド

イペ、エコアコールウッド、イタウバ、セランガンバツ、アマゾンジャラ、ウリンなどの、広葉樹の固い木材です。

しっかりと木目が詰まっていて比重が重く、ウリン材などは水に沈む木として知られています。耐久性が高く腐食しにくいため、長期間使用しても経年劣化しにくく、メンテナンスも簡単で済みます。

防腐剤やペンキの塗装がなくても長期の風雨に耐え、塗装をした場合も塗り替えの頻度は少なくてよいのは大きなメリットといえます。

反面、非常に重く硬い木材なので、家庭用の工具では加工が難しく、女性の力だと運搬も大変です。

4-2.ソフトウッド

マツ、ひのき、SPF材などの、針葉樹の柔らかい木材です。安価で加工がしやすく、軽いため、DIY初心者にもおすすめです。

耐候性が低いので、そのままではすぐに劣化してしまいますが、腐食を防ぐために防腐剤やペンキを塗ることで長期間使用できます。

塗料は1年を目安に塗り替えが必要なので、メンテナンスの手間がかかるのが難点といえるでしょう。

4-3.人工木材

木材状に加工された人工素材です。樹脂などでできているため、木の風合いとプラスチックの耐候性を併せ持っています。

人工木材の素材はメーカーによって異なるので、自分の好みに合う人工木材を探すのも、DIYの楽しみの一つといえるでしょう。

塗装などのメンテナンスが必要なく、天然木と比較するととても長持ちします。しかし、家庭用の工具では加工が難しく、微調整などもしにくいため、DIY初心者にはあまり向いていません。

5.ウッドフェンスのDIYにかかる費用

(画像/PIXTA)

5-1. DIYに必要な工具の費用

ウッドフェンスをDIYする場合、必要な工具を揃える必要があります。ここでは、各工具の費用の目安を紹介します。もしすでに家にある場合は、改めて購入する必要はありません。

・インパクトドライバー:小型タイプは3000円程度。一般的なサイズの充電式なら1万~2万円程度

・のこぎり:手挽きは1000~3000円程度。電動は8000~1万5000円程度

・キリ:100~1000円程度

・水平器:1000~3000円程度

・刷毛、ローラー:500~1000円程度

・スコップ:1000~3000円程度

・バケツ:300~500円程度

5-2. 工具と木材以外に必要なものの費用

工具と木材以外に必要なものとして、ステンレスビス、笠木材、塗料、足場用ブロック、モルタルなどがあります。形状や設置する場所により不要なものもあるので、プランを決めた段階でホームセンターやインターネットなどを利用し、費用を確認しておきましょう。

6.ウッドフェンスDIYの手順

(画像/PIXTA)

それでは、実際にウッドフェンスを作る手順を見ていきましょう。一つずつ手順を丁寧に進めていけば、想像しているよりもずっと簡単にできますよ。少し失敗しても、手作りならではの楽しみが味わえます。

ケガに注意して、軍手や厚手の服を着用して作業をしてください。

6-1.設置場所を決め、基礎をつくる

(画像/PIXTA)

- ・設置場所とフェンスの幅、高さを決める

設置場所を決め、幅や高さの目安になるよう、しっかりと目印を付けます。

- ・柱を立てる位置に穴を掘る

基礎となる柱を立てる位置に穴を掘ります。穴の深さは、基礎に使うブロックが地面から5cm程度出る深さにしましょう。ブロックの下に砂利を引く場合はその分も考慮して深さを決めてください。

- ・穴の中にブロックを置く

掘った穴の中に砂利を敷き、その上に基礎ブロックを置きます。ブロックを水平に置かないと、柱やフェンスを設置した時に傾いてしまいます。また、基礎を2つ以上設ける場合、ブロック同士の高さが合っている必要もあります。水平になっているか、それぞれの高さが同じかどうか確認しながら、ブロックを設置していきましょう。

- ・土を戻して穴を埋める

フェンスが倒れないように強度を高めたい場合は、ブロックの周りにセメントを流して固めておきましょう。

6-2.支柱とフェンス板をつくる

(画像/PIXTA)

- ・支柱とフェンス板をカットする

設計したサイズに合わせて、支柱とフェンス板をカットします。工具を使い慣れていなかったり、手間を省きたい人は、ホームセンターなでなどでカットしてもらうとよいでしょう。

- ・ペンキや防腐材などの塗装を行う

木材の種類に応じて防腐剤やペンキを塗装します。塗りたくない箇所にはしっかりと養生をしてから塗ってください。一度ではなく二度塗り、三度塗りすると、よりきれいに仕上がります。

6-3.倒れないように支柱を立てる

- ・掘った穴に支柱を立てる

水平器を使い、支柱がしっかりと水平になっていることを確認します。笠木を使う場合はこのときに設置します。ない場合でも、不要な木材で仮止めしておくと作業がしやすくなるでしょう。

- ・支柱が水平になったら、モルタルを流して固定する

水平が取れたら、支柱の根本にモルタルを流し込み、固定します。モルタルはしばらくの間液状なので、固まるまで揺すったり触ったりしないように気を付けましょう。

6-4.支柱にフェンス板を貼る

- ・板を張る場所の目印をつける

支柱にフェンス板を張る位置を決め、ステンレスビスや釘で止める場所の目印を付けます。目印部分をキリで穴を浅く開けておくと、ネジ止めがしやすくなります。

- ・板を張る

インパクトドライバーとステンレスビスを使ってフェンス板を張っていきます。スペーサーなどを使うと等間隔に張りやすくなり見た目がきれいに仕上がります。スペーサーとは板と板の間に挟んで物同士に一定の間隔を空ける器具のことで、DIYでは木材の端材などを使うこともあります。ネジ止め後に引き抜ければ良いので、適当な厚さの板を使うと良いでしょう。

7.おしゃれなウッドフェンスのリフォーム施工事例8選

(画像/PIXTA)

ここでは、ウッドフェンスをDIYで設置した事例を8つ紹介します。DIYでウッドフェンスを設置しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

7-1.【10万円】リズム感があっておしゃれなウッドフェンス

往来から玄関とお庭が丸見えだったので、ウッドフェンスを設置しました。波型のかわいいウッドフェンスには、ハンギングバスケットで鉢植えが掛けられてますますかわいいですね。

Before:道からの視線を遮るものがなにもなく、玄関が丸見えの状態でした。

After:波型のウッドフェンスで、しっかりと視界が遮られています。施主の方がご自身での設置を希望されており、支柱の固定とウッドフェンスの加工のみの工事でした。

事例の詳細:プライバシーも守れてラッキーでした。

7-2.【18万円】隣家との境界に存在感あるリアルウッドフェンス

お隣との間に目隠しになるフェンスを設置しました。ウッドフェンスなら、圧迫感がなく、目隠しっぽさのないデザインも可能です。ナチュラルな雰囲気に鉢植えなどを添え、さらに自然な雰囲気になりましたね。

Before:お隣との間には、腰の高さ程度の低いフェンスがあっただけでした。

After:木目がすてきなウッドフェンスにしたことで、圧迫感もなく、庭をおしゃれに演出しながら目隠しができました。

事例の詳細:リアルウッドフェンス

7-3.【18万円】アルミと無垢材の組み合わせがシックなウッドフェンス

しっかりとした目隠しを希望ということで、高さ2mのウッドフェンスを設置しました。柱はアルミですが、横板は無垢の木材で仕上げ、気持ちいい風が抜けます。

Before:今まではグリーンカーテンを作って目隠しにしていましたが、季節によっては育っていないので目隠しがないことも。

After:しっかりと目隠しになるウッドフェンスには、今まで通り植物を絡ませて楽しめそうですね。

事例の詳細:隣家からの目隠しをジャストサイズで設置

7-4.【20万円】圧迫感の少ない真っ白なウッドフェンス

お隣の通路との間に目隠しになるものを、ということで白い木目調のウッドフェンスを設置しました。白いウッドフェンスは明るく、おしゃれですね。

Before:通常のフェンスが設置されていたので、目隠しの機能はありませんでした。

After:しっかりと視線の高さから2mほどまでを覆うウッドフェンスは、白いおかげで閉塞感もなく、庭が明るくなります。侵入もしにくくなり、防犯にも役立ちそうです。

事例の詳細:隣地通路側に目隠しフェンスを設置しました。

7-5.【26万円】環境にも配慮した人工木材の目隠しウッドフェンスに

お庭と通りの間に目隠しのウッドフェンスを設置することで、緩やかに視線を遮りながらお庭の開放感を維持しました。

Before:通りと掃き出し窓の間にはなにもなく、家の中が丸見えになってしまっていました。

After:ウッドフェンスによって遮られ、覗かれなくなって安心です。使用した人工木材は、木材とプラスチック廃材を複合リサイクルした環境配慮型新素材なので、環境にも優しいのが嬉しいです。

事例の詳細:目隠し樹脂フェンスの新定番!

7-6.【30万円】樹脂木ウッドフェンスで隣家との境界をしっかりカバー

気になるお隣のブロック塀を隠してウッドフェンスを配置することで、ウッドデッキからの眺めが良くなり、デッキ空間とフェンスで見栄えを統一できました。

Before:せっかくのウッドデッキからの眺めに、お隣のブロック塀が気になる状態でした。

After:木目調の人工木材を使用して、ウッドデッキと統一感のあるおしゃれな空間になりましたね。

事例の詳細:ブロック塀を隠して素敵に目隠し

7-7.【38万円】ウッドフェンスとアクセントポールで玄関を目隠し

玄関まで丸見えだったお庭に、上から下までを覆う頑丈なウッドフェンスを設置しました。設置場所を緻密に計算することで、小さなウッドフェンスでもしっかりプライバシーが守れますね。

Before:アプローチから玄関先とお庭が丸見えで、なにをしているのか通りから全部見えてしまっていました。

After:ウッドフェンスのおかげでほとんどなにも見えなくなりました。お庭でお子様が遊んでいても安心です。

事例の詳細:2つのデザイン目隠しフェンス

7-8.【46万円】ラティスタイプのおしゃれなウッドフェンスに

台風で壊れてしまった以前のフェンスの代わりに、よく似たデザインのウッドフェンスを再築しました。見た目は大きく変わりませんが、耐候性に優れた素材でメンテナンス性もアップしています。

Before:台風ですっかり壊れてしまったウッドフェンス。経年劣化もあってボロボロでした。

After:同じデザインのウッドフェンスを再構しました。表面には耐候性の高い木粉入り樹脂を採用したことで、色褪せにくく、腐る心配もないのが嬉しいですね。

事例の詳細:フェンス の リフォーム

7-9.ウッドフェンスをリフォームするときの注意点

長い期間安全かつ美しい状態を保ちたいなら、素材選びに注意が必要です。というのは、ウッドフェンスは風雨に晒されているため、使用する木材によっては耐久性が低く腐食しやすかったり、傷みやすかったりと、すぐにトラブルが起きてしまうことがあるためです。特にやわらかく軽い木材は劣化が早いため、1~2年ほどでささくれができてしまうこともあります。塗料を塗り直しても維持が難しくなるケースもあります。

また、イメージ通りのウッドフェンスを設けるためには、好みのデザインや設置する目的などを、をきちんとリフォーム会社に伝えるように注意しましょう。そうすれば、お庭にマッチするデザインのウッドフェンスを、予算に合わせて提案してくれます。目的によっては、耐久性を上げるための塗装など、ウッドフェンスを長く安全に使うための対応も

8. おしゃれなウッドフェンスで我が家に彩りを添えよう

この記事では、ウッドフェンスのメリット・デメリット、DIYするための費用な手順、倒れないように施工するためのポイント、おしゃれなDIY事例などをご紹介しました。これらの情報を参考にして、予算内でイメージ通りのウッドフェンスを作ってくださいね。

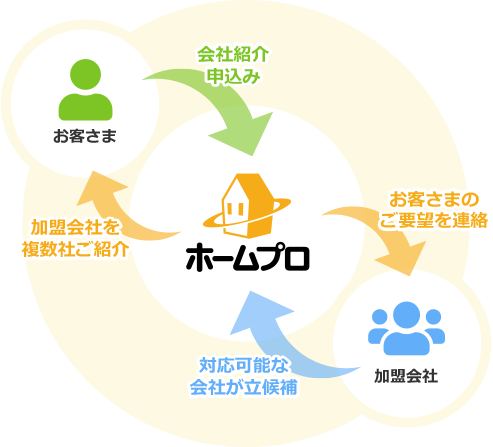

リフォーム会社紹介の流れ

信頼できて予算に合って評判がいい…、そんなリフォーム会社を自分で探すのは大変です。

ホームプロでは加盟会社を中立の立場でご紹介しています。

ホームプロの実績

2001年のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。

利用者数

※2024年4月~2025年3月

昨年度のご成約

今なら、お申込みいただいた方だけに

リフォーム会社選びの成功ノウハウ集を限定公開中!

リフォーム会社選びにはコツがある!「成功リフォーム 7つの法則」

ホームプロでは、これからリフォームされる方に“失敗しないリフォーム会社選び”をしていただけるように、「成功リフォーム 7つの法則」をまとめました。ホームプロ独自のノウハウ集として、多くの会員の皆さまにご活用いただいております。

外構・エクステリアのリフォーム

カテゴリ一覧

外構・エクステリアのリフォーム

よく読まれている記事

箇所別ノウハウ一覧

テーマ別ノウハウ一覧

-

ライフスタイル別のリフォーム

-

こだわりのリフォーム

-

ご予算にあわせたリフォーム

-

リフォームの知恵

-

住まいの機能・性能向上

-

リフォームなんでも事典

ご要望に対応できるリフォーム会社をご紹介。

複数社のプランを、比べて選べる!

リフォームには定価がありません。適正価格を知るには複数社の見積もりを比べるのがポイント。

予算や条件にぴったりの会社をご紹介します。

先頭へ